近,Elon Musk 的 xAI 团队又推出了新的虚拟人物 Valentine,引发了人们对虚拟人背后深层次心理需求的思考。这篇文章将带你深入探讨人类对虚拟人的痴迷背后的心理动因,分析虚拟人如何满足人类的孤独感、被理解的需求以及对死亡的恐惧。

上期我们聊到,Elon Musk 的 xAI 团队推出 AI 智能虚拟人 Ani 和 Rudy,近日 Musk 又在自己的推特上发了一个新的人物Valentine。

为什么人类在创造“虚拟生命体”的方向始终热情不减?是不是 AI 出现的时代,人类才开始有这样的想法?人类探究这些的深层次心理需求是什么?

作为产品设计或者创业者而言,我们应该有哪些思考?本期内容,将就这几个问题展开讨论。

人类对于虚拟人的历史脉络:从东西方神话到 AI 伴侣

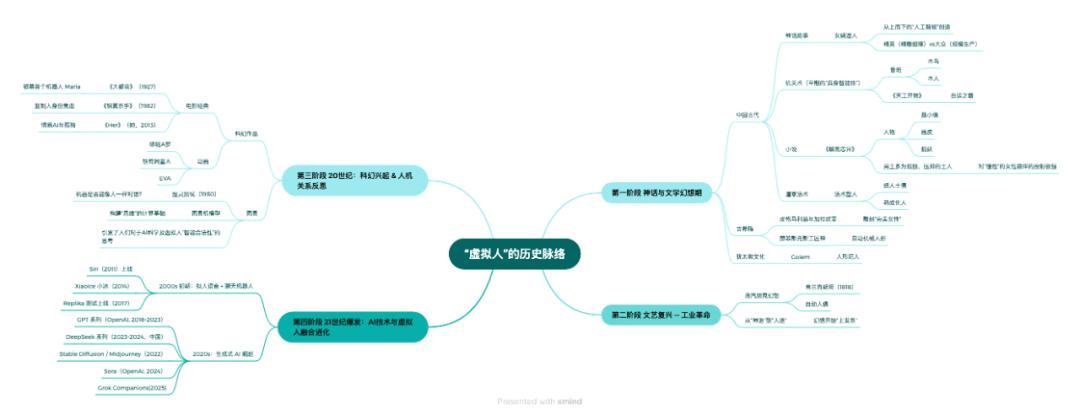

“虚拟人”的历史脉络跨越数千年,经历了几个重要阶段。

第一阶段是古代神话与文学幻想期,涵盖中国女娲造人、鲁班机关术、聊斋故事中的灵异人物,以及古希腊的皮格马利翁传说和犹太教的Golem传说,体现了人类对“造人”的初步想象。

第二阶段是文艺复兴到工业革命时期,随着科技发展出现了蒸汽朋克式的自动人偶和弗兰肯斯坦式的科学幻想,象征着从“神造”到“人造”的转变。

第三阶段是20世纪科幻文学与电影的兴起,如《大都会》《银翼杀手》《她》等作品,探讨人机关系和身份焦虑,同时图灵测试为人工智能的科学基础奠定了理论基础。

第四阶段则是21世纪AI技术爆发期,从Siri、小冰、Replika到生成式AI如GPT、Stable Diffusion,再到2025年的Grok Companions,虚拟人技术实现多维进化,成为现实中的重要应用。

这里内容较多,我将东西方“造人”思想的演变浓缩成了一张思维导图,清晰展现了从古代神话到现代AI的关键节点。想看到这张难得的全景结构图吗?欢迎在评论区留言或私信我,免费获取高清原图!

那么人们为什么始终保有这样的热情?

这么想法的产生有什么深层次的心理需求呢?

1. 物质越丰富,精神越空虚?

1)起点:一种被“效率思维”塑造的深层孤独

现代社会长期在灌输一种“有用”崇拜与效率信仰:

- 知识必须“变现”

- 情绪要“控制”

- 关系讲“边界”

- 休息时间都要“高质量利用”

“有用主义教育”告诉你:

-情绪不可控,是低效的

-社交是风险,是负担

-自我表达是多余的

-陪伴是非必要的消费

于是,出现了“高效替代式行为”:

长此以往,人的“社会连接感”开始萎缩,而心理需求却没有减少,只是被压抑了。2)为什么人开始“拧巴”了?

弗洛伊德视角:本我 vs 超我撕裂

- 本我(欲望):想亲密、想被接纳、想懒一点

- 超我(社会规则):要高效、要控制情绪、不能脆弱

- 自我(调解者):天天内耗,“我不能垮但我快撑不住了”

“人不被允许像人,只被允许像机器。”——所以人开始逃向虚拟世界,在那里“做自己”。

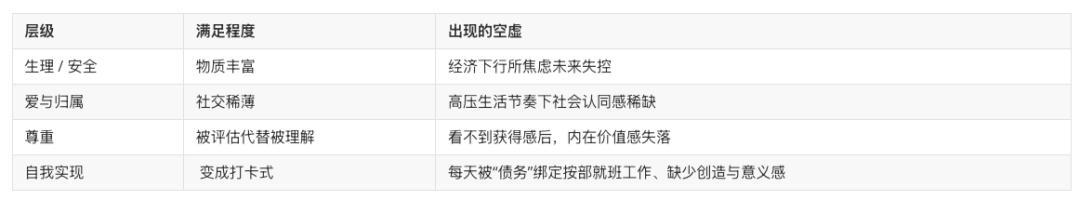

马斯洛视角:高层次需求空心化

在填满“物质饥饿”的同时,人们陷入“精神营养不良”。→ 虚拟人,正好满足爱、归属、控制感与被理解的补偿性需求。

荣格视角:压抑的阴影 + 理想化的投射

现代人压抑掉了自己“情绪化、依赖、幻想”的一面,把自己训练成“职场理性体”。但阴影人格不会消失,它只会偷偷“找出口”:

- 有人沉迷游戏→掌控感

- 有人沉迷AI女友→情绪依恋

- 有人养虚拟猫狗→替代照料关系

- 有人做“数字分身”→追求理想人格投射(阿尼玛/阿尼姆斯)

荣格说:“你所投射的,正是你缺失的。”

2. 为什么古今中外都痴迷虚拟人?

这是更宏观的人类心理结构层面的问题,我们可以归结为三大底层动因:

1)造“人”是人类“控制恐惧”的方式

- 从鲁班木人、Golem,到AI助手、数字分身

- 人类一边害怕孤独与死亡,一边用“复制自己”来缓解焦虑

这是人类对“终极控制权”的一种幻想。

2. 虚拟人承载了“理想化的另一面我”

- 爱上虚拟人,往往是爱上理想中的自己:

- 不会出错的我

- 永远温柔的我

- 不会抛弃人的我

这其实是一种“自恋性理想化”(Narcissistic Idealization)

3. 虚拟人构成“文明的安全幻想”

- 神话时期:加拉忒亚、女娲、Prometheus

- 工业时期:弗兰肯斯坦、自动人偶

- 数字时代:Replika、AI女友、数字永生人格

不同文化中都有“造人”的愿望,它背后其实是:

人类对“死亡、孤独、关系不可控”的集体焦虑→ 用“人造生命”去驯服这些恐惧

3. 虚拟人不是功能,它是一次“对命运的回应”

如果你读到这里,应该能感受到:

人类造“虚拟人”的渴望,从不是为了“工具性”或“效率”,而是为了回应一种更高阶的存在焦虑。

从古代神话到 AI 数字伴侣,这种创造“另一个自己”的冲动,其实是文明在对抗以下几件事:

- 对孤独的恐惧

- 对自我不被理解的失落

- 对死亡与控制感缺失的焦虑

今天的 AI 虚拟人,并非从技术起点生发,而是人类精神需求的一种回声。

当 Musk 的 Grok Companions 推出 Valentine 时,它不是又多了一个语音助手,而是再一次用“可感知的角色”包裹住了我们不敢直视的空虚。

技术只是手段,灵魂才是容器,人类想装进去的,是自己未被满足的理想。

那么接下来,我想问创业者或者产品人几个问题

- 你所打造的是一个“共情”的人格,还是一个“响应”的工具?

- 你想做出来的是一个“听话的分身”,还是一个“可以独立思考”的魔镜?

- 你希望你做的“虚拟人”是一个“完美”,还是一个有“缺陷”的?

欢迎在评论区留下你们的答案。

本文由 @睡不醒的Max 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议