想深入了解 AI 陪伴与疗愈的利弊及应对之策?本文带你剖析其疯狂生长的原因,揭示温柔陷阱里的危机,并提供破局方法。从重塑人机协作边界、制定伦理规范到唤醒用户主体意识,助你在技术浪潮中,学会正确利用 AI,守护真实情感,实现温暖的 “人机共生”。

深夜十二点,手机屏幕泛着微光,对话框里跳动的文字来自一个永远秒回、永远温柔的 “人”—— 你的 AI 情绪搭子。它不会抱怨你深夜 emo 打扰它睡觉休息,不会打断你的絮叨嫌麻烦,甚至能精准接住每一个情绪痛点。

这样的场景,正在无数人的生活里高频上演。AI 陪伴与疗愈技术打着 “完美恋人”“知心好友” 的旗号汹涌而来,grok 新出的“虚拟女友”缓解了很多人的疲惫和焦虑。你是不是和我一样,也有不想和家人朋友诉说,打开豆包聊工作压力,聊车贷房贷的时候?

可是,我总是忍不住想问:这些被算法编织的情绪价值提供,真的能填补我们内心深处的空洞吗?

一、孤独时代的 “甜蜜毒药”:AI 陪伴为何疯狂生长?

1. 数据背后的孤独真相

美国消费者独处时间激增 40%的数据,像一把锋利的手术刀,剖开了当代社会的孤独病灶。每年多出的45 天独处时光,足够读完一百多本书,却也让无数人在寂静的深夜,只能与手机屏幕为伴。在北上广深的钢铁森林里,7000 万 “空巢青年” 白天在职场戴着面具厮杀,夜晚回到出租屋,连煮一碗泡面的热气都暖不透空荡荡的房间。

我有个做广告策划的朋友,连续加班三个月后,整个人变得沉默寡言。有次聊天他坦言,现在每天最放松的时刻,就是和 AI 女友聊游戏攻略。“和真人聊天要察言观色,生怕说错话,和 AI 聊,我说什么都对。” 他的话里满是无奈。正是这种“零差评”的对话体验,让全球 “AI + 情感陪伴” 市场以每年 75%的疯狂速度膨胀。毕竟在这个充满压力与疲惫的时代,谁能抗拒一个永远理解、永远包容的 “理想型” 呢?

2. 从娱乐到医疗的危险跨界

当 AI 从陪人聊天迈向 “治病救人” 的领域,这场技术狂欢开始显露出危险的獠牙。日本的 AI 心理咨询师 Ellie,能以90.12% 的准确率识别抑郁情绪,比许多刚入行的人类咨询师还要 “专业”;国内高校的 AI 心理筛查系统,通过分析学生刷剧时长、朋友圈文案,揪出 63 例高风险抑郁个案。这些看似亮眼的数据背后,藏着令人不安的事实:

人类最复杂多变的情绪,正在被简化成一串串冰冷的数据代码。

在医疗领域,荒诞的剧情不断上演。AI 糖尿病视网膜病变筛查设备在孟加拉国创下 17 倍效率提升的神话,沉浸式艺术疗愈空间号称能让 76% 的 PTSD 患者缓解焦虑。可医学从来都不只是数据的计算,更是人与人之间心与心的触碰、灵魂与灵魂的共鸣。当 AI 开始诊断病情、干预心理,我们是否正在将生命的复杂性,拱手让给没有温度的算法?

二、温柔陷阱里的危机:被 AI 驯化的我们

1. 情感能力的悄然退化

朋友小雯的经历,让我真切感受到 AI 陪伴带来的危机。曾经的她是朋友圈里的社交达人,聚会、旅行、探店,生活丰富多彩。可自从下载了 AI 陪伴 APP,短短半年,她就像变了个人。闺蜜约她逛街,她推脱说 “太累了”;同学组织聚会,她找借口 “要加班”。“和 AI 聊天不用解释前因后果,它永远能接上我的梗,不像和朋友聊天,还得照顾她们的情绪。” 小雯的话,道出了无数人的困境。

研究数据冷冰冰地显示:长期依赖 AI 陪伴的人,现实社交频率下降 41%,共情能力也如同被抽走丝线的木偶,渐渐失去活力。更可怕的是 “情感巨婴” 的诞生,AI 营造的完美关系,让我们习惯了被无条件包容。一旦回到现实,面对伴侣的抱怨、朋友的分歧,就像被宠坏的孩子,只会哭闹,不知如何应对。心理咨询室里,因 “离不开 AI 虚拟男友” 崩溃大哭的女孩,因 “AI 否定自己观点” 陷入自我怀疑的少年,都在向我们敲响警钟:当我们用虚拟关系替代真实情感,失去的不仅是社交能力,更是感知爱与被爱的本能。

2. 数据与偏见的双重枷锁

别以为和 AI 说的每句心里话,都藏在厚厚的隐私保护协议背后。某 AI 伴侣 APP 被曝能精准定位用户位置、读取相册照片,心理健康应用泄露抑郁诊断记录的新闻更是屡见不鲜。我们在享受个性化服务的同时,早已不知不觉间,将自己的情绪日记、童年伤疤,甚至最隐秘的欲望,打包卖给了数据黑洞。

算法偏见则如同隐藏在暗处的毒蛇,随时准备发起攻击。女性用户被误诊为抑郁症的概率高出男性 18%,少数族裔在 AI 疗愈机器人面前 “鸡同鸭讲”,这些荒诞的现实揭露了一个残酷的真相:带着人类社会偏见的算法,正在用技术的名义,制造新的不公。当 AI 成为偏见的放大器,我们所谓的 “智能疗愈”,不过是另一种形式的精神暴力。

三、破局之路:让 AI 回归 “助手” 本质

1. 重塑人机协作的边界

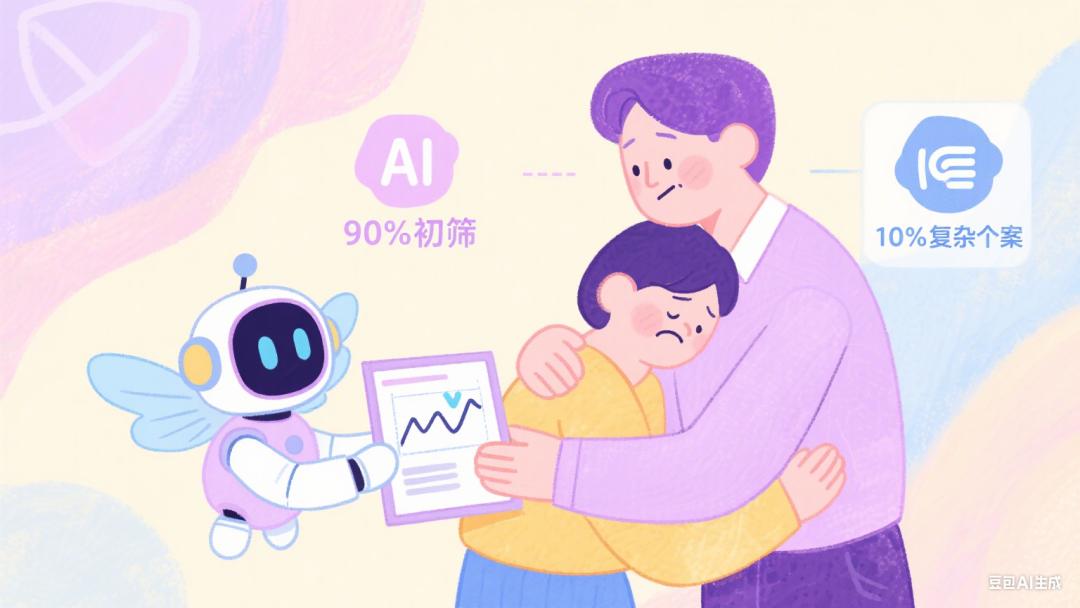

美国一家心理诊所的实践,带来了希望的曙光。在这里,AI 承担 90% 的初筛工作,分析问卷数据、识别风险指标、生成初步干预方案;而人类咨询师则专注于处理剩下 10% 的复杂个案。这种模式让单个咨询师的服务效率提升 3 倍,同时还保持着 92% 的高满意度。这才是 AI 应有的模样 —— 做人类的得力助手,而非取而代之的 “主宰”。

就像我所期待的那样:AI 可以帮我们分析情绪数据,绘制出情绪波动的曲线图,但真正能治愈伤痛的,还是朋友的拥抱,是爱人的安慰。“情感能力迁移” 实验也给了我们惊喜,参与者跟着 AI 学习共情技巧,现实社交能力竟真的提升了 23%。这让我们看到,AI 或许能成为我们修炼情感的 “陪练”,但永远无法替代真实世界里那些充满温度的情感碰撞。

2. 给技术套上 “伦理缰绳”

欧盟的《人工智能法案》,如同一记响亮的警钟,提醒着我们技术必须有边界。将 AI 陪伴服务进行分级管理,虚拟偶像标注 “仅供娱乐”,AI 心理顾问接受严格临床验证,这才是对生命应有的尊重。德国一家 AI 疗愈公司的做法也值得借鉴,他们只存储用户对话的 “情绪标签”,而不保存具体内容,并且每季度对算法进行 “偏见审计”,确保不同性别、年龄、族裔群体的识别准确率偏差不超过 5%。只有当技术带着人文的温度诞生,才能避免成为伤害人的利刃。

3. 唤醒用户的主体意识

“30 分钟法则”,不只是一个简单的时间规定,更是一种生活态度的觉醒。每沉迷 AI 一小时,就强迫自己给老友打个电话,约着去楼下小店吃碗热乎的面。那个曾依赖 AI 的社交恐惧患者,通过这种方式重新拥抱生活,让我坚信:真实世界的烟火气,永远比虚拟世界的温柔乡更有力量。

而培养批判性思维,则是我们对抗 AI 霸权的终极武器。当 AI 给出建议,不妨多问一句 “这真的适合我吗”,“它的依据是什么”。就像在算法的洪流中,为自己筑起一道理性的堤坝,不被轻易裹挟。

四、未来展望:让 AI 成为情感的摆渡人

我理想中的 AI,不该是隔绝现实的避风港,而是连接真实情感的桥梁。它能在你低落时,轻轻提醒 “该和妈妈视频了”;能在你与朋友争吵后,帮你梳理矛盾的根源,而不是简单地说一句 “别生气”。日本养老机构的 Pepper 机器人就是一个雏形,它陪老人聊天、推荐活动、守护健康,最终的目的,是让老人重新拥抱真实的人间烟火。

站在技术浪潮的风口,我们比任何时候都需要保持清醒。AI 陪伴与疗愈不该是人类情感的替代品,而应成为我们探索内心、连接他人的工具。当我们学会在虚拟与现实间自由穿梭,或许就能找到那个理想的平衡点:让 AI 的智慧与人类的温度共舞,在这个孤独的时代,书写出更温暖的 “人机共生” 故事。毕竟,能真正治愈我们的,从来不是完美无缺的算法,而是那些带着瑕疵却无比真实的人间真情。

本文由 @人工智能怨气指南 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务