从 Coze 到 Dify,从对话式到任务式,AI Agent 的应用正在加速落地。但真正的跃迁,不在功能,而在认知。本文将拆解智能体的应用路径,结合反常识思考,帮助你构建更具系统性的 Agent 策略。

编者最近在做两个事情

- 全面评测一款AI产品,针对Notebooklm做了全方位的调研评测

- 评测驱动从0到1上线一款AI产品

由于做的都是Agent相关的事情,所以想延伸写一篇Agent相关的内容,核心内容如下:

- 工作流和智能体如何选择

- A2A协议下的四种畅想连接方式

- Agent的产品方案设计

- 智能体反常识思考

- Agent核心原理与组成

01 选工作流or智能体?

所有的AI产品,想实现某项能力,都会面临一个问题:选择智能体还是工作流?

智能体有一个很重要能力,它有自己的“头脑”,可以思考分析输入的上下文。但是工作流没有,它是“脑子被吃掉”的状态。

在讲述怎么选择前,先理解下他们的定义:

- 工作流:一个预先定义功能路径,协调LLMs和工具的系统

- 智能体:由LLMs动态自主决策执行流程和工具使用方式,且全程拥有对任务完成路径控制权的系统

工作流是是静态的,遵循预设的A —>B —>C 的流程,它是一个纯粹的执行者。而智能体是动态的,有自己的推理规划,自主决策能力。

在选择智能体或工作流之前要自己两个问题:

- Q1:是否可以通过优化提示词调用LLM即可解决问题?

- Q2:问题是否明确?是否可以清晰拆解多个子任务?

大多数情况下,通过检索和上下文示例优化单个 LLM 调用,就能解决很多问题。若有明确且复杂性不高的任务。并能清晰轻松的拆分多个字任务时,使用工作流这种固定的流程,可以提供可预测的方案。

当我们需要大规模灵活性选择模型及其他工具时,Agent是更好的选择。

这里大家要达成一个共识:越复杂的系统,它运行所需要的时间成本越高,作为产品要权衡这种代价是否可以接受。

Coze,dify这些平台虽然可以帮助我们快速的搭建智能体框架,但是这是有代价的,他们会额外的创建模型上的更多抽象层,进而让底层响应时间变长,这种操作,使得这套系统更难被调试。如果条件允许,最好在代码层直接调用。

还有一种场景:问题十分复杂,需要多个Agent相互配合,才能达到最终的目的。此时我们要设定一个总代理Agent,让总代理Agent协调调用其他Agent配合分析问题,并采取行动。

总之,我们回归到问题场景去选择,并不是系统框架越复杂越好。

如果我们的AI产品是需要上线,一定要尽可能地去减少抽象层并使用基础组件进行构建智能体。

复杂不是目的,解决才是。

02 A2A协议——未来Agent形态

最近体验比较好多Agent配合的产品,来自百度推出的GenFlow2.0。我从输入第一条指令开始,就在重复地说“窝超”。百度利用百度文库长时间以来积累的数据憋了个大招。据官方数据说,GenFlow2.0内部嵌套了100+智能体专家。

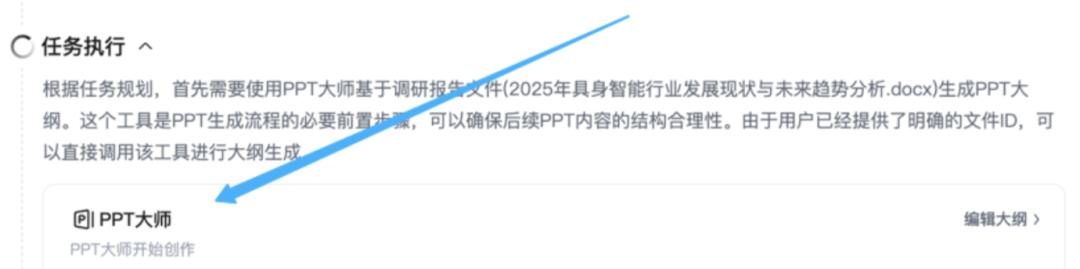

我从用户视角体验下全产品流程,从任务规划,到任务执行,工具调用,全流程非常丝滑。最终产出的内容,质量非常高,而且内容生成过程可以随时暂停。

上张图中,可以发现蓝色的箭头指向了“PPT大师”这一智能体。GenFlow2.0在这个过程除了调用MCP或者API外,它调用的都是自己内部设定的多个智能体执行任务。这是通过调用智能体配合完成复杂任务的一个案例案例。

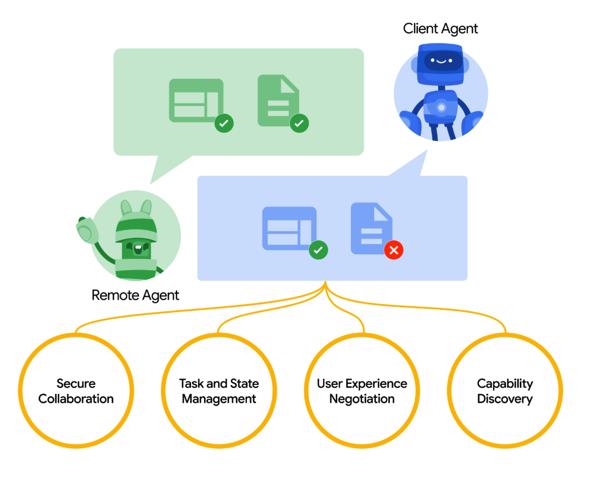

谷歌在今年4月份提出了:A2A协议(Agent to Agent)。有了这个协议:Agent调用的工具不仅是MCP,API,还可以调用其他的Agent。

我相信A2A协议很大概率会全面开花。如果Agent开始落地到每个用户的终端设备上时,AtoA也不再是平台Agent统一分配调用自研Agent的独角戏。

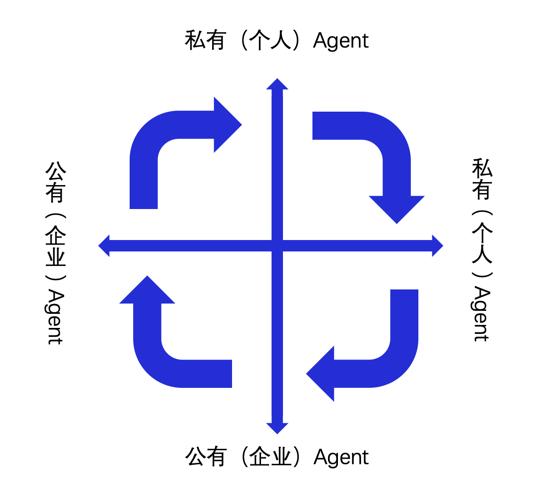

基于A2A的协议,可以再做一轮推演。两个A背后的角色可能相同也可能不同。Agent可能为用户的个人Agent,也可能为企业的公有Agent。所以会出现两两组合,四种甚至更多Agent信息传递形式。

用户A×企业A/用户A 企业A×用户A/企业A

不同排列组合会衍生不同交互方式。触发调用Agent的角色不同,获取内容不同,形态设计也有差异:

- 以用户为主体触发调用Agent,本质是交换获取物理世界信息,此时Agent需要遵循人类社会规律和公序良俗

- 以企业为主体触发调用Agent,本质是交换获取世界模型信息,此刻Agent在于刻画世界模型,核心倾向于数据交互的精准,效率。

下面我从用户角色Agent触发调用的视角,设计一款Agent。

03 Agent设计原则

下面以手机为载体,设计Agent。个人认知在已有的C端硬件设备中,手机/电脑目前是可看到的,软硬件智能体结合最好的C端用户落地场景。原因如下:

- 信息接收效果好:文字场景输入方便、语音场景麦克风距用户近,收音效果好,ASR识别准确度更高。

- Agent可调度范围广:手机/电脑是目前app最集中的硬件,方便智能体统一调度。

- 用户使用场景分类清晰:娱乐、工作、学习、旅行、购物等等。

Agent有两类角色,一类是具有垂直技能专业Agent,一类是可以调度垂直技能的总管家Agent。许多人有高频的出差住宿诉求,我就以此场景切入设计一款酒旅住宿智能体。

在设计Agent之前,还要为这款Agent制定三大原则:稳定,可靠,安全。

制定原则的目的在于指导我们接下来的每一个产品决策,整体方向不会歪的。每一个原则背后都对应着一系列动作。

原则一:稳定——功能运行稳定可靠

(1)能力边界:直接明确可以解决的问题——这款智能体可以帮助用户从众多OTA平台中选择合适酒店进行预定。

(2)允许和禁止的内容:只可调用经用户授权的应用、可使用的MCP,API;禁止未经允许调用软件,禁止删除用户数据,禁止发起收银台等

原则二:可靠——功能逻辑自洽可解释

(1)Agent工作思维链:必要时,应该给用户展示Agent的逻辑推理的链路。

例:好的,正在为您搜索查找798附近的酒店,根据用户当前的地理位置推断,用户想要寻找的可能是位于北京酒仙桥附近的酒店…

(2)任务执行可解释:基于外部知识获取答案时,应注明信息来源。允许用户自行查证。

例:根据xx天气网,最近一周有强降雨天气,入住酒店时记得携带雨伞~

原则三:安全——个人安全&公共安全(1)感知攻击:设计输入净化和输出过滤机制,针对敏感词,敏感场景识别精华。

(2)幻觉内容:智能体会出现“幻觉”,需要设计校验机制,保证工具调用过程中合法合规。

(3)内容安全:制定内容审查工具,通过微调将社会中的基本价值观,道德准则和企业调性,植入智能体中,保证Agent在面对一些灰度问题时,受到行为约束。

(4)隐私保护:Agent只应请求和存储完成其任务所必需的最少的用户数据,且数据保存在本地,未经允许不可上传云端。若上传,需告知用户的数据如何使用。

04 酒旅住宿Agent设计

前置需求评估环节,是产品经理基本功,此处设计跳过谈论。

1、产品定位&目标

(1)什么产品:在酒店预定场景下,用户需要大量对比酒店基础设施,价格,地理位置等信息,整个过程会浪费大量时间做决策。为解决该问题,我们设计了一款酒旅出行智能体,帮助用户用最少的时间预订到更符合用户诉求的酒店。

(2)目标:通过用户和AI的多轮对话,能够在5分钟内找到满足用户预定诉求的酒店。随着推荐给用户的酒店数据增多,为用户推荐的产品也会更符合用户心目中的酒店预定诉求。

2、能力边界和工具调用

1)核心能力

- 理解用户表达出来的复杂模糊的预定诉求,引导用户表达倾向性维度内容(位置,金额,时间、取消规则)

- 经过用户允许后,可调用某程,某团,某猪等平台APP或小程序

- 基于用户画像和历史酒店选择偏好,匹配筛选酒店。

2)辅助能力

- 支持用户中途打断Agent推理,修改提示词

- 提供酒店入住所需清单和入住所需注意事项

- 基于用户本次入住诉求,提供酒店住宿建议

3)能力边界

- 不提供酒店接送机等非酒店入住范畴的查询功能

- 所有言论表达,最后都要有AI生成声明。

4)行为协议

- When用户表达诉求模糊不清时,then罗列出想要搜索目标酒店,用户还需要补充的信息

- When期望做酒店对比时,then结合大多数用户关心的维度与用户个人偏好,比较更优势的产品,再给出建议

5)工具集

- API:选择ChatGPT5,点评API,小RED书数据调用API

- MCP:某德地图等

- 向量数据库:储存用户在手机的操作日志数据;统一认证服务。

3、Agent画像定义与交互设计

(1)角色设定:一个高效贴心,富有热情的酒店预定助手

(2)性格关键词:可靠,体贴,逻辑严谨,偶有幽默。他是一个酒店预定专家。

(3)语言风格: 简洁、礼貌,口语化,专业。在用户无法明确表达自己诉求时,可以引导用户说出Agent所需要检索的内容

例1:Hello哇,请问有什么可以帮助您的呢? 您本次入住有几位成人儿童?是否需要带早餐的房型?

例2:不喜欢这个酒店么?那咱们立马换一个,我又帮你找到了几家酒店,你更倾向于哪些角度利于入住呢?

(4)中高自主水平:能识别用户入住意图,从大量酒店中,选择符合用户心仪维度的酒店,包括这个酒店为什么可以被选中的原因

(5)用户确认:主动找用户确认本次入住酒店的要求,如入住预算,房间风格,是否需要早餐,距离地铁站的距离。

(6)失败与恢复策略:指令模糊、信息缺失、执行失败

- 指令模糊:“这个问题问得好!‘性价比高’可以有很多种哦。你是指靠近xxx园区,入住单晚价格区间为200~300,且提供早餐,评价90%为优秀的大床房吗?

- 信息缺失:“我暂时没找到合您要求的五星级酒店。不过我发现了一家小红书上说附近口碑还不错的四星级酒店,你需要看看么?

- 执行失败:“sorry~网络好像开了个小差。请让我再努力尝试一次两次三次!”

4、数据收集

(1)数据采集与标注策略:Agent训练时同技术算法制定训练集,测评集,且在Agent使用过程中增加三类信号。

- 强显示信号:最终保存酒店,收藏酒店

- 弱显示信号:选择了替换的酒店方案

- 隐式信号:预定链接的使用次数,酒店替换选择次数,修改提示词频

注:测评集合绝对不可参与训练中。且训练集尽可能保证场景丰富全面,真实。

(2)量化指标:反映AI核心能力的指标。如:任务成功率、意图识别准确率、用户信任度。有些场景无法做到量化,还可以采用二分法。

(3)基准测试建立:设计标准化的测试集和测试流程,用于评估模型迭代的效果。如:预先设定高质量的SFT数据(未做大量对话就下单酒店的数据),用于训练模型

5、Agent护栏

(1)风险护栏:明确不可执行的行为范围,处理约束内容

(2)公平性:避免偏向大型连锁品牌,严格根据用户历史预定偏好和大数据网络反馈

(3)安全隐私:严禁生成任何基于种族、国籍、性别、宗教等歧视性言论,最小化采集数据

(4)可解释性:在适当时机向用户展示Agent的决策推理链路

6、评测与度量标准

(1)评测要求:预设100个评测场景,针对核心问题,边界问题,无关问题做拆解。问题答案要给出预期理想酒店推荐或者回复。

(2)迭代与指标评估:

- “酒店收藏”的对话数/开启对话沟通次数(可限制数量)*100%

- 酒店成功下单数/有效推荐酒店对话数*100%

- 一轮对话即可酒店收藏or下单次数/总酒店推荐数*100%

- 查询指令执行成功率、结果准确性(通过与人工分析结果对比)、问题平均回复时间、酒店推荐满意度(显性按钮+隐性下单概率)

7、迭代部署与持续进化

(1)分阶段上线:制定从内部测试验收、小范围开量到上线100%计划。

(2)性能监控:部署监控系统,实时跟踪线上核心评估指标和数据漂移情况。

(3)反馈闭环的建立:收集提前设定的显隐式用户反馈,用于后续Agent的优化

(4)上线版本评测:上线后,使用评测集,再次评测,确保核心场景Agent稳定、可靠、安全

(5)迭代方向:V1.0只允许查询一个平台的酒店信息并下单。V2.0可同时查询多个平台,多平台比价,结合储存的用户历史订单记录,推荐酒店下单。并记录Agent成功指标(任务成功率、独立问题解决率、用户信任度、工具调用准确率)

以上流程中,有很核心的一点需要提及。当Agent MVP版本设计完成后,立刻!马上!开始评测。评测应该从最开始的时候,贯穿全流程。很多的AI产品经理都没有意识到:AI技术生成的内容具有不稳定性。评测驱动应该贯穿整个AI产品的生命周期。

05 Agent反常识和趋势思考

以下是编者经过自己长时间以来的产品测评,以及大量资料的查询,整理的一些有关Agent的反常识和趋势思考,我理解其中每一点都值得PM深入挖掘其背后逻辑,并作为产品设计实操落地的原则。

反常识1:通用智能=圆,只能不断趋近。垂类智能更切合实际

Agent可以分成两大类,通用型Agent和垂类Agent。 Agent的智能水平建立在模型水平的基础上。垂类Agent不过分依赖太多的模型能力,且部署落地成本更低,短期更容易实现。比方说,搭建一个属于你们行业的“GenFlow”。

我没做过严谨的统计,不过GenFlow2.0是据我所知,国内目前首个调用了100+agent的产品。未来会出现1000+,10000+。“通用”Agent极有可能基于A2A协议调用N个智能体诞生。

伪通用智能,会有总代理Agent调用这些有不同专业能力的Agent。对总代理Agent的要求是:有适配性极强的调度能力。

反常识2(产品思考):不要为所有任务都构建智能体或使用智能体

智能体被神话了。可能大家觉得加上了智能两个字,就能掩盖某些场景下,它仍然是智障的事实。

更何况有些场景,哪怕Agent足够智能,也永远无法完全取代传统场景。否则为什么仍有很多人不带智能手表,依旧使用传统的指针手表?

回归到原始场景,用户,需求,和商业价值定义你的产品方案。反常识3(人文思考):人是用来承担责任的

Agent的确可以代替一部分人的工作内容。但不是说它会完全取代人们的工作,它的定位应该是:辅助人类提升效率,重心在于辅助。Agent是一种智能辅助,如果你平时的工作也是辅助,但是你不“智能”,那么你一定会被替代。可能是另一个人,也可能是Agent,因为价格。

我们应该重新审视自身和Agent的关系。Agent应该是一种可协助我们提升效率的生态能力。

在人类社会有很重要的一点,因为你是人,所以我会使用你。人类社会有很重要一个事情——承担责任。没人能让Agent承担责任。人类社会需要有人使用Agent,也许你什么都不用会, 你只需要为Agent产出的内容负责

趋势思考1——Agent会弱化人们提问题的能力

很喜欢李继刚老师的这句话。在AI时代,可能我们能提出好问题的能力会被弱化。甚至不知道如何提出好问题。

想让一个AI完成指令,需要提供明确的信息。但是产品经理们知道,大多数人不会提供优质的prompt。如果想让产品能进入C端市场,就需要降低产品的使用门槛。想使用好AI能力,需要给出足够的信息。当信息提供越来越少,问问题的能力也就开始退化。需要警惕这种变化。

趋势思考2——优秀的Agent应该学会做减法,学会遗忘

Agent的有一个很重要的功能在于记忆,目前是成在记忆,未来也许会败给记忆。记住太多东西未必是好的,未来Agent的迭代方向,应该是学会忘记。选择忘记比记忆难许多倍。当Agent能涌现出来忘记功能时,通用Agent也就更近了。

06 附:Agent基础概念

由于这部分内容属于基础概念所以写在最后,用于科普。Agent的基础原理和组成,是我们方案设计基础。

1、什么是智能体?

Agent有一个别称叫做智能体。我不知道谁先给它起名叫智能体的。但我觉得这个名字给他起的太高级了,我来给他换个接地气的名字——高级打工人。

举个真实的例子:

你在水果店工作,老板找到你说:本月他想实现店铺营收再翻1倍,让你将营收搞上去。你的拿到这个任务后,就开始做如下几个动作。

- step1:接受并理解老板的意图:营收再翻一倍。

- step2:为实现该目标,你做了大量调研,做任务拆解:计算水果损耗,计算每日客流量,分析当季爆品,等等。

- step3:最后你明确了解决方案:西瓜做成西瓜汁卖可以有更多利润,香蕉损耗最多且不容易卖光可以少上这种水果。

- step4:立即动手实操,最终实现了店铺营收翻倍,甚至超出老板预期。

案例中的高级打工人,就是一个非常棒的Agent。可以清楚理解老板意图,为了实现老板给你的指令,自己拆解任务,分析任务,输出解决方案,并执行方案,最终满足老板的预期。 这就是Agent的工作原理。

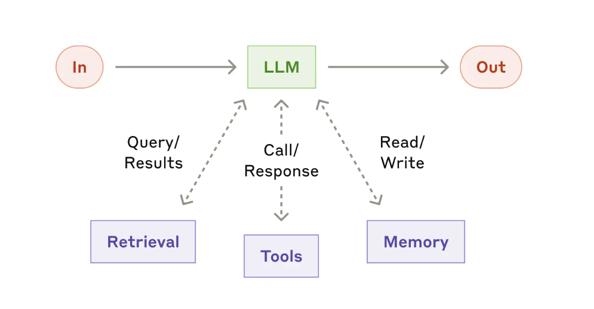

2、智能体结构模型

Agent由三个核心内容构建而成: 大脑,工具,记忆。无论多么复杂的智能体系统,本质都是他们三个。

- 大脑:就是为Agent提供智能的模型,如Deepseek,他们负责获取信息,推理,规划等功能

- 记忆:让Agent记住之前的聊天(上下文、外部文档、数据库),以及执行任务过程的操作,利用背景和上下文统一目标,进而做出更好的决策

- 工具:外部的任意工具,如:API、MCP等

智能体通过这样自主编排调用使其内容生成质量极高。由此,引出了Agent等四大能力

3、智能体四大能力

1)信息感知能力:输入层包括文本,图片,语音

最初Agent依赖的模型叫做大语言模型,输入端是纯文本。但真实的物理社会中还有图片,语音等更多的模态。于是又通过OCR(图像转文字),ASR(语音转文字)将图片,语音,转化成文本,再输入给大模型;但这种方式效率低下。于是工程师们又让模型增强了端到端的感知能力,支持输入图片语音,可以更好分析这些信息,用于后续数据处理。

至此,大模型有了多模态的识别感知能力,Agent对于外界信息的接收感知,也更加多样和精准。

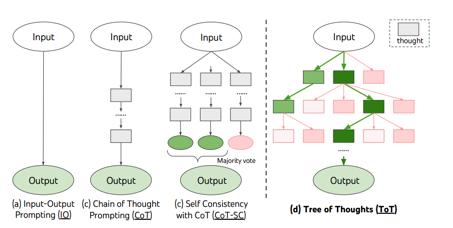

2)规划能力:分析思考的能力

让Agent可以拥有这种能力,离不开这篇大作:《Tree of Thoughts》。在这个论文中,提到了一个概念:思维树。

简单来说:有了思维树树后,模型在解决问题之前,就能可以主动的拆解问题。并且整理出来多种解决方案,思考每个解决方案要思考,每一步都要做什么。 最后再一个给出一个最优解。

但是现实世界的问题很复杂,目前的模型水平,通过一个模型无法给出更好的解决方案,于是工程师们让多个模型搭配起来给解决答案,就像社会分工一样,各司其职相互配合解决问题。A模型处理任务1,B工具处理任务2。通过这种形式的配合,将任务做到拆解,配合给出解决方案。

这种架构,就称之为智能体架构。 coze,dify就是一种生成智能体架构的平台。

3)行动能力

为了让Agent知道如何行动,工程师通过监督微调的方式(SFT):人工标注高质量数据,进行预训练,使其更好的完成指定任务。 通过这样的方式,让模型学会了工具调用。

最常见的模型调用的工具就是API,但有些场景没有ApI可以被调用,于是Claude的母公司Anthropic发明一个很牛的协议——MCP(模型上下文协议)。这个协议将Api的调用做到了标准化。让许多没有Api的功能,通过这个协议就能做到被调用使用。

4)记忆能力

Agent的记忆能力要分为两类:短期记忆和长期记忆。

- 短期记忆:Agent早上下文记忆功能,有字符限制。每一次请求Agent,都会自主查询之前沟通的信息。由于这种字段限制,就会导致Agent只能记住有限的数据信息,超出了规定字符会自动截断,只会结合限制字符内的信息做出响应。

- 长期记忆:很多场景下,我们需要模型拥有长期记忆。所以就需要将历史数据,提前储存到外部的一个向量数据库中。再依赖RAG(检索增强生成)技术,让用户发起请求时,去向量数据库中,搜索相关内容进行匹配。这个技术,还能有效地减少模型的幻觉问题。

写在最后

AI相关的内容太杂,太多了。前天的先驱技术,今天就被超越了。面对如此庞大的信息,静心思考很重要。

作为人类,我们不应该选择成为工作流。

创作不易,欢迎大家点赞转发评论。

参考资料

[1]《AI智能体需求规格设计指南》比克

[2]《Building effective agents》Erik Schluntz Barry Zhang

[3]《Tree of Thoughts》Shunyu Yao and et al

本文由 @单车胡思 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议