随着 AI 原生应用的兴起,MCP(Multi-step Calling Protocol)与 Function Calling 正在成为连接模型能力与业务逻辑的关键桥梁。本文将带你深入理解 MCP 的设计理念与 Function Calling 的底层机制,结合典型应用场景,厘清它们在智能体架构中的角色分工与协同路径。

随着大语言模型(LLM)的浪潮奔涌而至,我们不再满足于其潜能被禁锢在简单的问答模式中。我们渴望它能像人类一样,执行更复杂的现实任务。然而,一个根本性的问题浮现眼前。

无论是基于训练数据还是外接知识库,LLM在本质上都是一个“静态的缸中大脑”。它与人类在执行任务时有着许许多多的的区别,而在这些区别中有一个影响模型能力的关键区别——与真实世界的实时交互能力。

设想一个场景:当被问及“今天上海天气如何?”,我们不会基于过去的记忆去推断,也不会想去查阅一本记录着历年上海天气的“指南”,而是会立即打开天气应用,获取一个实时的、准确的答案,也就是说,我们能用恰当的行动,链接起来物理世界(被问到的问题)和数据世界(天气预报中记录的实时信息)。

那么,如何让“缸中大脑”也能像我们一样,拥有“打开天气预报”这种执行能力?这便是我们今天要探讨的核心技术:Function Calling与MCP。

由于这些名词Function Calling、MCP都是海外创造的词汇,我们需要对这些词汇先有个简单的理解对齐。

什么是Function Calling?

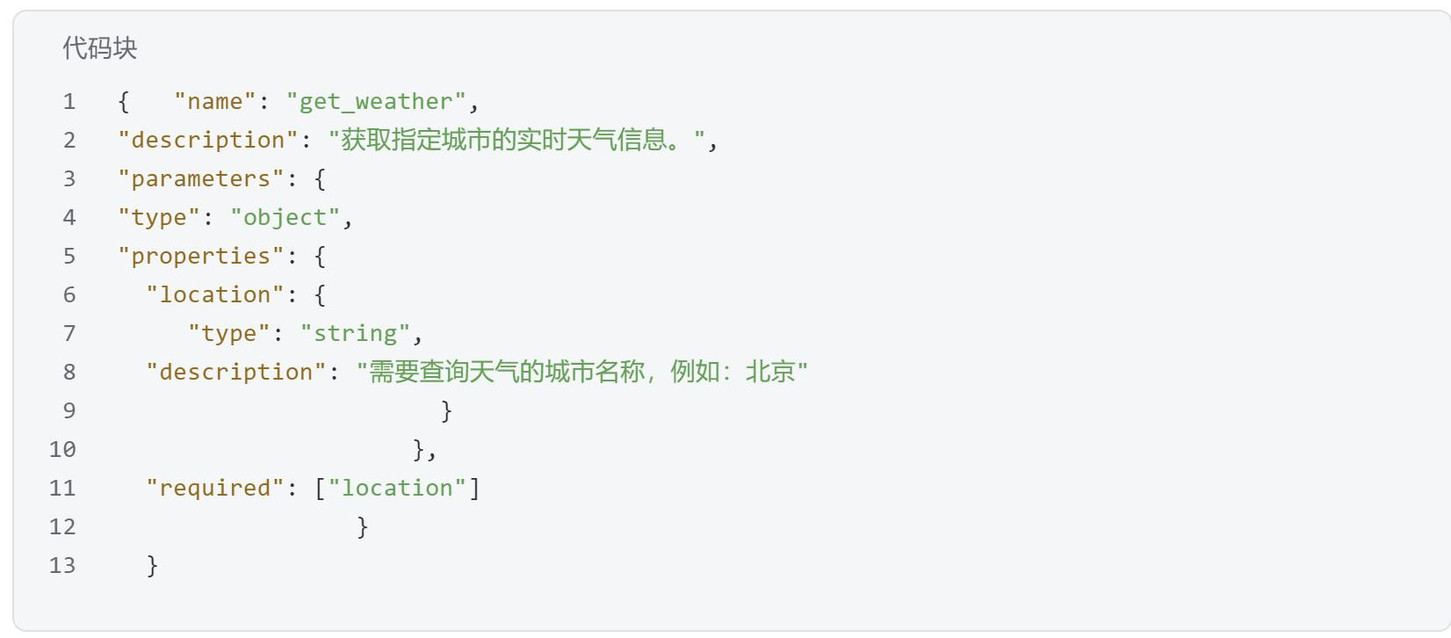

我们知道,大语言模型的能力本质上就是在接收文本序列、生成文本序列,也就是一台Sequence to Sequence的机器,因此要让大模型具备与真实世界独立交互的能力,我们只能在文本的层面做一些改造。这种改造分为两个方面:首先要让模型理解它能够和哪些真实数据交互,即它能够使用哪些工具获取实时数据。其次就要让它知道它如何正确“打开”这个工具。这两项能力组合起来,就是Function Calling的能力。

让我们结合一个如何实现FunctionCalling的例子来进一步对齐:

我们现在有一个能够语义理解的模型,还有一张表格,里面存放着世界上所有地区的实时天气情况。

我们在不给予模型任何额外背景的情况下,它是一台能够根据已有知识对用户输入产生合理输出的机器,如果我问它:“今天上海天气怎么样?”,这个问题会转化成向量,在模型大脑中一通计算,最后给出一个模型已有知识中它认为最能回答这个问题的答案,它可能是“还不错”,也可能是“我的门口有两棵树,一棵是枣树,另一棵还是枣树”,它的回答内容,取决于我们用了什么“静态数据”训练它,以及提供了什么“静态”知识库供它访问,它没有获取实时信息的能力。

那么,我们如何让它去打开那张实时更新的表格,并从里面查信息呢?你肯定已经想到了,我们可以将查表格的能力抽象成一个接口,由模型来向接口发送请求并携带对应参数来获取数值,也就是这么做:

这一次,在我们问出“今天上海天气怎么样”的时候,同步给模型一个“静态知识”:你可以调用一个工具,叫做get_weather来获取天气,这个工具的描述如下:

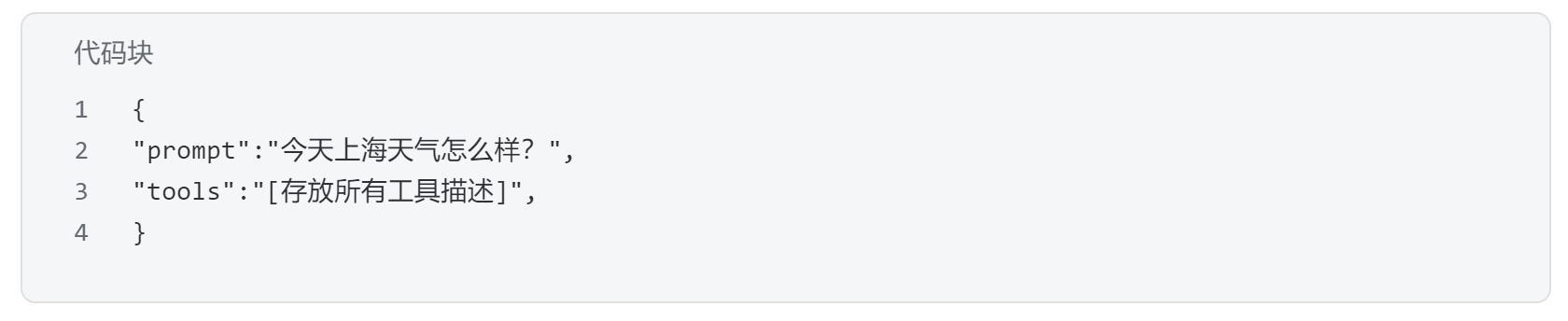

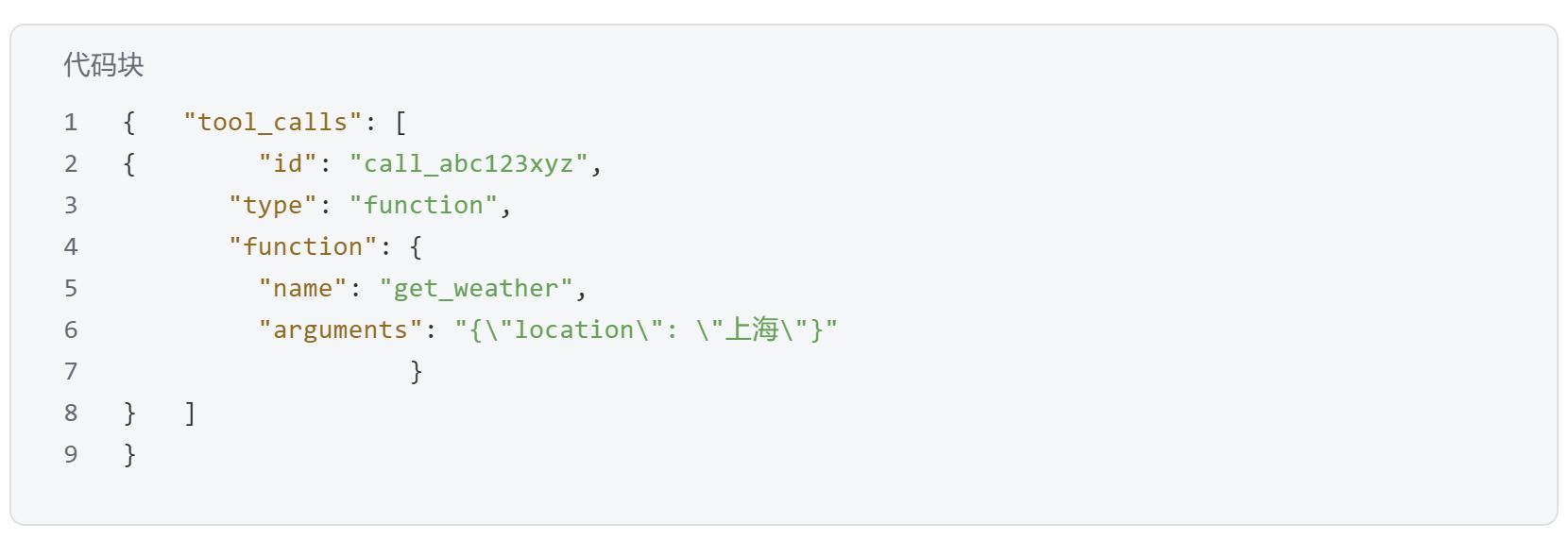

也就是说,模型收到的输入如下:

而当我们的模型接收到问题输入的时候,它会经过分析,判断出需要调用get_weather这个工具,并且从工具列表中判断得到它需要一个location参数,于是输出一个型如下的格式请求:

到这一步Function Calling也就结束了。也就是说,什么是Function Calling其实可以用下面一句话描述清楚:

Function Calling就是指模型根据用户提供的工具列表,分析用户的问题需要调用什么工具,并且按照符合工具列表的要求生成对应工具请求的输出的能力。也就是判断工具选型、生成工具请求两项能力。

什么是MCP?

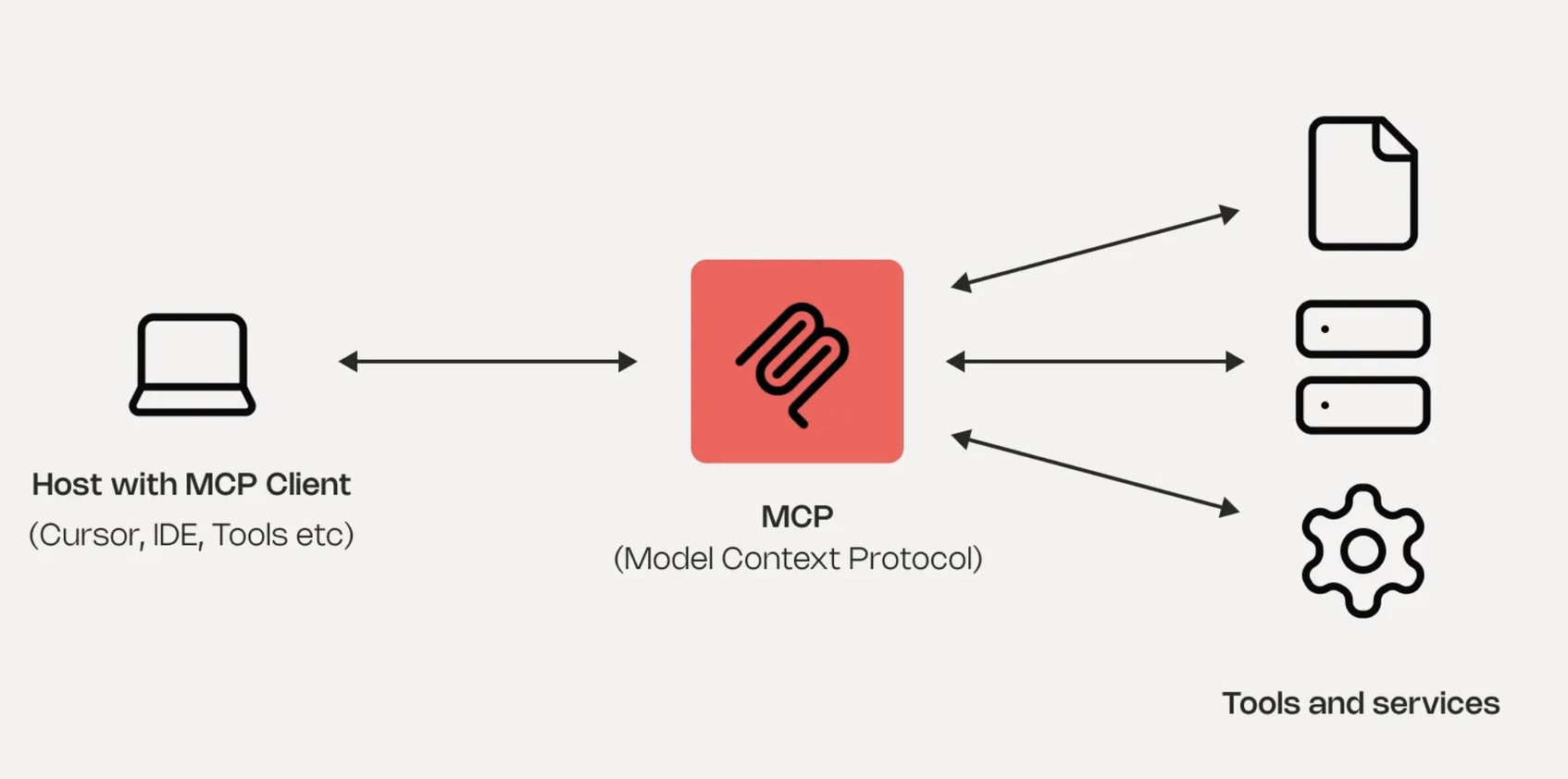

MCP,我们都知道它是一个“协议”。而它究竟有什么用、和我们刚刚讲的Function Calling有什么关系呢?请看下图:

在我们开始分析这张图之前,我们需要明晰一件事:MCP和Function Calling有什么关系?

我们知道Function Calling指的是模型根据用户问题,拆分问题、生成工具请求的能力。我们可以将Fucntion Calling理解为一种能力,而MCP则是“施展这种能力的舞台”。

MCP,全称是模型上下文协议(Model Context Protocol),我们不去讲MCP到底是如何实现的,但是我们需要知道它是如何在Function Calling的基础上搭建并工作的。

MCP的核心是MCP Server,它是一个装载着大量工具的服务,能够提供给模型工具列表(Function Calling中提到的那种),也能够接收模型生成的请求并且获得结果返回给模型。也就是图中的红色核心。

这么讲可能还是无法理解MCP是什么,没关系,我们用例子来讲明,代码预警。

如何搭建MCP Server?

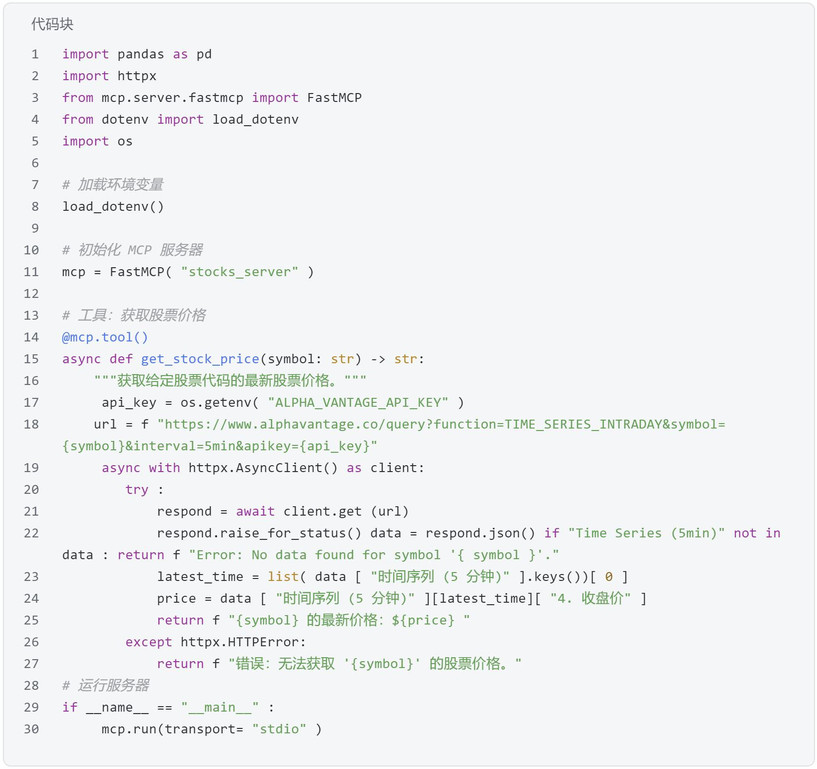

当我们有一个模型,我们想给它提供实时与股票市场交互的能力,我们可以构建一个获取股票价格的MCP Server如下:

如果你不会python,也没关系,你只需要注意到我们定义了一个工具get_stock_price,并且将其添加在一个名为stocks_server的MCP Server中即可。

到这一步,也就相当于我们给MCP Server中添加了查询股票价格的接口,接下来就是将MCP Server和调用模型的客户端进行绑定:

当我们做到这一步,成功将MCP Server注入给模型之后,我们需要做的就是询问模型股票价格,模型便可以自动调用工具获取实时信息了,整个过程看起来好像和Function Calling没有关系,但是其实MCP的实现正是基于Function Calling实现的。

整体回顾

让我们再次回到起点。一个被禁锢在“缸中”的语言模型,如何才能与真实世界交互?

答案,是一个优雅的分层协作架构。

首先,我们依赖模型与生俱来的天赋能力——Function Calling。它让模型能够读懂“工具说明书”,并将我们的自然语言指令,转化为精确的、机器可以理解的“行动计划(JSON)”。这是“决策生成”的环节,完全由模型的认知智能驱动 。

其次,我们构建了一个标准化的执行舞台——MCP (模型上下文协议)。通过编写MCP Server,我们为模型的能力搭建了一个稳定、可靠且可扩展的外部环境 。它负责提供工具、执行指令、处理反馈,将模型的“计划”转化为真实世界的“行动”。这是“决策执行”的环节,由我们开发者的工程能力保障。

能力(Function Calling)与舞台(MCP)的分离,正是这套架构的精髓所在。它让AI回归其最擅长的认知与推理,让开发者专注于构建稳定可靠的工具与服务。这种清晰的职责划分,最终共同成就了一个真正强大且有执行力的AI Agent。

本文由 @石耳叫Ria 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议