从 LLM 到工具调用,从记忆机制到任务规划,Agent 的四大核心能力构成了其“类人智能”的基础,也决定了其在实际场景中的落地深度。本文将系统拆解 Agent 的底层原理与设计逻辑,帮助产品人理解如何从技术组件走向产品能力,构建真正可用、可控、可演化的智能体系统。

之前发过一篇落地Agent必做的六件事Agent没人用?是你没做对这6件事(含0-1医疗Agent真实复盘),随着最近对Agent研究的更加深入,我认为有必要拆解一下其原理。

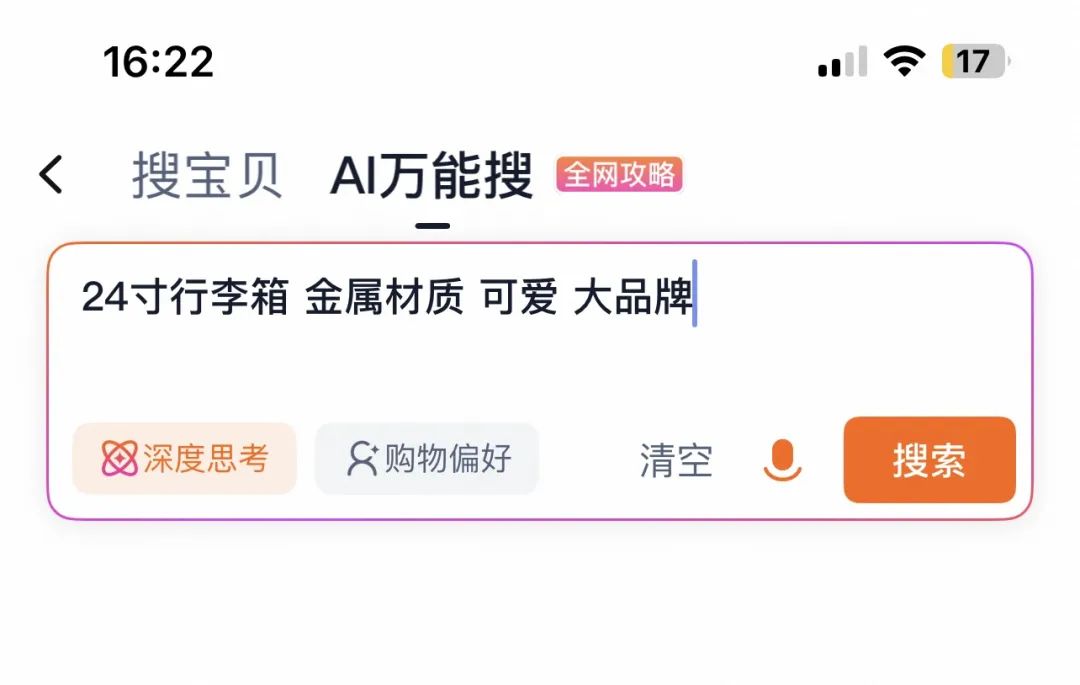

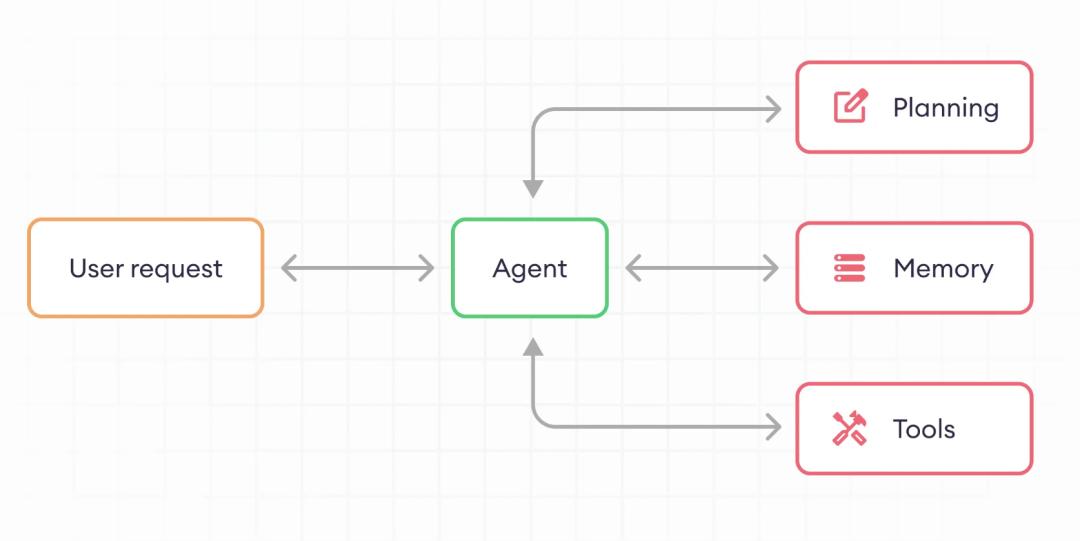

我去阅读了Agent相关的论文,又试用了现有的Agent产品,有众所周知的独立Agent:如manus、loveart,也有嵌入现有App的Agent:如夸克搜索Agent、飞猪旅行Agent、淘宝AI万能搜等。

我发现独立Agent一般都“高调登场”,尽其所能向全世界宣布“我来了!”

而大厂现有产品中的Agent功能上线普遍比较“低调”,一定会经过长时间的内测、灰度,才会小范围上线,例如“淘宝AI万能搜”至少是在半年前就听说在做,至今才上线。

虽然“淘宝AI万能搜”没有特别惊艳,但整体的使用体验,在各类导购型Agent中,算是数一数二的了,下图有入口,大家有兴趣可体验。

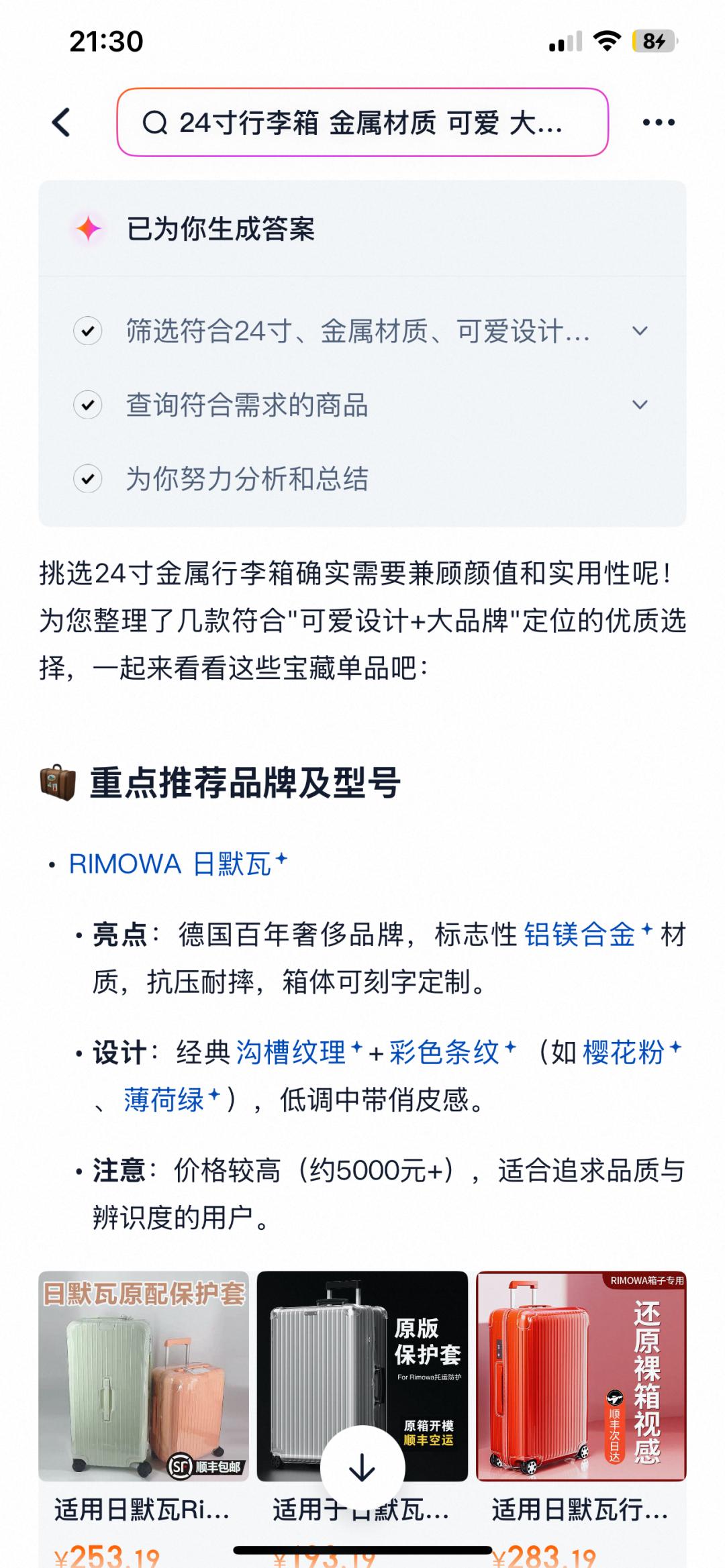

接下来,我会拆解一下 Agent 的组成结构:包括它是怎么规划任务的、怎么调用工具执行、又是如何记住上下文和偏好的。这不仅是理解 Agent 的方式,也是一种全新的产品设计范式。

首先,我们可以把 Agent 想成是一个终于长出了“手脚”和“记忆”的大模型,是一个能完成复杂任务、能打配合、还能持续优化执行路径的“数字助理”。

它的基本组成有 4 个关键部件:大模型( LLM )、工具使用(Tools)、记忆(Memory)、规划能力(Plan)。

LLM:Agent 的“大脑”

在聊 Agent 是怎么动手干活之前,我们得先搞清楚一个问题:Agent 到底是怎么“理解人话”的?

答案就是——它的“大脑”是 LLM(大语言模型)。

LLM 是什么?

LLM,全称是 Large Language Model(大语言模型),简单来说,它是一个在海量文本上训练出来的“预测机器”——你输入一句话,它预测你可能想听什么,输出相应的内容。

那它是怎么预测的呢?本质上,LLM 是基于上下文预测下一个词的概率模型。它不会“理解”你说了什么(它没有真正的意识),但它非常擅长从大量语言数据中学习出哪些词是“最可能”出现在当前语境后面的。

举个简单的例子:假设你对 LLM 说了一句话开头:“我今天早上喝了一杯……”

它会从它学过的海量数据中判断,这个位置最有可能出现的词是什么,

- “咖啡” → 可能性 42%

- “奶茶” → 可能性 27%

- “白开水” → 可能性 12%

- “酒” → 可能性 3%

- “电视” → 可能性 0.01%(不合常理)

于是,模型就选了概率最高的词 —— “咖啡”。

下一步,它再接着预测下一个词,比如:“我今天早上喝了一杯咖啡,然后……”

- “去” → 32%

- “就” → 25%

- “感觉” → 20%

- “跑” → 10%

就这样一个词一个词地接下去,每一步都在预测“最有可能”出现的词。这也解释了 LLM 的一个典型特性:它不是“在思考”,而是根据概率生成最合理的内容。

那LLM和 Agent 有什么不同?

虽然 LLM 听起来就已经很厉害,但它其实像是一个天赋极高但不具备行动能力的智者(类似于《权力的游戏》中布兰·史塔克),你让它分析,它能讲得头头是道;但让它去干活,比如查实时票价、登录网站、下订单……它就祭了。

一句话总结它们的区别:

为什么我们需要 Agent?

在真实世界中,我们做的事情往往是「多步骤+跨工具+有明确目标」的,比如:

- 想写一篇竞品分析报告 → 需要查询多个网站 → 提炼关键信息 → 写文章/写PPT

- 想订一张机票 → 需要查航班 → 比价 → 下单 → 记录日程

如果 AI 只会告诉你怎么做,而不能替你去做,等于你还是得一个个页面点,一个个 app 切换,根本没有省下多少精力。

而 Agent 就是为了实现“从知道怎么做 → 真的帮你做”而诞生的。它以 LLM 为“核心”,再配上工具调用、任务规划、上下文记忆能力,最终进化成的一个可以自主完成任务的数字助理。

Tools:Agent 的“手脚”

如果说 LLM 是 Agent 的“大脑”,那 Tools 就是它的“手脚”——真正能下场干活的部分。

为什么需要工具?

LLM 虽然能回答很多问题,但它本质上是个封闭系统。它的知识截止于训练时间,不能联网、不能读网页、不能主动获取最新的数据。你问它“明天北京天气怎么样”,它只能说“我无法访问实时信息”。

但换个方式:让它调用一个天气 API,它就能给你答得头头是道。工具是补上 LLM 无法“感知现实世界”的那一块短板,让它不止能说,还能查、能干、能动。

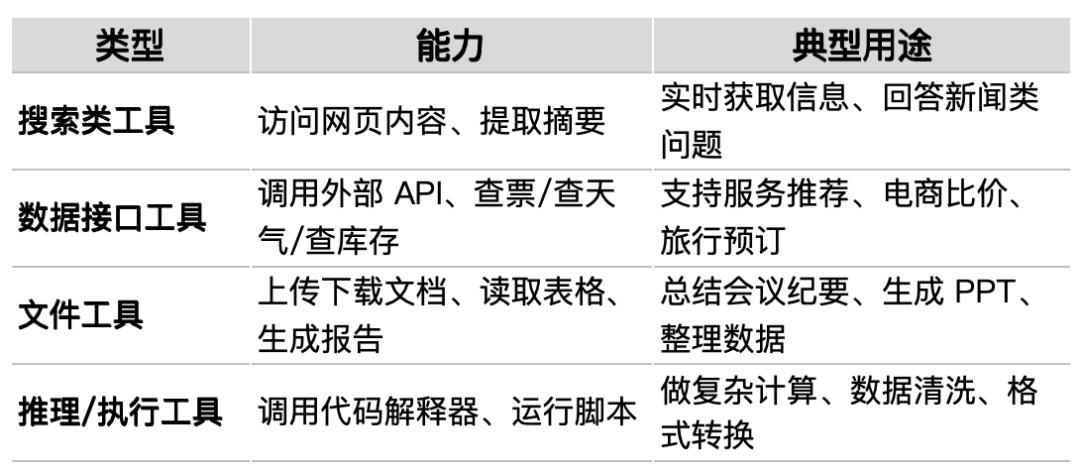

常见的 Agent 工具类型有哪些?

典型工具调用案例:

GPT + Bing 浏览器插件:用户问“最新的iPhone15什么时候发布”,模型就能自动调用 Bing 搜索 API 来实时抓网页、读内容、生成摘要,信息比默认 LLM 更新、更准确。

携程问道:当用户说“帮我找一张下周去广州的便宜机票”,它会调用航旅票务系统获取实时航班信息->查询用户评价、机型舒适度->返回结构化选项卡(含票价、时间、直飞/中转等标签)。

Memory:Agent 的“记忆”

当用户告诉 AI 要去成都玩 3 天、预算 2000、喜欢住民宿、不吃辣,它会立马埋头开始规划,但下一轮用户补充一句“酒店预算可以放宽点”,它若回复:“您要订哪里的酒店?”用户会不会很崩溃?

这正是没有“记忆能力”的 Agent 经常暴露出的尴尬瞬间。因此真正能完成完整任务的 Agent,往往都拥有一定程度的记忆能力,而这份“记性”,是它能否从“工具”升级为“助理”的关键。

Agent 记忆可以分为三类:

1、短期记忆

定义:短期记忆主要通过上下文学习实现,上下文学习指的是利用Prompt中包含的相关信息来改善生成结果的能力。

局限性:

- 上下文窗口的长度限制了LLM可以有效利用的短期记忆容量。

- 当输入Prompt过长时,LLM可能会出现“中间丢失”的现象,即模型难以有效地利用Prompt中间部分的信息。

案例:用户说“我想订去成都的票”,“下午也可以”→ LLM需要通过短期记忆知道“下午”指的是“飞成都的航班”。

2.长期记忆

定义:长期记忆使AI Agent能够跨多次交互存储和检索信息,提供持续性和个性化体验。虽然无法在每次对话中将用户的所有历史会话都纳入Prompt,但可以通过特定的存储机制保留关键信息,并在需要时检索以补充上下文。

存储内容:

- 关键事实,如用户的职业、兴趣或重要事件;

- 用户偏好,如喜欢简洁回答或偏好某种语言风格;

- 历史决策,如用户过去的选项选择或行为模式。

案例:讯飞晓医会自动记录用户的年龄、性别、慢性病史,用户下一次打开时,只需说“我最近又咳嗽了”,它就能结合既往记录推荐就诊科室或用药建议。

3.记忆反思

定义:指Agent分析其存储的记忆,从中提取经验教训或模式,以优化未来的行为和决策,这一过程类似于人类通过回顾过去来改进当下的能力。

Agent的“反思”方式:

- 从交互中学习,通过分析历史记录,识别重复出现的模式或错误,并调整策略;

- 个性化响应,利用长期记忆中的用户偏好,Agent能为每个用户量身定制回答;

- 优化决策,通过反思历史决策,Agent能在相似场景下做出更优选择;

- 知识积累,随着时间推移,Agent构建并完善知识库,提供更准确、更有深度的回答。

通过记忆反思,Agent从静态的响应工具转变为动态的学习者,这种能力不仅提升了回答的质量和效率,还使Agent更具适应性,能够应对复杂的用户需求和变化的场景。

Plan:Agent 的“规划能力”

真正能解决任务的 Agent,一定拥有 Plan,也就是“规划”的能力。这份能力,才是它从“语言模型”迈向“任务执行器”的核心跨越。

什么是 Plan?

Plan,说白了就是让 Agent 具备拆任务、排顺序、定策略、协调执行的能力。不是“你问我答”,而是“你交代任务,我安排流程”。这件事的难点不在“调用工具”,而在于:在合适的时机,用对的工具,干对的事。

Plan 的三大关键能力:

- 理解任务目标:Agent 不只是听懂语义,还要明确用户到底要解决什么。 用户说“我想去成都玩三天”,它要理解你不是“想了解成都”,而是“希望获得一份可落地的三日行程安排”。

- 拆分子任务:一个目标往往需要多个步骤配合完成:订机票->找酒店->安排行程(分三天)->推荐美食和交通。每一步都依赖上一步的结果。

- 排定执行顺序并动态调整:Agent 需要知道什么任务必须先做(如订机票定时间),什么可以后做(如安排餐馆),还要根据用户反馈随时调整计划。比如:用户突然说“我不想住民宿了”,它就要重新筛选酒店、更新交通方案,而不是“重来一次”。

现实中 Agent 是如何规划的?

当前主流的 Plan 实现方式有四种:

1、按提示词进行规划

靠设计 prompt引导大模型“自己”拆解任务,好处是轻量、快上手,缺点是稳定性差、难跟踪,例如让 ChatGPT 写一份面试准备清单,它靠 prompt 自动列出流程,但中途改需求就崩。

2、按规则进行规划

通过 if-else 或流程图硬编码规则,适合流程固定、变化少的场景,例如企业对话机器人。

3、用代码规划进行规划

用代码构建任务图或执行链,每一步都显式定义,逻辑可控、可追踪,例如LangChain 的 AgentExecutor、AutoGPT 的多步指令系统。

4、LLM + Planner 模块

LLM 负责意图理解和任务拆解,Planner 模块协调任务流、调用工具、管理状态,这是当前最灵活、最强大的方案,例如Manus就是用这种方式。

以飞猪 Agent 为例:用户说:“我想从北京去成都玩 3 天。”

- LLM理解意图:出行需求 + 时间 + 地点

- Planner拆解任务:查航班 → 筛酒店 → 生成行程 → 输出总结卡片

- Tool调用:航旅 API、价格比价、地图服务、用户偏好筛选

- Memory 记忆:用户预算、是否携带老人、对餐饮的偏好

- Plan 全程串联:每一步都按依赖顺序执行,中间结果还能被动态更新

最后用户收到的是:已查航班->推荐酒店卡片->导出日程->推荐用户偏好的餐馆

最后

我曾经以为 AI 只是个更聪明的工具,现在慢慢发现,它已经逐渐变成了“能干活的搭子”。但也别高估现状——现在市面上大多数 Agent,不管名字起得多响,很多其实还停留在“半搭子”状态:

- 有的会拆任务,但不会调合适的工具;

- 有的记住了用户过多偏好,导致用户对话始终在自己的“记忆”中打圈圈;

- 有的做完了第一步,却走错了下一步,想修改却在错误的道路越走越远。

所以,真正好的Agent,是它能否像一个“产品经理+研发”——不仅能准确理解用户的需求,还能将大目标拆解成可执行的小任务,并能在复杂路径中灵活调整,最终把事办成。

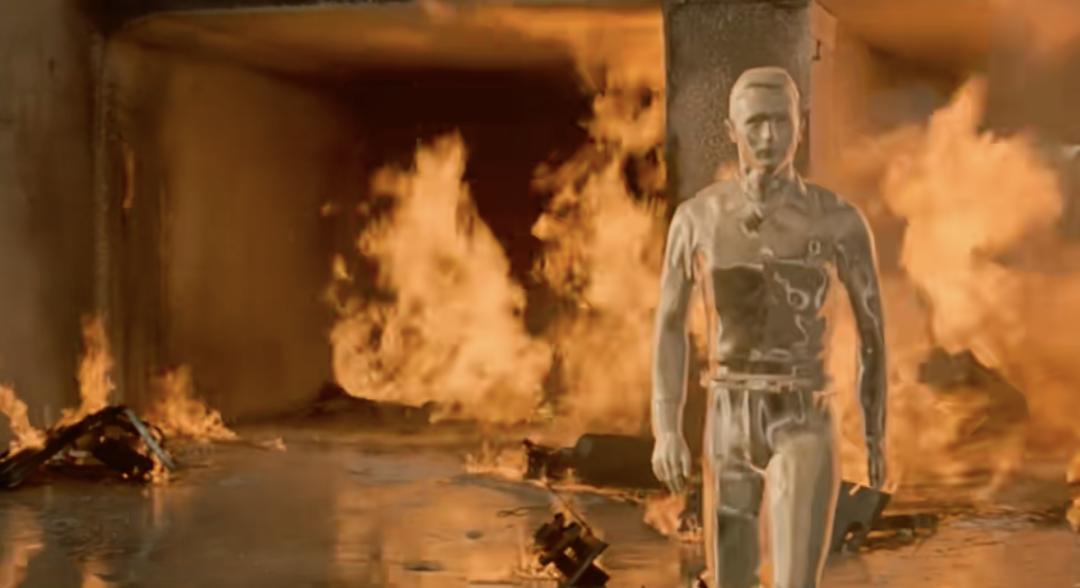

我心中最理想的Agent,就是《终结者2:审判日》中的T-1000,它不是一个被动执行命令的机器人,而是一个具备高度自主性和适应能力的终结者Agent。

规划与执行:它的核心任务是追杀约翰·康纳。它能根据环境变化(例如,约翰逃跑的方式、交通工具的选择),实时调整自己的追捕策略,而不是简单地遵循固定路径。

图:T1000通过液体形态进入直升机,去追杀康纳

工具调用:它能将自己的身体形态转变为各种工具(如刀、钩),甚至伪装成人类,这就像Agent能灵活调用不同的外部工具来完成任务。

持久记忆:它能记住目标人物的特征、声音,并利用这些记忆进行伪装和诱捕,这完美体现了Agent的长期记忆能力。

图:T1000伪装成康纳的养母,并用剑杀死了康纳的养父

本文由 @AI产品泡腾片 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议