合伙人 Martin Mignot 首次复盘:伟大创始人比宏大市场更值钱,错过 Spotify 的教训是“偏见比无知更贵”,而欧洲若想诞生 AI 巨头,必须跨过资本密度、市场分裂、人才外流三道槛。读完这篇,你会看懂顶级 VC 的底层逻辑,也明白为什么下一个 OpenAI 仍大概率不在欧洲。

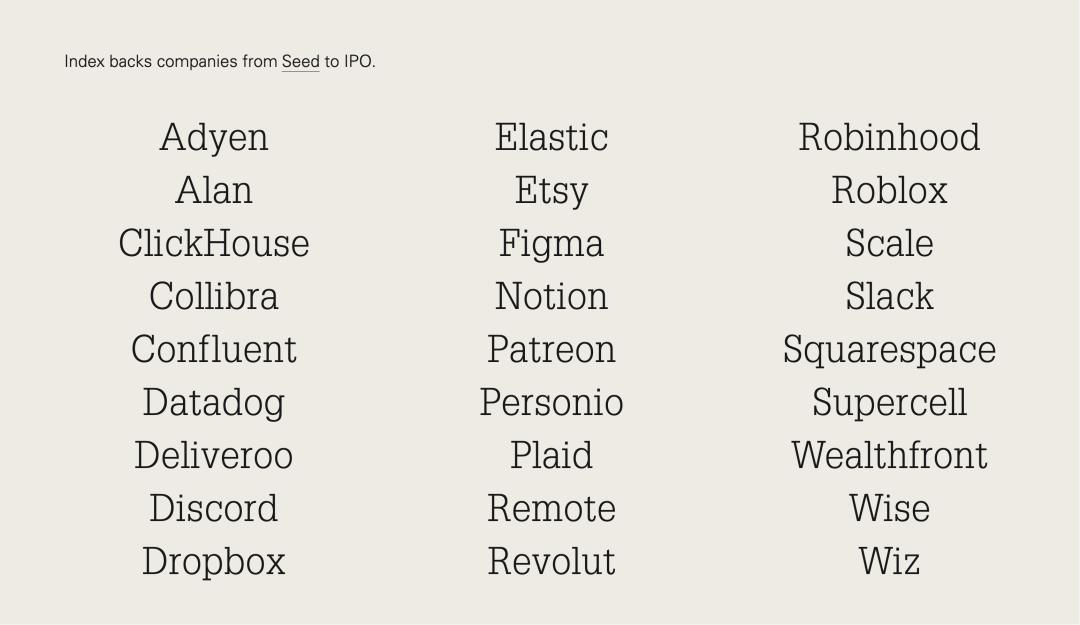

在全球资本市场上,Index Ventures 正处在高光时刻。过去三个月,他们相继完成了 Wiz 以 320 亿美元出售、Scale 以 149 亿美元出售,并作为最大投资方推动 Figma 成功 IPO。

除去这些退出案例,Index 还是 Roblox、Revolut、Adyen 和 Datadog 的最大或第二大股东,几乎覆盖了全球最具代表性的成长型科技公司:

Index 基金合伙人 Martin Mignot 就创始人特质以及 Spotify 投资案例留下的长期阴影做出了反思,并指出欧洲与美国创始人在心态与行动上的差异,提出欧洲如果要想孕育一个全球性的 AI 巨头,必须解决资本密度、市场分散与人才流动的结构性问题。

▍创始人特质比市场规模更重要

在早期投资中,创始人的个人特质往往比市场规模更具决定性。很多人会从 TAM 出发,认为只有巨大的市场才值得创业,但现实中真正能打破格局的企业,往往来自一开始并不显眼的领域。一个优秀创始人能把看似狭小的市场做大,而一个平庸的创始人即使站在庞大市场,也很可能一事无成。

过去二十年中,最具代表性的例子就是 Adyen。在线支付在 2006 年并不被视为巨大的市场,当时已经有 Paypal 等成熟公司存在。但 Adyen 创始团队极度专注于产品执行,从第一天起就为商户提供全球化的支付通道。靠着持续的迭代和高效的执行力,公司逐渐成长为一家价值数百亿美元的全球支付巨头。这证明了市场大小从来不是决定成败的核心,创始人的格局和执行力才是关键。

Figma 也印证了这一逻辑。在最初,设计软件市场看似已经被 Adobe 完全垄断,新进入者的机会微乎其微。但 Figma 创始人凭借技术突破和产品体验的差异化,硬是在这样一个成熟市场中撕开了缺口。随着协作功能的加入,Figma 的使用场景不断扩大,最终成长为全球设计平台的代表。

相反,许多“巨大市场”的案例却证明了另一面。共享出行一度被视为千亿美元级市场,无数创业者涌入,但真正能长期存活并实现规模化盈利的企业屈指可数。在线教育、食品外卖同样如此,赛道足够大,但多数公司在烧钱竞争中倒下。市场规模再大,如果创始人无法构建长期护城河,最终结果依然是失败。

这种差异的根本在于创始人的特质。强烈的使命感、对产品的极致追求,以及在逆境中不断突破的韧性,是投资人最看重的品质。与其纠结市场的绝对大小,不如判断创始人是否具备扩展边界的能力。伟大的创始人能够重新定义行业,甚至创造出原本不存在的市场。

在投资逻辑中,这意味着早期的判断必须从“人”出发,而非单纯的市场数据。最值得押注的项目,往往是那些创始人展现出超强驱动力和愿景感的公司,即使他们起步的赛道看似不够庞大。

▍Spotify 的遗憾与投资偏见

在投资判断中,过去的经验往往会带来偏差。音乐流媒体就是一个典型例子。Index 曾因投资过 Last.fm 而对音乐产业持悲观看法,认为唱片公司掌控过多权力,创业公司几乎没有生存空间。

正因如此,在遇到 Spotify 时,即便创始人条件出色、产品体验优异,依旧多次错失机会。Spotify 成为 Index 历史上最具代表性的遗憾。

类似的偏见不仅来自失败投资,也可能源于成功案例。金融科技领域的 Revolut 就形成了另一种路径依赖。由于 Revolut 的增长表现极其突出,团队在审视其他新兴银行或支付公司时,常常不自觉地拿它作为参照,进而得出“没有更优解”的结论。成功案例会让投资人产生一种错觉:行业赢家已经出现,其他公司不再值得投入。

市场时机同样容易加深偏见。法国在智能手机普及之前曾有创业者尝试外卖配送,受限于定位和通信条件,效率极低,完全无法规模化。等到智能手机成熟,Deliveroo 这样的模式才真正成立。由此形成的教训是,市场时机的重要性不可忽视,但过早的失败不应成为否定整个赛道的理由。

微出行行业经历了类似的过程。Cowboy、Lime 等公司曾面对供应链、硬件成本和公共交通补贴的多重挑战,使得模式看起来不具可持续性。然而几年之后,随着市场接受度提高和基础设施改善,行业逐渐出现了真正的赢家。即使在高度不确定的行业,也总有少数公司能突破重围。

早期投资中,毛利率往往是争议焦点。Revolut 在种子阶段就曾因外汇业务毛利率过低而遭遇质疑,Snowflake 也在早期面临同样问题。但随着规模扩大和基础设施优化,毛利率逐渐改善。在早期阶段,低毛利率几乎从来不是致命问题,真正的关键在于产品是否具备增长潜力。

这点在 AI 应用公司身上表现得尤为突出。大型语言模型的服务成本在初期很高,毛利率不足,但随着算力价格下降和系统迭代,几年之内完全可能被扭转。如果因为当前的毛利率问题而放弃投资,长期潜力就会被错失。关注增长和市场接受度,比过早计较毛利率更重要。

投资偏见往往来自过度依赖理性分析。经验和逻辑推演虽然能降低错误,却也容易成为束缚。当面对杰出的创始人和正在积累真实用户动能的产品时,最合理的做法往往是少一些怀疑,多一些直觉。

▍欧洲与美国创始人的差别

在创始人群体的比较中,欧洲与美国呈现出显著差异。首先在野心层面,美国创始人往往从一开始就设定了全球化的目标,他们的叙事框架和市场愿景天然是面向世界的。相比之下,欧洲创始人更倾向于从本土市场出发,先解决局部问题,再逐渐扩展到其他国家。这种思维差异决定了公司发展的路径,美国企业更容易在早期便占据大规模市场,而欧洲企业则常常在扩张速度上落后一步。

资金环境的差异也加剧了这种鸿沟。美国长期拥有深厚的风险资本市场,早期和成长期投资的资金供给充足,创始人更容易获得大规模融资,从而快速扩张。而欧洲的资本市场相对保守,大额融资机会稀缺,导致创始人在扩张节奏和资源调配上受到限制。即使在项目潜力相当的情况下,欧洲公司往往需要更多时间去争取同等规模的市场份额。

在文化层面,美国创始人普遍具备更强的自信和说服力,他们善于讲故事,能够把一个未成熟的构想包装成面向未来的巨大机会,吸引投资人和人才加入。欧洲创始人则更务实,注重产品与技术本身,倾向于先证明价值,再扩大叙事。这种差异让美国公司更容易在资本市场获得超额关注,而欧洲公司则更依赖长期的执行力去赢得认可。

监管和市场环境也是不可忽视的因素。欧洲市场高度分散,不同国家在语言、法规、消费者习惯等方面存在明显差异。创始人在跨国扩展时,需要投入大量精力去适应各地市场的复杂性。而美国作为一个统一的大市场,企业可以在单一市场内实现规模化,再以强大的基础进入全球。正因如此,欧洲创始人常常在本土被困于多重挑战,而美国创始人则能更快地走向国际舞台。

这种差异也体现在公司治理上。美国公司更容易吸引国际化的管理团队,从而在不同阶段保持高效的组织能力。欧洲公司虽然人才质量并不逊色,但在高管团队的国际化程度上往往不及美国同行。长远来看,这种组织层面的差距,会放大成企业成长曲线的差别。

不过,这并不意味着欧洲缺乏成功的创业者。像 Revolut、Adyen、Spotify 这样的公司,证明了即便在环境不利的情况下,依然可以诞生具有全球竞争力的企业。欧洲创始人往往在韧性和执行力上更胜一筹,他们能够在艰难环境中不断迭代,最终打造出长期价值。

美国创始人与欧洲创始人的差别,本质上是环境塑造与文化导向的不同。美国模式强调速度、资本与叙事,欧洲模式则强调韧性、执行与长期主义。这两种模式各有优劣,但在全球竞争加速的今天,差距依然明显存在。

▍欧洲能否诞生一个 AI 巨头

关于欧洲能否诞生一家全球领先的 AI 公司,这个问题在资本与创业圈被频繁讨论。答案并非简单的乐观或悲观,而是需要结合产业格局、资金环境和人才结构来分析。

首先在资金层面,AI 巨头的形成需要极高的资本密度。模型训练、算力采购、顶尖团队引进,这些都意味着数十亿甚至数百亿美元的长期投入。美国之所以能孕育 OpenAI、Anthropic、xAI 等企业,根本原因是有足够多的深口袋资金支持。而欧洲长期以来在大规模成长型资本供给上不足,即便有优秀的初创公司,也往往在成长关键期缺乏足够融资。没有资本密度,就难以支撑一个 AI 企业走到全球领先的规模。

其次是生态和市场。美国拥有统一的大市场和与之配套的企业采购能力,大公司愿意快速尝试新技术,并形成飞轮效应。而欧洲市场高度分散,不同国家在语言、法规、数据隐私等方面存在显著差异,这让一家初创公司很难以统一节奏扩张,市场的阻力被成倍放大。即使公司有技术优势,也往往在规模化速度上落后。

人才的流动也对结果产生决定性影响。美国集中了最顶尖的 AI 人才,从学术界、研究实验室到商业公司,都形成了全球最密集的人才网络。很多在欧洲培养的优秀研究者,最终选择前往美国加入大模型企业或科研机构。欧洲要想孕育巨头,必须解决人才外流的问题,并在本地形成长期留存和吸引机制。

不过,欧洲并非没有优势。首先在基础研究领域,欧洲的学术力量依旧强大,像 DeepMind 就是源自伦敦的科研环境,足以证明欧洲有孕育顶级 AI 科研成果的土壤。其次在监管和数据隐私上,欧洲处于全球领先地位,企业更有机会在合规和可信赖的框架下,构建差异化的竞争壁垒。如果未来 AI 企业必须在安全与合规方面达到更高要求,欧洲模式可能会转化为战略优势。

目前欧洲最具潜力的候选者来自几个方向:一类是金融科技与 AI 的结合,比如 Revolut 这样的公司,在用户规模和数据基础上已经具备潜力,如果能深度引入 AI,有可能向全球性平台进化;另一类是垂直领域的 AI 应用公司,在医疗、能源、制造等领域,欧洲有着深厚的产业基础,如果能利用 AI 提升效率和生产力,或许能在特定领域建立起全球领先地位。

但整体而言,欧洲要想真正诞生一家可与美国抗衡的 AI 巨头,还需要在三个方面发生根本性突破:其一是资本规模的跨越,从数亿美元到数十亿美元的投入,必须有本地资金支持,而不仅依赖跨境资本;其二是市场一体化的提速,降低跨国扩展的摩擦成本;其三是人才体系的完善,让研究者和创业者有理由在欧洲长期扎根。

如果这些条件能够部分满足,欧洲完全有机会孕育一家 AI 巨头;但在现阶段,差距依旧显著,美国的领先优势短期内难以撼动。 这既是欧洲创业者面临的挑战,也是他们未来可能创造历史的机会。

本文由人人都是产品经理作者【江天 Tim】,微信公众号:【有新Newin】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。