刚入职面对一个复杂系统,怎么快速搞懂它?本文提出“3张图法”,通过结构图、流程图与角色图三位一体,帮助新人构建系统认知框架,实现从“看不懂”到“能讲清”的跃迁。

很多新入行的产品经理,尤其是做 B 端的,经常会遇到一个难题:

“我不是业务专家,也不是产品专家啊,那我要怎么快速学懂业务和系统?”

业务+系统+需求 = 解决方案。你对业务、系统、需求的认知,决定你的解决方案的价值。

前面聊了入职1周内如何快速学习业务,今天就聊聊入职新公司后,如何快速吃透已有系统?

其实你不用一开始就钻进系统细节里。

更聪明的做法是:用三张图倒逼学习法,先把系统“看清楚”,再逐步深入。这就像财务用三张报表(损益表、资产负债表、现金流量表)衡量公司一样,能清晰衡量你对系统的掌握程度。

这三张图是:

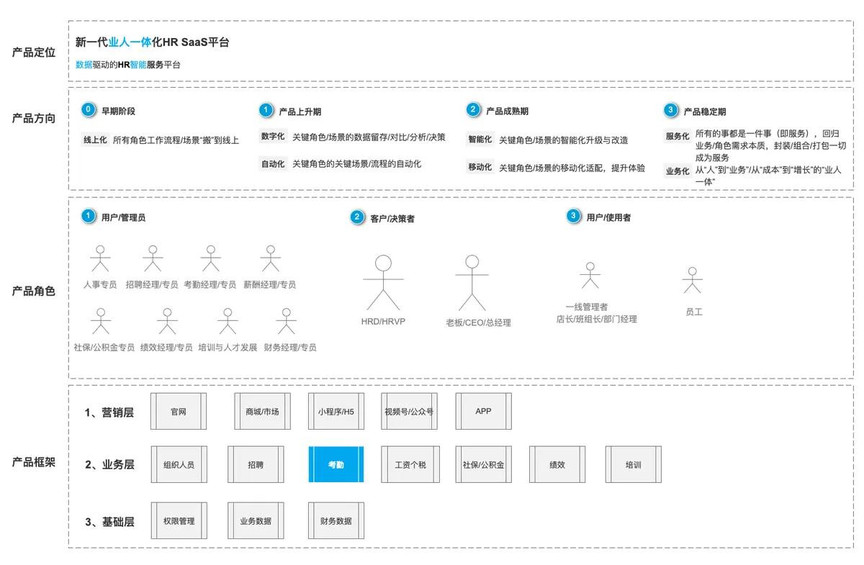

- 产品架构图——看清系统的骨架

- 实体关系图——看清系统的“器官”与“神经”

- 业务流程图——业务流程图——看清用户与系统的“互动脉络”

下面我来展开讲。

第一张图:产品架构图——看清楚系统的骨架

一个系统,就像一个人。它有骨架,也有器官。你第一次接触它,要做的第一件事,不是研究血液怎么流动,而是先看清骨架长什么样。

它的目的是:快速掌握系统的整体结构、功能分布与关联,形成宏观认知,为后续设计提供“地图”,避免陷入细节,始终能从整体视角思考问题。

你可以问自己:

- 这个系统都包含哪些子系统?

- 每个子系统的核心功能是什么?它们之间是如何连接的?

- 子系统是按场景、按角色,还是按业务功能来组织的?

大多数情况下,你接手的系统不能推倒重来。那最现实的办法,就是先在现有架构上新增功能,再慢慢迭代优化。

怎么做?

我建议你用“输出倒逼输入法”。即直接上手画图,用 XMind、Axure 或者白板都行。你会发现,画图的过程就是逼你思考的过程。

步骤可以这样来:

第一步:画“全景图”——从整体到局部。即先画系统群的大框架,再往下拆。

- 分层绘制:按逻辑层次(如:基础层/平台层->应用层/业务层->用户层/交互层)自下而上构建。

- 识别关键系统:列出所有关联的核心子系统(如HRSaaS中的:组织人员、招聘、绩效、考勤、薪酬、培训等)。

- 标注关系:用箭头或连线标明系统间的主要依赖或数据流向。

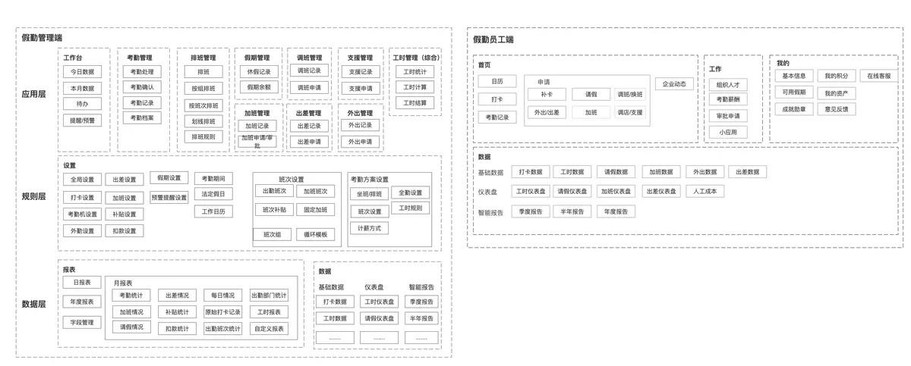

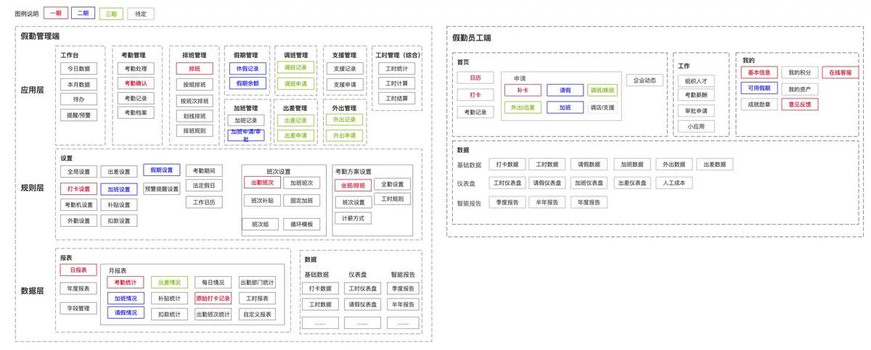

第二步:画“现状图”——照猫画虎,不用思考。别急着优化,先老老实实把现状画下来。

比如:一个大框代表一个子系统,一级菜单挂在下面,二级、三级依次展开。假设你负责“考勤系统”,就把考勤的结构画出来。

第三步:画“思考图”——优化与展望。当你能一眼看全系统的“骨架”时,就能开始问自己:

- 有没有缺的?

- 哪些地方不合理?

- 哪些功能不合理,必须优先处理?

这个过程能帮你从繁琐的功能点里跳出来,看清全局,也是“倒逼学习”的核心,强迫你主动思考、提出见解,避免成为“被动接受者”。

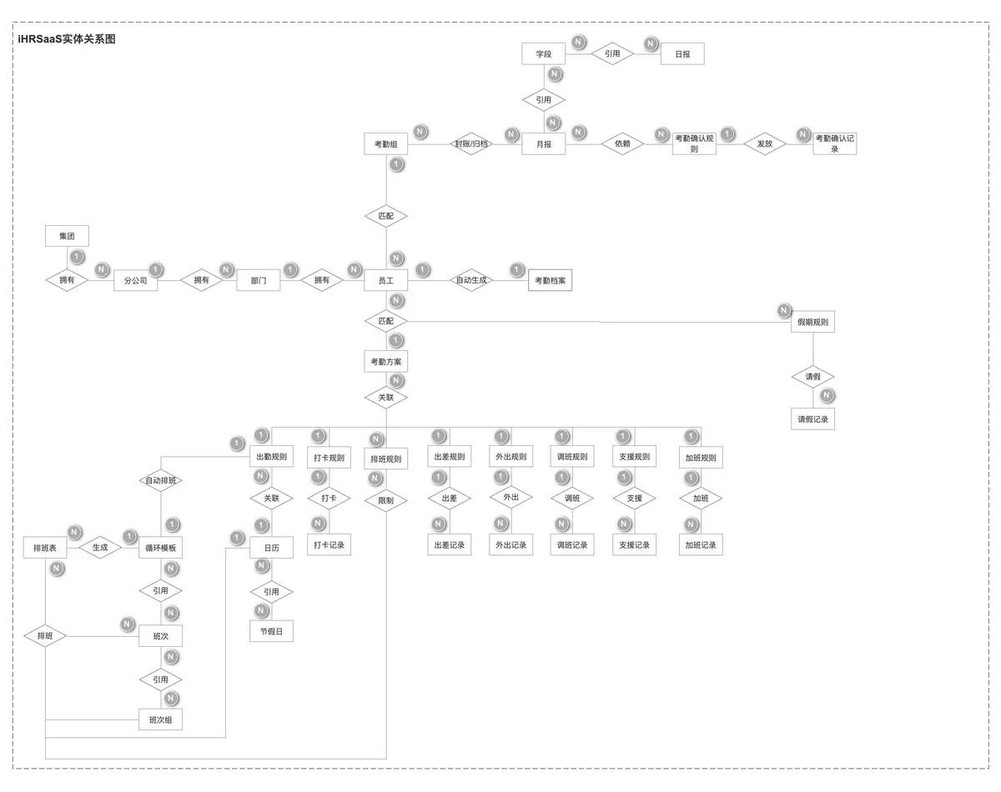

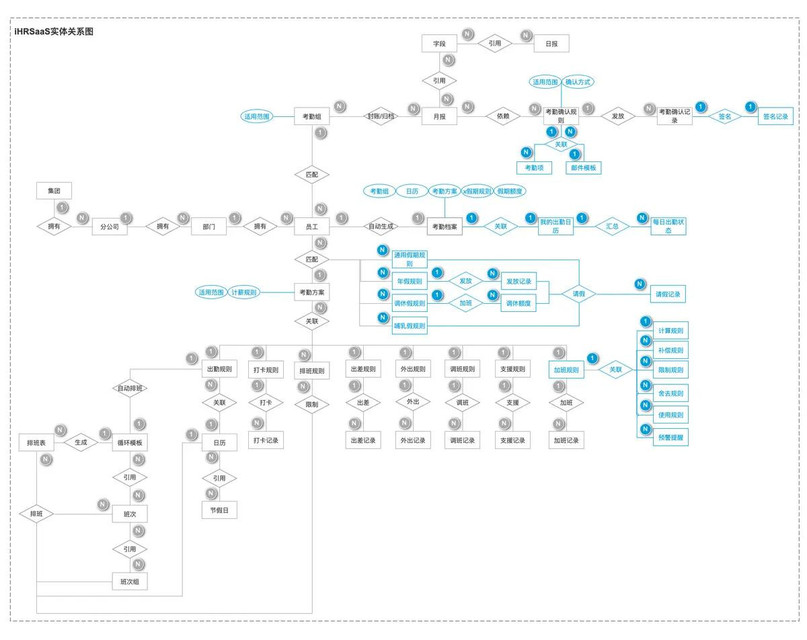

第二张图:实体关系图——看清系统的“器官”与“神经”

如果说“产品架构图”是骨架,那“实体关系图”就是器官和神经。

它的目的是:深入理解系统内部的核心数据对象(实体)、它们的属性以及彼此如何关联运作,掌握系统的“数据逻辑”,不理解实体关系,就像医生不了解器官功能,无法“对症下药”。

当你把系统逐层展开,就会发现:不同功能之间并不是孤立的,而是有清晰的输关联关系,改动其一就会联动改动其他功能。比如工资条关联一个工资组,而如果要改为关联多个工资组,则需重新设计关联关系。

什么是实体?什么是属性?什么是实体关系?

- 实体:系统中需要存储和管理信息的核心“名词”(如:员工、部门、排班规则、考勤记录)。

- 属性:描述实体特征的“形容词”(如:员工的姓名、工号;规则的周期、类型)。

- 关系:实体间的逻辑连接(1对1,1对多,多对多)。例如:一个部门有多个员工(1:N);一个员工可以有多条考勤记录(1:N)

注意:本文聚焦学习理解现有系统,故梳理现有实体关系即可。完整的实体设计(如新增/删除实体、优化关系、扩展性验证),请参考:实体设计:如何将复杂系统进行抽象架构设计?

怎么做?三步梳理法。

第一步:提取关键实体。即从产品架构图(特别是“现状图”)的功能模块、菜单名称、页面字段中提炼核心“名词”

原则是确保实体相互独立、不重复。按功能域归类(如:考勤域:员工、部门、排班规则、打卡记录、请假记录);

注意拆分细则。即对抽象实体进行拆分(如:“规则” -> 排班规则、打卡规则、请假规则;“加班规则” -> 补偿规则、限制规则)。

第二步:关联实体关系。分析实体间的业务逻辑,确定它们之间的关系类型(1:1, 1:N, N:N)。

比如:

- 部门(1)->员工(N)(一个部门有多个员工);

- 排班规则(1)->排班方案(N)(一个规则可用于多个方案,一个方案只有一个规则);

- 员工(1)<->考勤记录(N)(一个员工有多条记录,一条记录属于一个员工)。

第三步:丰富实体属性。即为每个核心实体列出其关键属性字段,它是是理解实体具体含义和业务规则的关键。

比如:

- 员工:员工ID、姓名、工号、手机号、所属部门ID、入职日期…

- 排班规则:规则ID、规则名称、周期类型(日/周/月)、功能分类(提示/禁止/警告)、生效日日期…

两个实用技巧:

- 实用技巧1:实践出真知。建议在绘制实体关系图之前,申请开通对应系统的账号,根据用户/产品手册的指引,实操完成关键的系统操作流程以及学习对应的数据结构。

- 实用技巧2:竞品对照法。建议选择1-2家直接竞品,把它们的实体关系图也一并进行绘制,对照思考不同产品的实体关系,推敲它们之间的异同点。

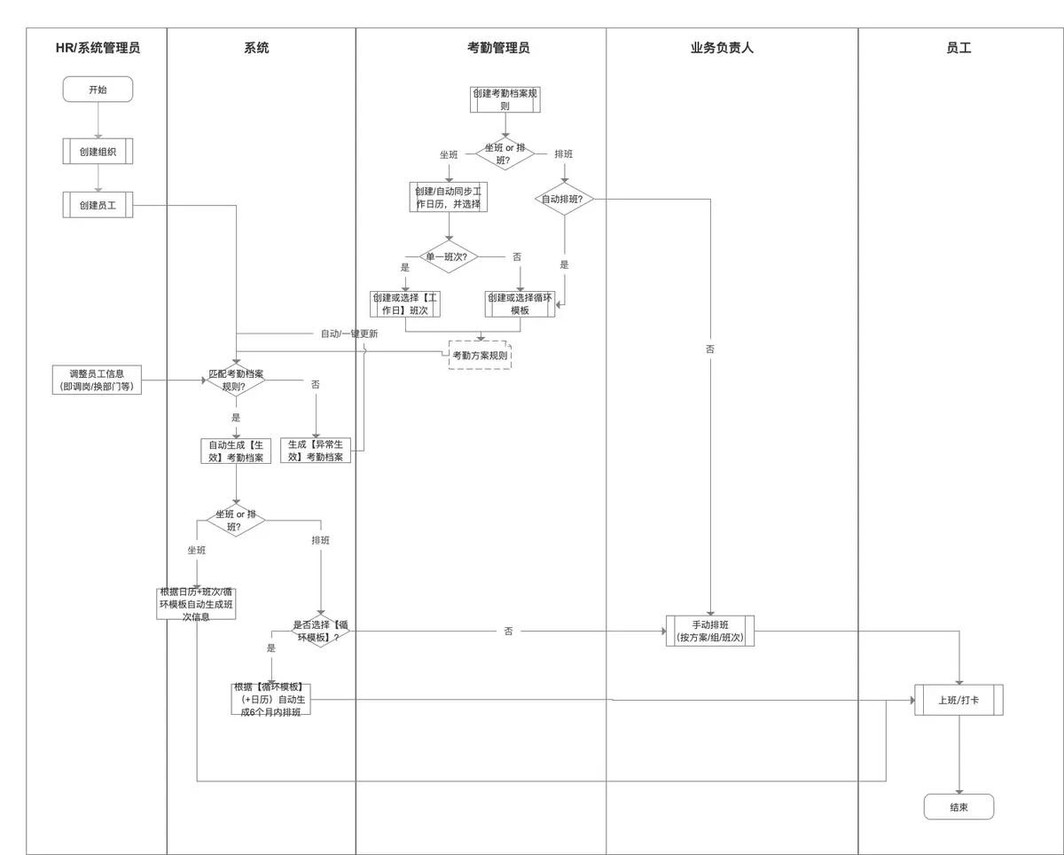

第三张图:业务流程图——看清用户与系统的“互动脉络”

业务流程图是最贴近真实用户的一张图。它不是从系统角度出发,而是从“一个用户的操作路径”来展开的。

它的价值在于:帮你站在用户角度,能直观发现现有流程的断点、冗余或体验不佳之处,是优化设计的重要输入。

怎么做?(聚焦关键,分步绘制)

第一步:识别关键要素。

- 关键角色:明确流程中涉及的所有用户角色(如:考勤系统->HR/HRBP、业务管理者、员工);

- 关键流程:梳理系统支持的核心业务流程(如:考勤系统->规则设定流程、排班流程、打卡流程、请假流程、加班流程、数据统计流程);

- 关键场景:为每个流程聚焦1-2个最典型、最高频的场景(如:店长排班->员打卡->HR统计工时)。

第二步:绘制流程图

工具推荐使用Axure或ProcessOn,采取泳道图的方式,把每个关键角色的关键流程描绘清楚。

两个实用技巧:

技巧1:聚焦法

- 一图一流程:每张流程图只专注描绘一个核心业务流程(如:请假流程、排班流程)。不要试图用一张图覆盖所有流程。

- 一图一场景:每个流程图聚焦该流程的一个关键场景(如:普通员工请假、经理批量审批)。避免在一个图中塞入过多分支和异常情况,保持主干清晰。复杂场景可拆分为子流程图。

技巧2:泳道角色法

- 角色清晰:务必使用泳道明确区分不同角色的职责边界,这是流程图的核心价值之一。

- 流向清晰:严格遵循从左到右(或从上到下)的绘制逻辑,箭头指向明确,避免交叉混乱。

- 粒度适中:步骤描述要具体(如“提交请假申请”),但不过于琐碎(如“点击提交按钮”)。重点在于描述“谁”在“什么环节”做了“什么事”。

结尾:三张图,帮你站上更高的台阶

通过“三张图”的绘制,我们完成了对系统的立体化解构:

- 产品架构图:以分层视角勾勒系统骨架,明确子系统边界与依赖关系,避免设计孤岛;

- 实体关系图:聚焦数据流动与功能模块的内在逻辑,揭示系统运作的“器官协同”机制;

- 业务流程图:以用户为中心还原动态交互场景,验证系统价值落地的关键路径。

这一方法论不仅适用于新系统学习,更是优化现有产品的实用工具——它强调在理解现状的基础上“先新增、再优化”,避免盲目重构。持续实践此类结构化分析,能显著提升产品设计的系统性与落地效率,让复杂系统“看得清、理得顺、改得准”。

这个过程就像爬上,如果只盯着脚下的石头,很快就会迷路,而这三张图帮你站在高点,确保能既看清全貌,又能一步步走下去。

它们也像武功秘籍,随着时间推移,产品设计过程中,阶段性回顾和迭代它们,可能会让你对系统、对业务有不同的认知。

本文由人人都是产品经理作者【产品方法论集散地】,微信公众号:【产品方法论集散地】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。