从技术赋能教学全流程的创新实践,到版权争议引发的法律和伦理问题,作者详细分析了AI如何重塑音乐教育的“教—学—评”闭环,同时也指出了在数据确权、内容生成和传播环节中面临的版权风险。

一、引言:AI浪潮下的音乐教育变革

全球音乐教育行业正经历前所未有的智能化转型。市场数据显示,全球在线音乐教育市场规模2023年已达18.2亿美元,预计2032年将以17.5%的年复合增长率增至79.9亿美元;中国市场表现更为强劲,AI音乐工具用户量已突破2100万,音乐人工智能市场规模预计2025年达到20亿美元,年增长率超过25%。

二、AI赋能音乐教育的核心机遇

技术赋能:重构教学全流程

人工智能技术正以“全链条渗透”方式重塑音乐教育的“教—学—评”闭环,通过深度学习算法、声音识别技术与多维数据采集的协同应用,实现教学流程从经验驱动向数据驱动的范式转移。其核心在于构建“数据采集—智能分析—动态反馈”的技术架构,将传统教学中模糊化的经验判断转化为可量化、可追溯的精准教学行为。

技术原理:从信号到决策的智能转化

AI音乐教育系统的底层技术架构由四大核心模块构成:

- 数据采集层通过MIDI信号捕捉、音频分析(如频谱特征提取)及运动传感器(如三维动作捕捉),实时收集演奏音准(±2音分精度)、节奏偏差(毫秒级分析)、手指运动参数(如跨度、角度)等多维数据.

- 智能分析层运用卷积神经网络(CNN)处理音频信号实现音准矫正,Q-learning算法优化练习路径(准确率达99.23%),机器学习模型拆解考级标准为217个能力维度与532个训练节点,构建个性化能力图谱;

- 反馈机制层通过实时纠错(响应时间0.3秒)、情感强度曲线匹配(如与肖邦夜曲匹配度87%)等方式,将分析结果转化为可执行的改进建议;

- 学习辅助层则整合虚拟乐器、AR谱面投影等工具,创设沉浸式实践场景,解决传统教学中“理论与实践脱节”的痛点。

实践案例:从诊断到优化的闭环落地

在“精准诊断”环节,Amper Music通过音频特征提取技术实现小提琴演奏的多维度分析,不仅能识别音高偏差,还能通过频谱分析定位音色问题,其诊断准确率较传统教师听觉评估提升40%。MusicFocus系统则通过LSTM神经网络预测练习瓶颈,基于历史数据生成“瓶颈预警报告”,使教师干预时机提前50%,避免无效练习。

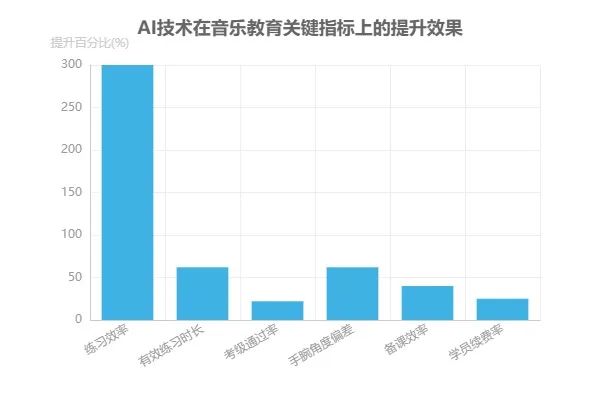

即时反馈机制在智能陪练场景中尤为关键。音卓尔AI系统通过实时音频比对,在学生演奏错误发生后0.3秒内触发反馈,配合虚拟教师语音指导,使练习效率提升300%,学生每周有效练习时长从4.2小时增至6.8小时。

动态调整能力体现为教学内容的个性化适配。某钢琴教育AI系统将考级标准拆解为217个能力维度,通过分析触键力度标准差(0.23N)、踏板延音时长偏差(1.5秒)等数据,自动生成差异化练习方案:对“手指独立性不足”的学生强化哈农练习片段,对“情感表达薄弱”者推送肖邦夜曲的力度曲线模仿训练。这种“千人千面”的课程生成模式,使新教师培训周期从6个月缩短至2周,1名督导教师可管理20间智能琴房,大幅提升教学资源利用率。

这种技术赋能不仅是工具层面的补充,更推动教学范式从“教师中心”向“学习者中心”转型—通过数据深度洞察个体差异,构建“AI诊断-师生共创”的立体化教学模式,使音乐教育真正实现“因材施教”的经典教育理想。

三、AI音乐教育面临的现实挑战

版权争议:数据确权与法律滞后

AI音乐技术的迅猛发展正深刻挑战现有版权体系,”AI孙燕姿”翻唱超1000首歌曲引发的表演者权争议,与2023年”Heart on My Sleeve”事件中AI合成德雷克、威肯声音作品的62.5万次Spotify播放量及1500万次TikTok传播量,共同揭示了”数据输入—内容生成—传播”全链条的版权风险。这种风险在音乐教育场景中进一步放大,如学员AI生成作品上架流媒体平台时的版权代理问题,及教育机构曲库授权合规难题,凸显建立系统性解决方案的迫切性。

数据输入环节:在于训练素材的合法性边界。

环球音乐2024年对AI公司的诉讼显示,未经授权使用受版权保护音乐作品进行模型训练已构成复制权侵权风险26。三大唱片公司通过掌控全球80%以上的录音数据形成市场壁垒,索尼成立SonyAI、华纳收购ASodatone的布局,更使数据垄断与技术竞争形成共生格局,导致教育场景中合规训练数据获取成本激增3。AIVA等平台只能依赖版权过期的古典乐数据集规避风险,折射出行业普遍面临的”无米之炊”困境。

内容生成环节:陷入归属的法律灰色地带。

美国版权局2023年明确”完全AI生成作品不授予版权”,而中国司法实践则要求”人类对AI输出进行创造性选择”方可主张权利,这种法律差异导致跨国教育合作中的版权认定冲突26。AI仿声技术进一步加剧复杂性,当前表演者仅能通过《民法典》声音权主张人格侵权,却无法依据著作权法获得经济补偿,形成权利保护的结构性缺陷。

传播环节:侵权风险的隐蔽性与规模化特征。

AI生成音乐通过”表达性使用”模仿原作风格,或通过二次创作改编现有作品时,因缺乏明确的相似度判定标准,常陷入”实质性相似”的法律争议。数字平台的算法推荐机制更使侵权内容在教育场景中快速扩散,2024年某在线音乐教育平台因AI生成作品侵权被诉案显示,单案涉及学员作品达3000余件,索赔金额超千万元。

四、写在最后:在守护音乐教育的本质

人工智能技术的浪潮为音乐教育带来了前所未有的发展机遇:通过个性化教学算法实现效率提升,借助云端资源库推动教育普惠,依托跨学科工具拓展创新边界。然而,技术革命的另一面也伴随着深刻挑战:版权确权机制滞后于AI生成内容的爆发式增长,算法偏见可能固化审美标准,传统师资队伍面临数字能力转型压力。这种技术赋能与人文守护的张力,正是当代音乐教育变革的核心命题。

音乐教育的本质始终锚定于”人的觉醒”——当AI能快速生成教案、分析演奏数据时,教育的核心价值反而更加清晰:激发每个人内心的音乐潜能,在技与艺的辩证统一中传递音乐的温度与灵魂。技术是手段而非目的,正如指挥家从单纯打拍子到塑造音乐灵魂的角色升华,教师与AI的关系必然是增值而非替代。

本文由人人都是产品经理作者【产品人勿缺】,微信公众号:【产品人勿缺】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。