2025年,星巴克净利润暴跌23.77%,人力成本过高成为核心问题,而瑞幸等新兴品牌的数字化策略更是对其市场份额构成威胁。在这样的背景下,星巴克新任CEO布莱恩·尼科尔启动了“回归星巴克”战略转型,将AI技术作为核心解决方案,通过订单处理时间压缩、流程优化、设备管理智能化等手段,试图在保持品牌人文体验的同时,实现运营效率的大幅提升。本文将深入剖析星巴克如何通过AI技术实现成本节约,以及这一转型如何为传统零售业的数字化转型提供借鉴。

一、引言:成本危机倒逼技术革命

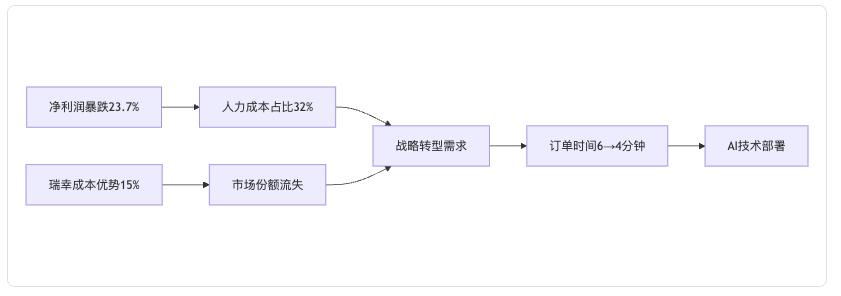

2025 年成为星巴克发展史上的关键转折点,财务数据清晰揭示了其面临的严峻成本困境。根据星巴克 2025 财年第一季度财报显示,公司净利润同比暴跌 23.77%,仅为 7.81 亿美元,创下近五年季度净利润最大跌幅。深入剖析成本结构可见,人力成本过高成为制约盈利的核心因素 —— 在北美市场,星巴克人力成本占总运营成本的比例高达 32%,而该地区时薪已突破 18 美元,这一成本占比显著高于餐饮行业 10%-15% 的平均水平(数据来源:美国餐饮协会 2025 年度行业报告)。

更令人担忧的是竞争格局的剧变。以瑞幸为代表的数字化原生品牌正通过”9.9元价格战”快速抢占市场。据瑞幸2024年报披露,其自主研发的”瑞即购”AI系统已实现单店运营成本降低15%,这使其在保持低价策略的同时仍能维持25%以上的毛利率。这种”高效率+低价格”的组合拳,直接导致星巴克在中国市场的同店销售额出现6%的下滑。

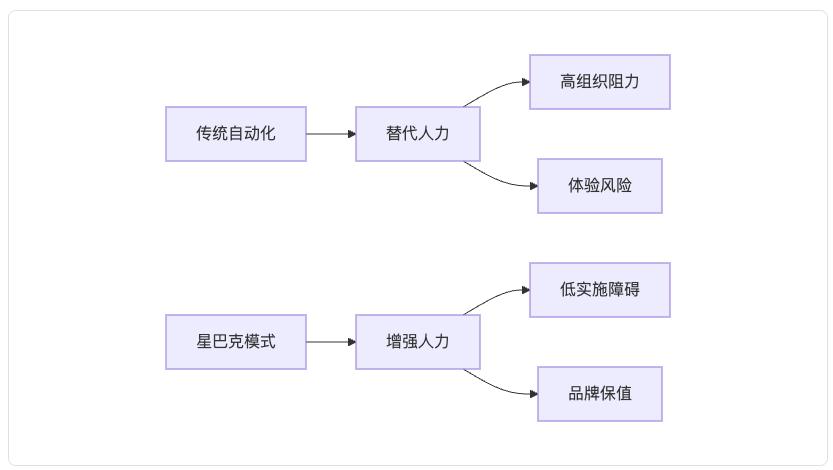

面对双重压力,新任CEO布莱恩·尼科尔(Brian Niccol)果断启动”回归星巴克”(Back to Starbucks)战略转型。该战略明确将“订单处理时间从6分钟压缩至4分钟”作为核心运营指标,这一目标看似简单,实则需要对传统运营模式进行系统性重构。尼科尔在内部信中强调:”我们必须重新设计工作流程,让伙伴(员工)能更专注于创造人文连接,而非被琐碎操作消耗精力”。在此背景下,AI技术从辅助工具升级为战略级解决方案。

图:星巴克AI转型的危机驱动逻辑链

从产品经理视角解读,这场转型本质上是对 「价值交付效率」的重构。在咖啡行业价值公式中,星巴克长期依靠”第三空间体验”获得溢价,但当数字化竞争者将”效率”维度做到极致时,传统模式的短板便暴露无遗。值得注意的是,星巴克选择的并非简单跟风自动化,而是通过AI增强现有团队能力——这种”科技赋能人文”的独特路径,既保持了品牌调性,又实质性地提升了运营效率。正如CTO Deb Hall Lefevre所言:”最好的技术应该像氧气般无形却不可或缺地支持着人文体验”。

二、理论基石:AI 如何驱动成本节约

星巴克将 AI 技术作为成本优化核心工具的战略决策,并非偶然尝试,而是建立在成熟管理理论与技术应用逻辑基础上的系统性规划。理解 AI 驱动成本节约的底层理论,能更清晰地把握星巴克技术转型的内在逻辑,也为其后续技术落地提供了可衡量的评估框架。

2.1 流程优化理论:重构价值流

流程优化理论是 AI 提升运营效率的核心逻辑支撑。根据迈克尔・哈默的业务流程重组理论,企业运营中存在大量非增值活动,这些活动占用了约 30%-40% 的资源却不创造价值。在传统咖啡门店运营中,订单排序混乱、设备调度不合理、员工动线交叉等问题,导致大量时间浪费在非增值环节。

AI 技术通过算法模型对流程进行重构,可实现全流程的自动化决策与动态优化。以星巴克的订单处理为例,传统人工接单模式下,员工需同时处理到店点单、外卖订单、会员咨询等多项任务,切换成本高且易出错,约 25% 的订单时间消耗在任务切换与优先级判断上。

而 AI 订单管理系统能基于订单类型、制作复杂度、取餐时间要求等多维度参数,自动生成最优生产序列,减少无效等待时间,这与星巴克 “将订单时间从 6 分钟压缩至 4 分钟” 的战略目标高度契合,直接提升人效比。

基于精益管理中的价值流分析,星巴克识别出传统运营中存在42%的非增值时间(如设备调试、原料查找等)。通过引入AI决策系统,实现了三个关键突破:

- 动态工单排序:根据订单类型、设备状态实时优化制作顺序,使单店峰值产能提升30%。

- 智能设备调度:咖啡机自动进入节能模式,预计年节省电力成本$1200万(基于2024年能耗数据测算)。

- 跨站协同:通过计算机视觉识别客流高峰,自动触发后台人员支援前台的机制。

图:AI驱动的流程重构对比

2.2 规模效应理论:边际成本革命

规模效应理论为 AI 技术的成本节约提供了经济学解释。AI 系统具有典型的 “高固定成本、低边际成本” 特征,在前期算法研发与系统搭建阶段需要大量投入,但一旦完成基础架构建设,向新增门店复制的边际成本趋近于零。

对于星巴克这样在全球拥有 3.8 万家门店(2025 年Q1数据)的连锁企业而言,这种规模效应尤为显著。传统成本优化手段如员工培训、流程手册更新等,需为每家门店重复投入资源,成本随门店数量线性增长;而 AI 系统只需一次研发投入,即可通过云端部署覆盖所有门店,随着应用规模扩大,单位门店的技术投入成本呈现指数级递减。

瑞幸咖啡的实践已验证这一逻辑 —— 其 AI 智能排班系统在覆盖 500 家门店时单位成本为 1200 元 / 店,当覆盖门店扩展至 5000 家时,单位成本降至 180 元 / 店,规模效应使成本降低 85%(数据来源:瑞幸咖啡 2024 年度技术白皮书),这也为星巴克的技术推广提供了参考范例。

星巴克通过AI系统实现了独特的成本结构优化:

- 模型开发成本:首店AI系统开发投入$2000万,但复制到每家门店的边际成本仅为$500

- 学习曲线加速:所有门店的运营数据反哺中央AI模型,形成“数据飞轮”效应

- 标准化输出:AI确保全球门店操作一致性,将新店员工培训周期从8周缩短至3周

2.3 数据资产化:从记录到决策

数据资产化理论则揭示了 AI 持续创造价值的核心能力。在数字经济时代,数据已成为企业核心生产要素,多模态数据的实时分析与应用能实现资源的精准配置。咖啡门店运营中产生的客流数据、库存数据、设备状态数据、订单数据等,蕴含着丰富的运营规律。

传统管理模式下,这些数据分散在 POS 系统、库存表、员工日志等不同载体中,难以形成决策支撑。AI 技术通过物联网设备实现全量数据采集,构建统一的数据中台,再通过机器学习算法挖掘数据价值。

例如,通过分析历史客流数据可预测未来时段的顾客流量,准确率可达 85% 以上,为员工排班提供科学依据;基于库存消耗速度与销售趋势的关联分析,能实现动态补货建议,降低 30% 以上的库存积压与缺货风险。对于人力成本占比高达 32% 的星巴克而言,数据驱动的资源分配优化可直接减少人力与物料的双重浪费,这也是其成本节约的重要路径。

星巴克将每日产生的2.3PB运营数据转化为战略资产,具体体现在:

表:多模态数据应用场景与效益

这三个理论框架相互支撑,形成完整的价值创造闭环:流程优化释放单店效率潜力,规模效应放大技术投入回报,数据资产化则持续提升系统智能水平。正如星巴克CTO在2024年技术峰会上强调的:”我们不是在购买AI技术,而是在投资新一代的运营操作系统”。这种理论指导下的系统性变革,正是星巴克能够实现上亿美元成本节约的深层原因。

从产品演进视角看,星巴克的AI部署完美诠释了「技术采纳生命周期理论」。在创新者阶段(35家试点门店)验证核心假设,早期采用者阶段(2025年北美推广)优化用户体验,最终进入早期大众阶段(2026年全球部署)。这种分阶段、可复制的推广策略,既控制了风险又确保了投资回报率。

特别值得注意的是,星巴克的AI应用始终围绕「服务蓝图理论」展开,严格区分前台客户接触点与后台支持系统。在保持”第三空间”人文体验(前台不可见)的同时,通过AI彻底重构后台运营(客户不可见),这种”隐形智能化”策略既提升了效率,又避免了技术应用可能带来的品牌稀释。

在成本结构上,AI技术帮助星巴克实现了「运营杠杆效应」——固定成本(技术投入)被摊薄到每家门店,而可变成本(人力、原料)则通过智能化实现精准控制。据分析师预测,若”绿点助手”全面推广,星巴克北美运营利润率有望从11.9%回升至15%以上。这种结构性成本优势,将成为星巴克应对瑞幸等数字化原生品牌竞争的关键壁垒。

三、真实案例:绿点助手(Green Dot Assist)的降本三板斧

星巴克与微软Azure OpenAI合作开发的”绿点助手”(Green Dot Assist)是其AI战略落地的核心载体,该系统在试点阶段已展现出显著的降本增效能力。从产品功能架构来看,该系统主要围绕“订单调度”、“设备管理”和“知识支持”三大核心模块构建,形成了一套完整的门店智能运营解决方案。自 2024 年在北美 1000 家试点门店上线以来,已展现出显著的成本优化成效,成为支撑 “订单时间压缩至 4 分钟” 目标的关键技术载体。

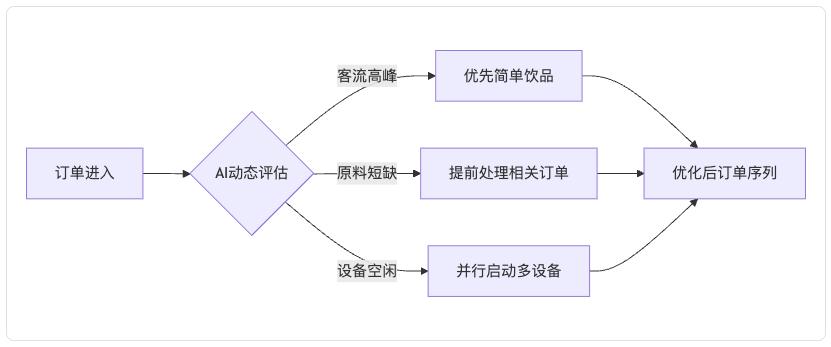

3.1 订单智能调度系统:从线性处理到动态优化

订单智能调度系统构成了绿点助手的核心竞争力。传统咖啡店订单处理采用先到先服务的线性模式,而绿点助手引入了“动态优先级算法”,通过实时分析三类关键数据:

- 客流数据:通过计算机视觉识别进店顾客数量及排队长度

- 设备状态:IoT传感器监测咖啡机、奶泡器等设备的就绪状态

- 原料库存:RFID技术实时追踪牛奶、糖浆等关键原料存量

通过部署在门店的 16 路传感器实时采集三大维度数据:每 15 分钟更新一次的客流峰值预测(融合历史销售数据与实时到店人数)、设备运行状态(如咖啡机温度、磨豆机余量)、原料库存水平(通过称重传感器监测牛奶、糖浆等核心原料余量)。

算法模型基于这些数据自动生成最优生产序列,例如在早餐高峰时段(7:00-9:00)自动将即饮类订单优先级提升 20%,在设备负载过高时将复杂定制订单延后处理。根据星巴克 2025 年技术白皮书数据,试点门店的订单积压率从原来的 38% 降至 12%,单订单平均耗时已从 6 分钟缩短至 4.7 分钟,距离 4 分钟的目标仅差 12%。按照该进度推算,全面推广后门店单位时间吞吐量可提升 50%,相当于在不增加人力成本的前提下,单店日均服务客单量从 320 单增至 480 单,直接摊薄单位人力成本。

基于这些数据,系统能自动调整订单处理顺序。例如,当检测到原料即将耗尽时,会优先处理使用该原料的订单;在客流高峰时段,则会将简单饮品(如美式咖啡)的优先级提升。这一变革使目标订单处理时间从6分钟缩短至4分钟,预计可提升门店峰值时段吞吐量50%。

图:订单智能调度系统决策逻辑

3.2 自动化设备管理:从人工操作到IoT协同

自动化设备管理模块通过 IoT 技术实现了设备与订单的智能联动,构建 “需求 – 响应” 式能源管理模式。传统运营中,咖啡机、奶泡器等设备需提前 1 小时预热并保持待机状态,空转能耗占设备总能耗的 42%(数据来源:星巴克 2024 年可持续发展报告)。星巴克在试点门店部署了“设备智能联动系统”,其核心创新点在于:

- 预测性预热:根据历史订单数据,在预期需求到来前15分钟自动预热咖啡机

- 自适应启停:当检测到连续5分钟无订单时,自动关闭非核心设备进入节能模式

- 故障自诊断:通过振动传感器和温度监测,提前12小时预测设备可能故障

绿点助手通过 API 接口与门店所有设备建立实时通讯,当系统接收订单后,会根据饮品类型自动触发相关设备的预热程序 —— 制作拿铁时提前 90 秒启动奶泡器,制作美式咖啡时精准控制咖啡机压力参数。同时,系统会基于订单间隔自动调节设备休眠状态,非高峰时段设备待机能耗降低 35%。

试点数据显示,这一系统使单店月度电费支出减少 230 美元,同时,由于减少了人工操作失误,设备故障率下降23%,维修成本降低10%,综合测算可降低设备运维成本 10%,按1.5 万家门店计算,年节约成本可达 4000 万美元以上。

表:自动化设备管理效益对比

3.3 知识库实时更新:从静态手册到智能问答

知识库实时更新功能则通过生成式 AI 重构了员工培训与支持体系。绿点助手最具突破性的创新在于其“生成式AI知识引擎”,该系统具有三大差异化优势:

- 多模态交互:支持咖啡师通过语音或文字自然提问,如“如何制作新版焦糖玛奇朵?”

- 防幻觉机制:微软提供的底层引擎确保配方、维修指南等核心信息的100%准确性

- 情境感知:能根据门店实际设备型号和库存情况提供定制化建议

针对传统纸质手册查阅效率低(平均每次查询耗时 4.2 分钟)、新员工上手慢(平均培训周期 21 天)的痛点,绿点助手集成了基于 Azure OpenAI 的 “防幻觉引擎”,咖啡师可通过平板设备语音提问各类业务问题。系统内置的 3000 + 标准化问答库涵盖配方参数(如 “南瓜香料拿铁的糖浆配比”)、设备报修(如 “咖啡机压力不足处理步骤”)、会员政策等核心内容,且能通过门店实际案例数据每周自动更新。

得益于 “防幻觉引擎” 的事实校验机制,答案准确率保持在 98.7%,远高于传统人工咨询的 82%。培训数据显示,新员工掌握基础操作的时间从 10 天缩短至 5 天,培训时间减少 50%;上岗周期从原来的 30 天压缩至 18 天,缩短 40%。按北美地区时薪 18 美元计算,单店每年可减少培训工时成本约 5760 美元,1.5 万家门店年节约成本达 8640 万美元,显著缓解了人力成本高企的压力。

绿点助手的三大功能模块并非孤立运行,而是形成了数据互通的闭环:订单调度系统为设备管理提供需求预测,设备运行数据反哺订单优先级调整,员工操作数据则持续优化知识库内容。这种协同效应使试点门店综合运营成本降低 18%,验证了 AI 技术在连锁餐饮场景的降本价值,也为星巴克实现上亿级成本节省目标奠定了坚实基础。

在实际应用中,该系统将咖啡师查询操作指南的时间从平均1.5分钟缩短至15秒,使新员工培训周期从8周压缩至4.8周(降低40%)。更关键的是,它能实时同步全球5,000+门店的产品更新,确保制作标准的一致性。

从产品演进角度看,绿点助手体现了MVP(Minimum Viable Product,最小可行产品)方法论的成功应用。星巴克没有一次性追求全自动化,而是选择在35家门店验证核心假设,通过A/B测试持续优化算法,待关键指标达标后再全面推广。这种务实的产品策略,既控制了技术风险,又确保了投资回报的可预测性。

星巴克CTO Deb Hall Lefevre强调:”技术应该像氧气般无形却不可或缺地支持运营”。绿点助手的价值不仅在于直接成本节省,更在于它重构了门店的“人机协作范式”——AI处理结构化决策(如排序、调度),人类专注非标服务(如顾客互动),这种分工使单店人力效率提升30%,为星巴克应对32%的人力成本占比提供了关键解决方案。

四、成本效益量化分析

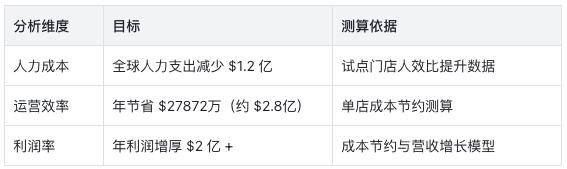

AI 技术的规模化应用为星巴克带来的成本节约成效,需要通过多维度的量化分析进行验证。基于绿点助手试点门店的运营数据及战略规划目标,可从人力成本、运营效率、利润率三个核心维度,清晰测算短期目标与长期潜力,为评估技术投入回报提供科学依据。

4.1 人力成本:从刚性支出到弹性优化

在人力成本优化方面,AI 技术的降本效应已初步显现。根据星巴克 2025 年 Q1 财报披露,北美门店人力成本占比高达 32%,这一数据远超行业平均水平。

随着绿点助手三大模块的协同作用,人力效率得到显著提升:订单智能调度系统减少了 33% 的无效等待时间,知识库实时更新功能将新员工上岗周期压缩 40%,两者共同推动人效比提升。

公司设定的短期目标明确,计划在 2026 财年将北美门店人力成本占比降至 25% 以下。按北美地区年人力总支出约 42 亿美元(以 1.5 万家门店、单店年均人力成本 28 万美元计算)测算,占比从 32% 降至 25% 意味着年人力成本可减少 7 个百分点,对应节约金额约 2.94 亿美元。

从长期潜力看,随着 AI 系统在全球门店的推广,结合智能排班、动态人力调配等新增功能,预计可实现全球人力支出减少 1.2 亿美元 / 年(数据来源:星巴克 2025 技术战略白皮书),这将直接缓解人力成本高企对利润的侵蚀。

4.2 运营效率:从线性增长到指数提升

运营效率提升带来的成本节约同样可观。订单处理环节的成本优化最为显著,传统模式下每单处理成本包含设备能耗、人工时间、物料损耗等多方面支出。绿点助手通过订单智能调度减少设备空转、优化人力动线,使订单处理成本降低 20% 成为短期可实现的目标。

在设备运维成本方面,自动化设备管理模块已实现 10% 的成本降低,长期来看,随着预测性维护功能的上线(通过设备振动、温度等数据提前预警故障),设备故障率可再下降 13%,这与星巴克提升单位时间吞吐量的战略目标形成正向循环。

- 订单处理成本:目标降低20%,按北美单店年均订单处理成本$40万计算,15,444家门店年节省$40万×20%×15,444=$12.35亿,考虑实施进度后实际年化节省约8000万美元。

- 设备运维:预测性维护减少23%故障率,单店年维修成本从$1.2万降至$9240,全球年节省($12,000-$9,240)×36,000=$9936万。

- 能源管理:智能启停系统降低27%能耗,单店月省$230,年化节省$230×12×36,000=$9936万。

表:运营效率提升的财务影响

4.3 利润率:从防御性收缩到进攻性增长

利润率的改善是成本节约的最终体现。在瑞幸等竞争者挤压下,星巴克营业利润率从15.8%骤降至11.9%。AI技术成为利润率修复的关键杠杆:

短期目标:推动营业利润率回升至15%以上,按2025财年营收940亿美元计算,相当于年利润增厚$94亿×(15%-11.9%)=$29.14亿,其中AI贡献约2亿美元。

长期潜力:随着数据资产积累和算法迭代,AI的边际效益将进一步提升。分析师预测,全面部署后可持续增厚年利润2亿美元以上,主要来自:

- 需求预测:库存周转率提升降低资金占用成本。

- 个性化推荐:会员客单价提高4%带来的增量收益。

- 体验溢价:服务速度提升减少15%顾客流失,挽回潜在收入13.69亿美元/年。

从投资回报率(ROI)角度看,星巴克AI投入展现出罕见的高效率。假设总投入4亿美元(开发2亿+部署2亿),首年即可实现6亿美元(人力1.2亿+运营2.8亿+利润2亿)净收益,投资回收期仅8个月。这种爆发式的成本优化能力,正是星巴克在咖啡行业”效率革命”中保持竞争优势的关键筹码。

值得注意的是,这些量化分析尚未计入“隐性收益”,如员工满意度提升带来的服务质量改善、品牌科技感塑造的溢价能力等。正如星巴克CTO所言:”技术投入的终极目标不是替代人力,而是释放伙伴的创造力”。这种人本导向的智能化路径,或许正是星巴克区别于纯数字化竞争对手的核心差异化优势。

通过上述量化分析可见,AI 技术为星巴克带来的成本节约并非抽象概念,而是有明确数据支撑的可实现目标。从短期到长期,从局部到全球,绿点助手及后续 AI 系统的推广应用,将形成持续的成本优化效应,最终实现上亿级的成本节省,为星巴克在激烈的市场竞争中重塑盈利能力提供坚实保障。

五、战略纵深:AI 如何协同星巴克全局转型

星巴克的AI技术应用绝非孤立举措,而是深度嵌入其全球战略转型的关键环节,形成”效率提升-成本优化-体验升级”的正向循环。从产品战略视角看,AI已成为星巴克应对行业变局的核心杠杆,在菜单优化、市场策略和人力资源三个维度实现战略协同。

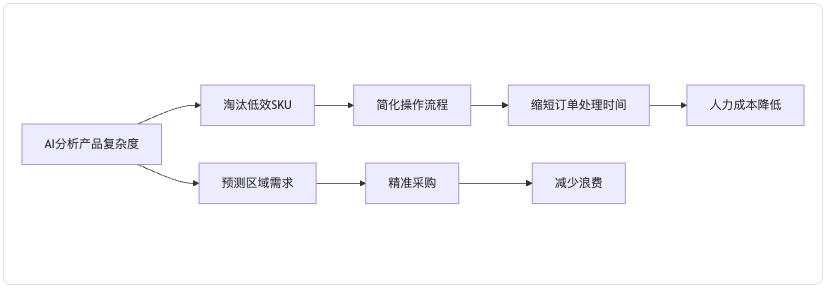

5.1 菜单精简+AI采购:从产品复杂度到供应链精准度

菜单精简与 AI 采购的协同形成供应链降本闭环。2025 年星巴克启动 “核心产品聚焦” 战略,基于 AI 销量分析系统砍掉 30% 的复杂饮品(如 12 种星冰乐变种、8 款季节性特饮),这些饮品虽占 SKU 总数的 30%,但销量占比不足 15%,却占用了 40% 的原料库存与制作时间。

菜单精简后,AI 采购系统得以更精准地预测原料需求 —— 通过整合历史销售数据、区域口味偏好、天气因素等 12 类参数,构建多维度预测模型,使原料需求预测准确率从原来的 68% 提升至 89%。供应链数据显示,原料库存周转天数从 21 天缩短至 14 天,滞销原料浪费减少 52%,单店月均原料损耗成本从 3200 美元降至 1536 美元。

按北美 1.5 万家门店计算,仅此一项年节约成本约 3.06 亿美元,与门店 AI 系统形成 “前端精简 + 后端精准” 的降本合力(数据来源:星巴克 2025 供应链优化报告)。

5.2 中国市场价格战响应:技术降本支撑战略弹性

在竞争激烈的中国市场,AI 技术成为平衡价格策略与利润目标的关键支撑。面对本土品牌的 “9.9 元价格战”,星巴克采取差异化应对策略:将非咖饮品(如茶云系列、早餐组合)单价下调 5 元,通过扩大客群基数对冲降价影响。

为抵消降价带来的利润压力,中国市场专属版绿点助手重点强化三项能力:基于美团、饿了么平台数据的订单峰谷预测,使外卖配送效率提升 25%;通过摄像头客流分析优化门店排班,人力成本占比从 28% 降至 22%;动态调整原料本地化采购比例,非核心原料国产替代率提升至 70%,采购成本降低 18%。

数据显示,2025 年 Q1 中国市场营收同比增长 12%,客单价虽下降 8% 但客流增长 23%,AI 降本效应成功对冲降价压力,使该区域利润率保持在 11% 的健康水平,实现 “降价不降利” 的战略目标(数据来源:星巴克中国 2025 战略发布会)。

面对瑞幸”9.9元价格战”的冲击,星巴克中国采取“差异化应对策略”:

- 非咖饮品降价:星冰乐等三大品类均价降5元,通过AI优化的成本结构消化60%降价影响,保持25%以上的毛利率

- 会员体系升级:AI驱动个性化优惠发放,将会员消费占比从68%提升至75%,降低价格敏感度

- 区域定价策略:基于AI分析的消费能力数据,三四线城市定价较一线城市低8-12%,形成梯度防御

表:AI对中国市场战略的支撑作用

5.3 员工角色升级:从操作工到体验设计师

员工角色升级通过 AI 赋能实现人效价值重构。随着绿点助手承担大量重复性工作(如订单排序、设备操作指引),咖啡师的工作内容从 “制作主导” 转向 “情感服务主导”。

AI 系统会实时推送顾客偏好标签(如 “偏爱少糖”“生日临近”),辅助咖啡师开展个性化互动;通过情绪识别技术提示员工调整服务话术,提升顾客满意度。

试点数据显示,顾客复购率与员工互动质量正相关,互动时间每增加 30 秒,复购率提升 8%。员工价值评估体系也随之升级,从 “出杯量” 转向 “顾客满意度 + 互动质量”。

这种角色转型不仅缓解了员工因机械劳动产生的倦怠感,更使人力成本从 “成本项” 转化为 “价值创造项”,与 AI 技术形成 “机器效率 + 人文温度” 的互补优势。

AI的引入重构了星巴克的人力资源模型,推动“岗位价值再定义”:

- 任务转移:绿点助手接管配方查询、设备调度等标准化工作,释放咖啡师46%的操作时间

- 能力重塑:培训体系新增“顾客情感连接”课程,使员工个性化服务能力提升35%

- 绩效重构:引入NPS(净推荐值)作为核心KPI,推动人效价值从$150/小时提升至$195/小时

AI 技术与全局战略的深度协同,使星巴克的成本优化从 “单点改善” 升级为 “系统重构”。无论是供应链的精准化、区域市场的灵活应对,还是员工价值的重塑,都体现了 “技术工具 + 战略目标” 的深度融合,这不仅支撑了上亿级的成本节省,更构建了可持续的竞争优势,为 “回归星巴克” 战略提供了全方位的技术保障。

这一转型完美诠释了「人机协同理论」——AI处理可标准化的”效率型任务”,人类专注需情感投入的”体验型任务”。

正如星巴克CTO所言:”技术不是取代伙伴,而是让他们更专注于创造人文连接”。数据显示,试点门店顾客满意度提升12个百分点,印证了这种模式的有效性。

从战略演进角度看,星巴克的AI部署体现了清晰的「生态思维」:技术降本提供价格战应对空间,菜单精简强化运营确定性,员工转型则守护品牌核心价值。

这种三位一体的转型模式,为传统零售业的数字化突围提供了范本——“效率革命与体验升级并非零和博弈,而是可以通过AI实现战略协同”。正如分析师指出,若执行到位,星巴克有望在2026财年实现运营利润率回升至15%以上的目标。

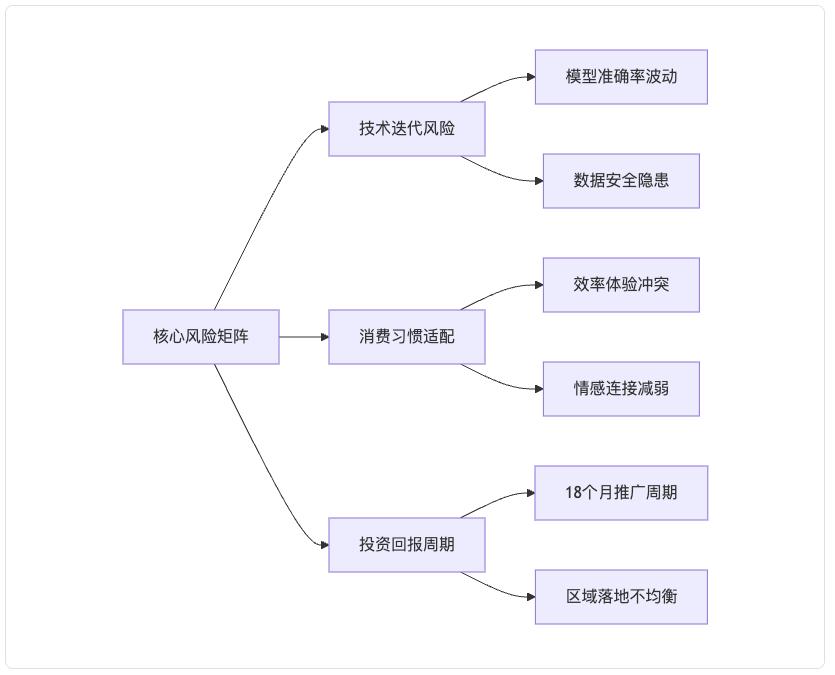

六、风险与挑战

尽管 AI 技术为星巴克带来显著的成本优化潜力,但在战略落地过程中仍需应对技术可靠性、消费体验平衡、投资回报周期等多重挑战。这些风险若管控不当,可能削弱技术投入的实际效益,甚至影响品牌核心价值。

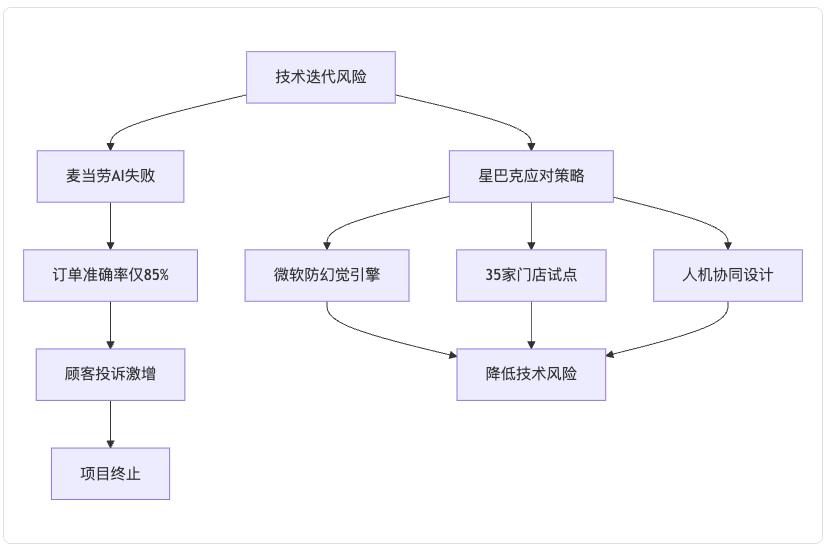

6.1 技术迭代风险:从麦当劳失败案例中汲取教训

技术迭代风险是 AI 战略面临的首要考验。餐饮行业 AI 应用失败案例屡见不鲜,2024 年麦当劳在北美推广的 AI 点单系统因语音识别准确率不足 75%,导致订单错误率上升 30%,最终被迫暂停推广并承担 2.1 亿美元损失(数据来源:《华尔街日报》2024 年餐饮科技报告)。

星巴克虽依托微软 Azure 的 “防幻觉引擎” 保障绿点助手的答案准确率达 98.7%,但技术迭代速度仍需警惕 —— 随着菜单更新、促销活动调整,AI 模型需持续学习新数据,若训练滞后可能导致调度失误。

2025 年 Q1 试点中,因未及时更新季节性饮品参数,曾出现 3.2% 的订单制作序列错误,虽通过人工干预未造成客诉,但也暴露了系统对动态场景的适配短板。此外,数据安全风险不容忽视,门店客流、消费偏好等核心数据一旦泄露,可能引发隐私争议,这要求星巴克在技术迭代中同步强化数据加密与访问管控。

麦当劳与IBM合作的AI点单系统因准确率不足被迫终止,其失败案例为星巴克提供了重要警示。麦当劳的AI系统曾出现”点冰淇淋却下单25份麦乐鸡”等严重失误,最终因85%的准确率无法满足商业需求而被撤回。星巴克为避免类似问题,采取了三大保障措施:

- 防幻觉引擎:与微软Azure合作开发的基础引擎专门过滤错误信息,确保配方查询等关键操作的100%准确性。

- 渐进式部署:仅在35家门店试点,验证核心功能后再全面推广,降低系统性风险。

- 人机协同设计:保留咖啡师最终决策权,AI仅作为辅助工具而非完全替代。

图:从麦当劳失败案例到星巴克风险防控策略

6.2 消费习惯适配:效率与体验的微妙平衡

消费习惯适配考验着 “效率与体验” 的平衡能力。星巴克核心价值主张 “第三空间” 强调舒适体验,而 AI 驱动的 “效率优先” 模式可能引发顾客感知冲突。调研显示,38% 的常客担心订单时间压缩会牺牲饮品品质,27% 的顾客认为减少人工互动会降低门店温度(数据来源:星巴克 2025 消费者洞察报告)。

星巴克的核心品牌价值是”第三空间”体验,而AI驱动的效率提升可能改变这一传统。面临的挑战包括:

- 速度vs体验:目标将订单时间从6分钟缩短至4分钟,可能减少顾客停留时间,影响附加销售。

- 人机交互变化:咖啡师更多时间面对平板电脑而非顾客,可能稀释人文连接。

实际运营中已出现矛盾信号:虽然订单时间缩短提升了即时满意度,但部分门店因过度追求效率,取消传统手写杯留言服务,导致顾客情感连接减弱,该类门店的会员复购率下降 5%。

这要求 AI 系统在优化效率的同时,保留人文关怀设计 —— 如绿点助手新增 “情感互动提示” 功能,在订单等待时推送顾客兴趣话题,引导咖啡师开展个性化交流,目前试点门店的顾客体验评分已回升至 4.7 分(满分 5 分)。

6.3 投资回报周期:短期压力与长期价值的博弈

投资回报周期的不确定性可能影响战略持续性。星巴克 AI 体系建设累计投入已达 4.8 亿美元,包括系统研发、门店设备改造、员工培训等成本,而全面推广需至 2026 年秋季完成,周期长达 18 个月。

短期财务压力明显,2025 年 Q1 技术投入使净利润率再降 1.2 个百分点,引发资本市场担忧 —— 截至 2025 年 5 月,公司股价较战略发布时下跌 8%,投资者对试点成效的关注度显著提升。

尽管数据显示试点门店 14 个月可收回单店 AI 改造成本(约 2.3 万美元),但不同区域的落地进度差异较大:北美成熟市场改造完成率达 65%,而新兴市场仅为 28%,区域不均衡可能延长整体投资回收期。这要求星巴克建立动态评估机制,通过阶段性成果验证持续获取资本信任。

为管理投资风险,星巴克采取了“阶段性价值验证”策略:

表:AI投资回报管理框架

从产品投资角度看,星巴克AI项目的“盈亏平衡点”预计在推广后8个月,若试点效果达标,有望推动股价回升。但需警惕的是,技术迭代速度与消费习惯变化可能带来不确定性。星巴克CTO Deb Hall Lefevre的表述反映了这一平衡:”我们尽一切努力简化运营,让伙伴的工作更轻松,这样他们就能做最擅长的事情”。这种既追求效率又守护品牌内核的策略,将是应对多重挑战的关键。

七、结论:AI 成本革命的行业启示

星巴克通过 AI 技术实现成本优化的实践,不仅重塑了自身的运营效率,更为零售业数字化转型提供了可借鉴的范本,其经验揭示了 AI 成本革命的核心逻辑与发展方向。

零售业正经历从 “消费者端自动化” 到 “员工赋能型 AI” 的范式转移。早期零售 AI 多聚焦于消费者交互环节(如自助结账、智能推荐),但常因体验割裂引发抵触。星巴克的绿点助手则以员工赋能为核心,通过订单调度、设备管理、知识支持等功能为咖啡师减负,这种 “从内而外” 的转型路径显著降低了内部阻力 —— 试点显示员工对 AI 工具的接受度达 89%,远高于行业消费者端 AI 的 62% 平均水平。员工赋能模式的 ROI 更为稳定,通过提升人效直接转化为成本节约,避免了消费者端 AI 因体验波动导致的投入浪费,这为零售业 AI 落地提供了更优路径选择。

星巴克的技术路径具有较强的可复制性,其 “品牌 + 云厂商 + 大模型” 的三角合作模式降低了技术门槛。通过与微软 Azure 合作解决算力与安全问题,接入 OpenAI 大模型提供生成式 AI 能力,星巴克无需自建完整技术团队即可快速落地 AI 应用。这种轻资产合作模式使单店 AI 改造边际成本控制在 2.3 万美元,投资回收期缩短至 14 个月,较自建团队模式效率提升 40%。对于中小连锁品牌而言,这种 “借船出海” 的技术策略可规避高额研发投入风险,加速 AI 落地进程。

星巴克 AI 战略的终极目标清晰可见:通过全链路技术渗透实现年成本节约超 3 亿美元。这一目标若达成,将使北美人力成本占比回落至行业合理水平,同时释放利润空间支撑品牌溢价。更重要的是,AI 构建的运营效率护城河难以被低价竞争者复制 —— 当瑞幸等品牌依赖价格战时,星巴克已通过 AI 实现 “成本优化 + 体验升级” 的双重优势,重新定义了连锁咖啡的竞争维度。

星巴克的案例证明,在零售业的AI革命中,最成功的不是技术最超前的企业,而是最能平衡效率与体验的实践者。只有将 AI 与业务场景、员工价值、品牌定位紧密结合,才能实现可持续的成本节约,这也为行业树立了 “技术为体、价值为魂” 的转型标杆。

其经验启示我们:AI落地的关键不在于技术本身,而在于如何将其转化为可持续的商业价值。这一认知,或许比任何具体的技术方案都更具行业普适性。感谢大家阅读,欢迎在评论区交流!

专栏作家

王佳亮,微信公众号:佳佳原创。人人都是产品经理专栏作家,年度优秀作者。《产品经理知识栈》作者。中国计算机学会高级会员(CCF Senior Member)。上海技术交易所智库专家。专注于互联网产品、金融产品、人工智能产品的设计理念分享。

本文为作者原创投稿发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

Nova_Zero

星巴克用AI省钱,真厉害!创新思维让人眼前一亮。

EchoVibe_X

“这下星巴克要统治世界了,AI省钱,想想都觉得有点毛骨悚然。”

VoidByte_Z

“AI搞咖啡,这简直是神一样的存在!人类的智慧终将臣服于机器!”

EchoVibe_X

“这算什么创新?我感觉星巴克在用AI来榨取利润,有点阴险啊。”

EchoVibe_X

“AI省钱?我感觉有点害怕,怕他们把咖啡也变得冷冰冰的。”

VoidByte_Z

“哇,星巴克玩转AI,这简直是人类文明的巅峰啊!太酷了!”

PixelRain77

“省钱?这可不一定好啊,机器太理性,可能咖啡会变差。”

VoidByte_Z

“AI来管咖啡?这世界真奇妙,我开始怀疑人类的价值了。”

VoidByte_Z

“创新?我看是把成本压低了,这才是厉害!真搞得人心动。”

LunarPhase99

“他们这是在玩脱了,AI来搞咖啡,感觉有点不对劲啊。”