面对跨界融合、技术驱动与用户体验的多重挑战,智能硬件产品经理不再只是“懂硬件”或“懂AI”,而是需要一套系统化的知识体系,支撑从战略规划到落地执行的全链路思维。本文将梳理智能硬件产品经理的核心认知框架,帮助你构建面向未来的产品能力图谱。

AI 智能硬件产品经理能力模型= 技术三角(算力 × 传感器 × 算法) × 商业铁三角(成本 × 供应链 × 用户预期) × 风险控制三原则(降级 × 合规 × 追溯)

这一能力模型贯穿产品全生命周期,入门者需围绕三大维度搭建知识框架,快速掌握从技术落地到商业变现的核心逻辑。

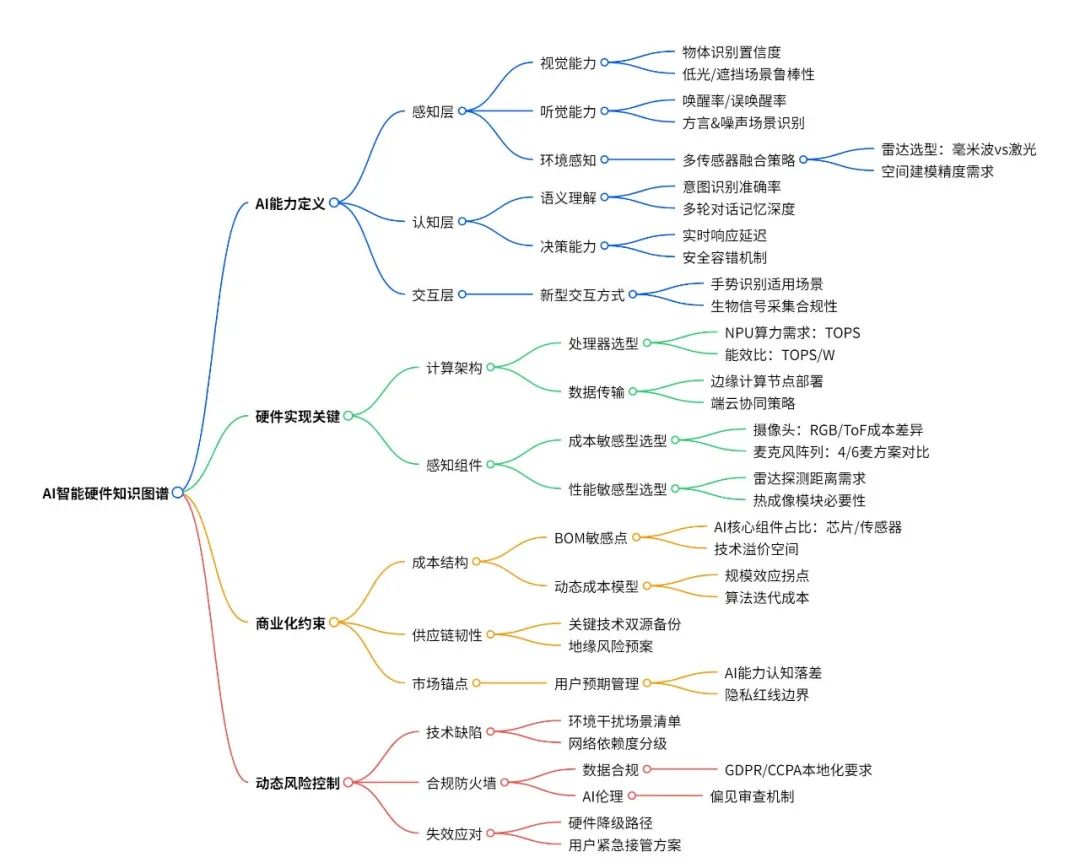

一、AI 能力定义层(产品功能根基)

AI 能力是智能硬件区别于传统设备的核心,也是用户感知 “智能” 的直接载体。这一层的知识直接决定产品能否精准满足用户需求。

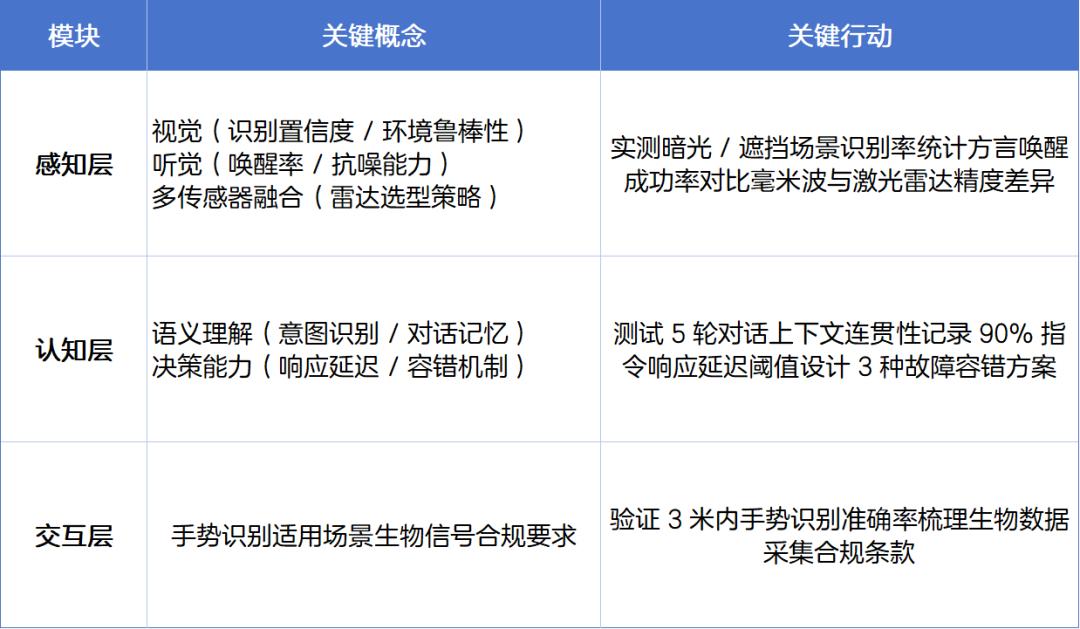

感知层如同设备的 “五官”,负责收集外界信息。视觉能力需达到行业基准:智能门锁人脸识别在逆光场景下准确率应≥95%,戴口罩时需保留 60% 以上识别率;听觉能力中,智能音箱唤醒率需≥99%(即每 100 次指令漏唤醒≤1 次),否则会引发用户频繁重复指令的挫败感。多传感器融合能弥补单一设备局限,如扫地机器人通过激光雷达(精度 ±2cm)与视觉传感器结合,可将地图绘制误差控制在 5% 以内。

认知层是设备的 “大脑”,语义理解需支持至少 5 轮对话记忆(行业平均水平),避免用户重复表述;决策响应延迟需根据场景定义阈值:语音助手≤500ms,自动驾驶辅助系统≤100ms,同时需设计三重容错机制(如指令二次确认、场景预判、人工接管)。

交互层需平衡创新与实用性:手势识别在 AR 眼镜场景中需支持5 米内操作(准确率≥90%),但在厨房场景中易受油烟干扰;生物信号采集(如心率、脑电)需通过ISO 27701 隐私认证,明确告知用户数据存储周期(通常≤90 天)。

📌学习重点:建立「性能指标←→用户体验」的对应关系(例:唤醒率 95%= 每 20 次指令漏 1 次,用户投诉率会上升 30%)

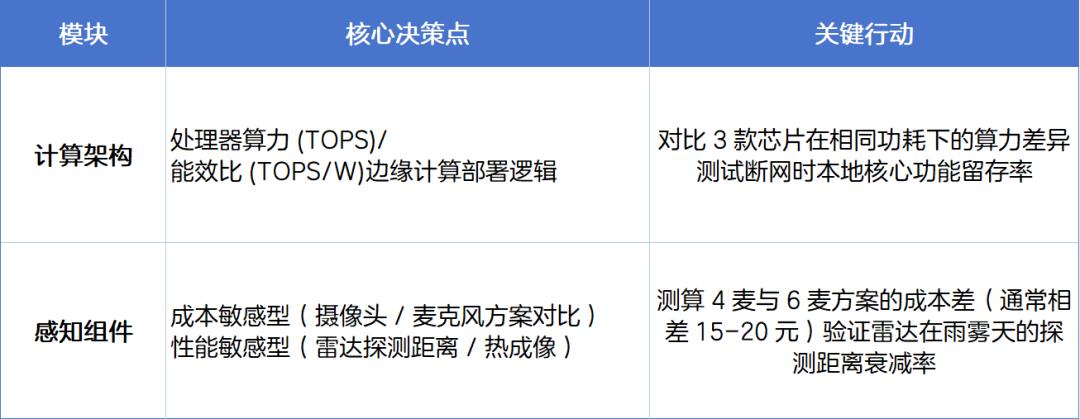

二、硬件实现层(技术落地支柱)

再出色的 AI 能力,也需依托硬件实现。这一层是产品从概念走向实物的关键,直接影响成本、续航与稳定性。

计算架构决定设备的“运算能力”与“能耗效率”。处理器算力需匹配场景:儿童故事机 1-2TOPS 即可满足需求,而自动驾驶域控制器需≥100TOPS;能效比(TOPS/W)直接影响续航 —— 智能手表需≥3TOPS/W 才能支持 7 天续航,低于 1.5TOPS/W 则可能每天都要充电。边缘计算需保证断网时核心功能可用(如智能摄像头本地存储≥24 小时录像)。

感知组件的选型需在成本与性能间找到平衡。成本敏感型产品如百元智能音箱,4 麦阵列(成本约 8 元)比 6 麦(约 15 元)更具性价比,且能满足家庭环境基本需求;性能敏感型产品如工业检测设备,雷达探测距离需≥50 米(误差≤3%),热成像分辨率需≥320×240 才能识别 0.5℃的温差。

📌学习重点:看懂硬件 BOM 表,理解TOPS/W(每瓦特算力)对产品续航的影响 —— 相同电池容量下,TOPS/W 每提升 0.5,续航可延长 15%-20%

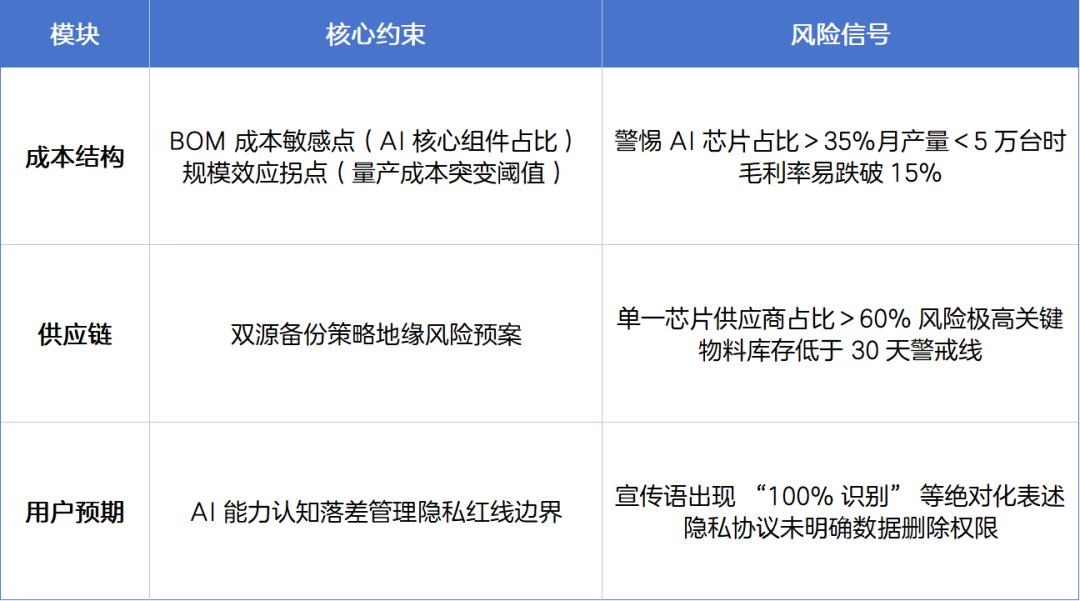

三、商业化层(产品存活法则)

产品能落地不等于能成功,商业化层决定其能否在市场中存活并盈利,是产品经理的核心职责之一。

成本结构是定价的基础,AI 核心组件(芯片 + 传感器)占 BOM 成本比例需控制在 30% 以内,超过 35% 会导致定价过高失去竞争力。规模效应在硬件领域尤为明显:当月产量从 1 万提升到 10 万台,单个产品的零部件采购成本可下降 30%(如摄像头模组批量采购价降幅达 25%-40%),因此需提前规划量产节点。此外,算法迭代需预留 15%-20%BOM 弹性空间(例:季度算法升级均耗 $0.8 / 台),以应对持续优化 AI 能力带来的成本波动。

供应链是产品稳定交付的保障,关键元器件(如主控芯片)必须实现双源备份—— 某品牌智能手表因独家芯片断供导致上市推迟 3 个月,直接损失 20% 市场份额。地缘政治风险需提前应对,如选用东南亚替代工厂(产能需达主厂的 50%)。

用户预期管理需避免 “技术语言→用户承诺” 的认知偏差:宣传 “唤醒率 99%” 需补充 “极端噪声环境下可能下降”,而非简单宣称 “一喊就应”。隐私红线不可触碰,如人脸数据需默认本地存储,云端存储需用户主动授权(且保留随时删除权)。

📌学习重点:建立成本动态模型(例:月产量<5 万时,每降本 (1 需优化3个组件;超10万后,单组件降本)0.5 即可显著提升毛利率)

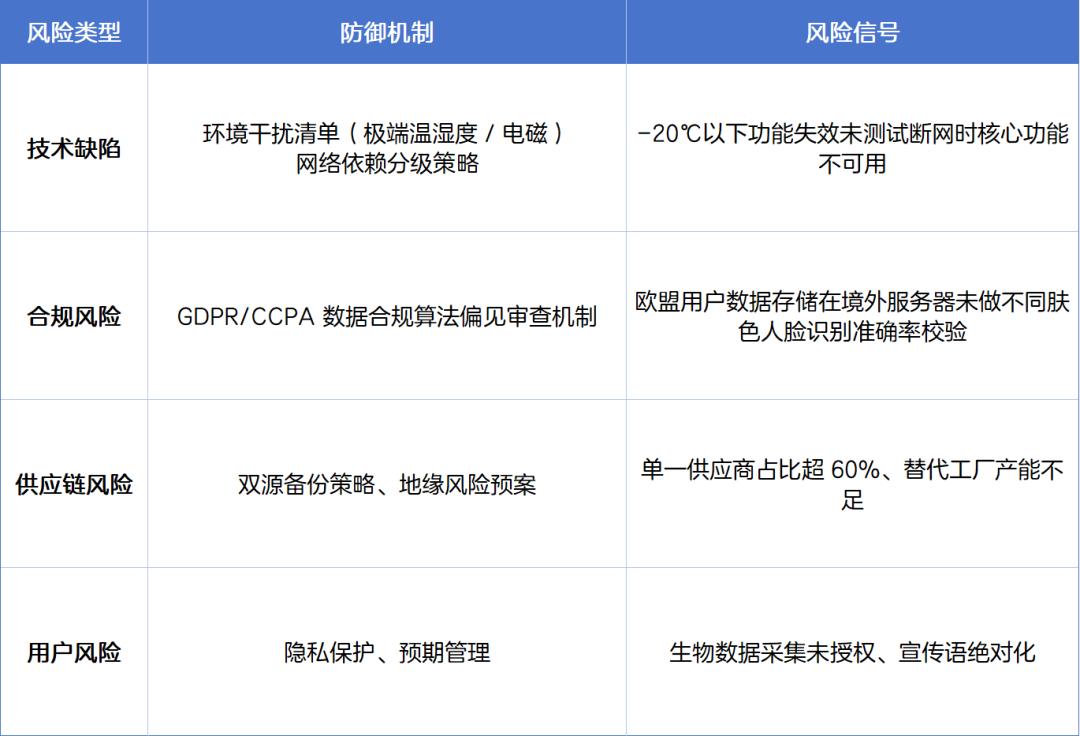

四、风险控制层(产品生命线)

智能硬件涉及技术复杂性与用户安全,风险控制贯穿全生命周期,任何疏漏都可能导致产品失败。

技术缺陷需通过极端场景测试覆盖:户外设备需通过 – 40℃至 70℃温度测试(每 10℃温差测试 24 小时),电磁干扰测试需模拟 30 米内变电站、基站环境。网络依赖需分级设计:弱网时保留 80% 核心功能(如智能音箱断网可播放本地音乐),断网时至少保留 50% 基础功能。

合规风险防控需前置:GDPR 要求欧盟用户数据本地化存储(服务器需在欧盟境内),算法偏见审查需保证不同人群识别准确率差异≤5%(如男女识别准确率差超过 8% 需优化)。

供应链风险需建立双源备份机制,关键芯片的备选供应商产能需达到主供应商的 50% 以上,以应对地缘政治或自然灾害导致的断供风险。

用户风险方面,隐私保护需明确生物数据(人脸、心率)的采集授权方式,存储周期不得超过 90 天;预期管理要避免使用 “100% 识别” 等绝对化宣传语,降低用户认知落差。

📌学习重点:制作合规检查清单,首阶段聚焦以下 TOP 10 必查项:

- 用户隐私数据存储位置合规校验

- 核心元件双渠道采购验证(备选≥主供50%)

- 极端温湿度功能测试(按销售地气候定制范围)

- 断网场景核心功能留存率≥50%

- 生物特征采集明确授权记录

- 算法公平性审查(差异≤5%)

- 关键物料库存≥30天

- 禁用绝对化宣传表述

- 紧急接管响应延迟≤行业安全阈值

- 用户数据删除权保障

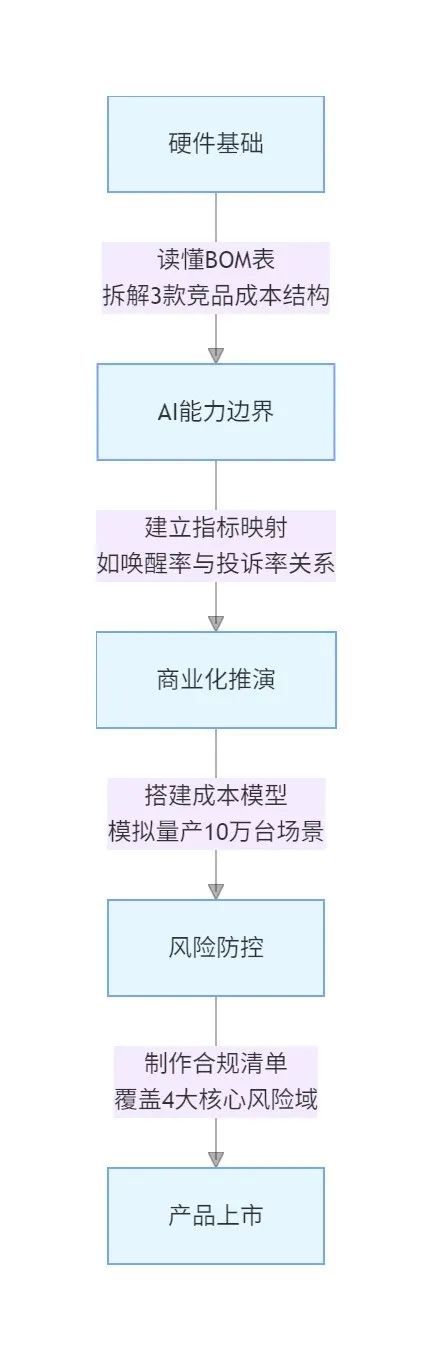

新人学习路线图

知识体系三大锚点详解

技术三角

算力(TOPS)决定处理速度,传感器精度(如雷达 ±2cm)决定输入质量,算法则决定数据转化效率。三者需匹配:1TOPS 算力搭配精度 10cm 的传感器会造成资源浪费,反之则算法难以发挥作用。

商业铁三角

成本控制决定定价竞争力(毛利率需≥20% 才能覆盖营销成本),供应链韧性决定交付稳定性(双源供应商可降低 30% 断供风险),用户预期管理决定口碑(认知落差每缩小 10%,复购率可提升 8%)。

风险控制三原则

降级方案需保证故障时可用(基础功能留存率≥50%),合规前置可降低 60% 法律风险(法务介入越早,整改成本越低),失效可追溯需实现每一次故障都能定位到具体模块(便于迭代优化)。

下一步行动:

- 从硬件术语入手:精读1份主流AI芯片参数表(重点看TOPS/W,对比高通QCS610与联发科MTK8167的能效比差异)

- 建立成本敏感度:用Excel模拟BOM成本变动(假设芯片涨价20%,需通过摄像头降本15元、麦克风降本5元维持定价)

- 制作风险检查卡:依据TOP10必查项,对现有产品进行首轮风险筛查

结语

掌握AI智能硬件产品所需的知识体系,本质上是理解技术可行性、商业合理性与风险可控性的动态平衡。从算力选型到成本控制,从传感器精度到用户预期管理,每个环节都需扎实的基础认知与务实决策。

建议从 硬件参数解读(如TOPS/W) 和 BOM表分析 入手,逐步拓展至AI能力边界定义与风险防控设计。持续迭代认知,方能打造真正可持续的智能产品。

本文由 @硬核PM 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务