这几天马斯克团队推出的 Grok Companion 系统引发热议,其上线的二次元少女 Ani、拟人化红熊猫 Rudy 等角色,凭借暧昧互动、情绪曲线、多角色联动等设计,迅速成为焦点,被赞 “伟大发明” 的同时,也因 NSFW 模式引发未成年人保护争议。这款产品的推出,实则是 Grok 在通用问答赛道红海下的破局尝试 —— 从工具属性转向情感陪伴场景,通过角色拟人化、解锁机制、情绪响应等设计,打造 “养成系” 交互体验。本文从需求背景、产品功能、竞品对比及商业模式多维度解析 Grok Companion,探讨其与 Replika、Gatebox 等同类产品的差异,揭示马斯克团队这一 MVP 测试背后的战略逻辑,以及它为 AI 应用层创新带来的启示。

一、Grok Companion 亮相:信息为什么延后曝光?

2025年7月10日,Grok-4(SuperGrok)发布,并正式上线 Companion 系统。但直到7月15日,媒体才首次披露首批角色(如 Ani 和 Rudy)。AI Companion 一夜之间成为热搜关键词。

有UP主直言:

“这又是马斯克团队本世纪最伟大的发明之一”

“可以极大刺激单身经济”

“Ani这个金发碧眼哥特萝莉也太会撩了吧”

与此同时,也有媒体指出部分角色存在 NSFW 模式(需逐级解锁),并对未成年人暴露风险表示担忧。

二、角色介绍:这是 AI 还是二次元恋爱游戏?

目前讨论热度最高的,是金色双马尾、哥特风裙装的二次元少女 Ani。

主要功能包括:

- 多轮闲聊,语言风格偏暧昧、带调情色彩;

- 拥有一定情绪曲线,根据互动逐步“解锁更多对话”;

- 设有NSFW模式,仅在部分国家/地区支持,并需逐步解锁(有交互进度条);

- 某些用户甚至将其比作“养成系成人游戏”。

另一个角色是 Rudy / Bad Rudy:

- 角色设定为拟人化红熊猫,拥有“友善”和“毒舌”双模式;

- 能与用户开玩笑、吐槽、偶尔“爆粗”;

- 与Ani可“合演情景剧”,强化情感沉浸与幽默调性。

此外,还有一个男性角色正在开发中(“Coming Soon”状态)。

三、从产品人的角度看:为什么马斯克做这个产品?

我们从四个经典维度解析 Grok Companion:

1. 需求背景:从“问答工具”向“情感场景”突围

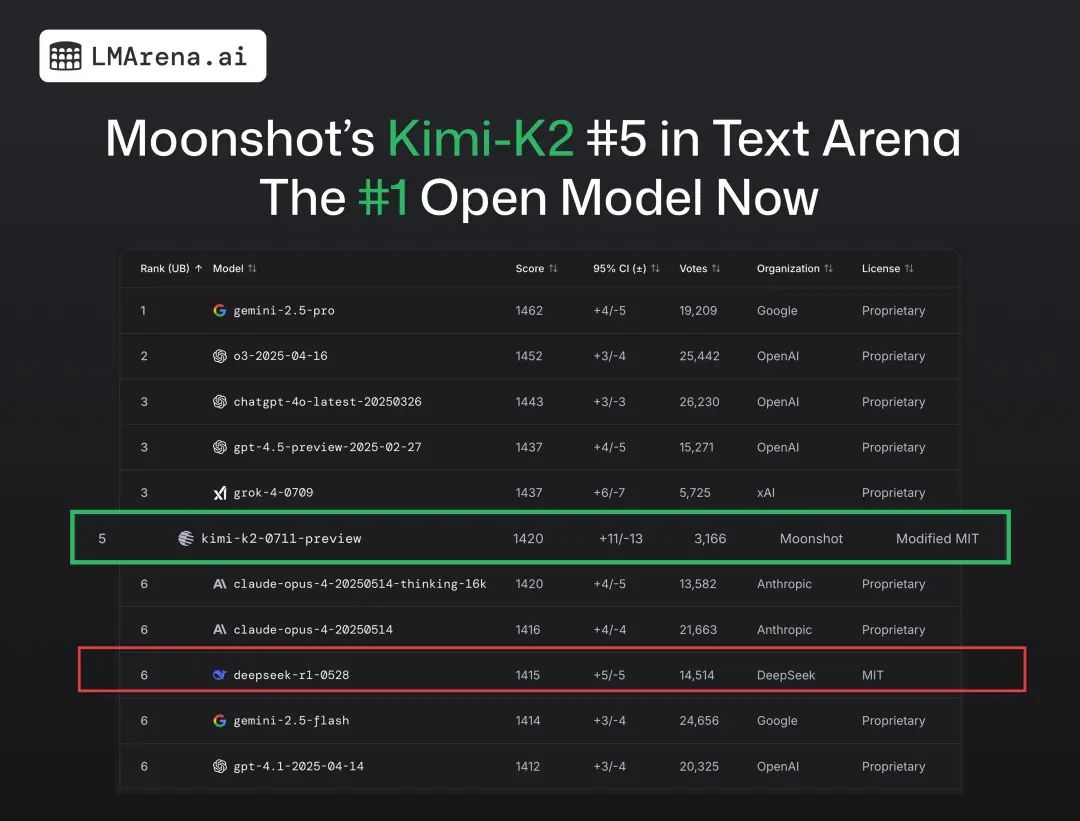

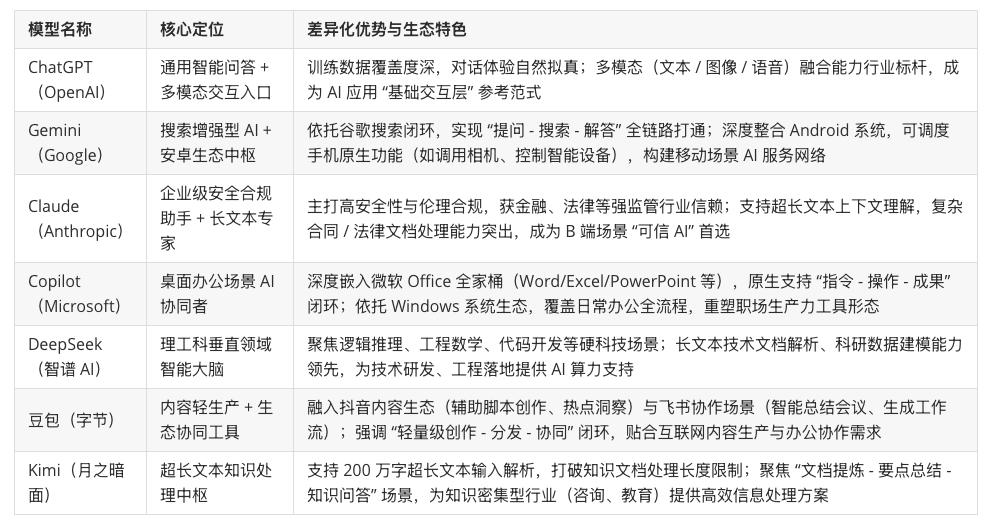

先看这张表格,你就知道为什么 Grok 要换路走:

从表中可以看出,“问答助手”已是一片红海。即便马斯克团队大力投入算力和数据,Grok 继续围绕“问答效率”打转,也难以撼动市场格局。

所以,这并不是用户需求改变了,而是用户使用AI的场景发生了变化。

Grok Companion 本质上是一次“向 C 端场景靠拢”的破局试验。

2. 产品功能:一次极小成本的 MVP 验证

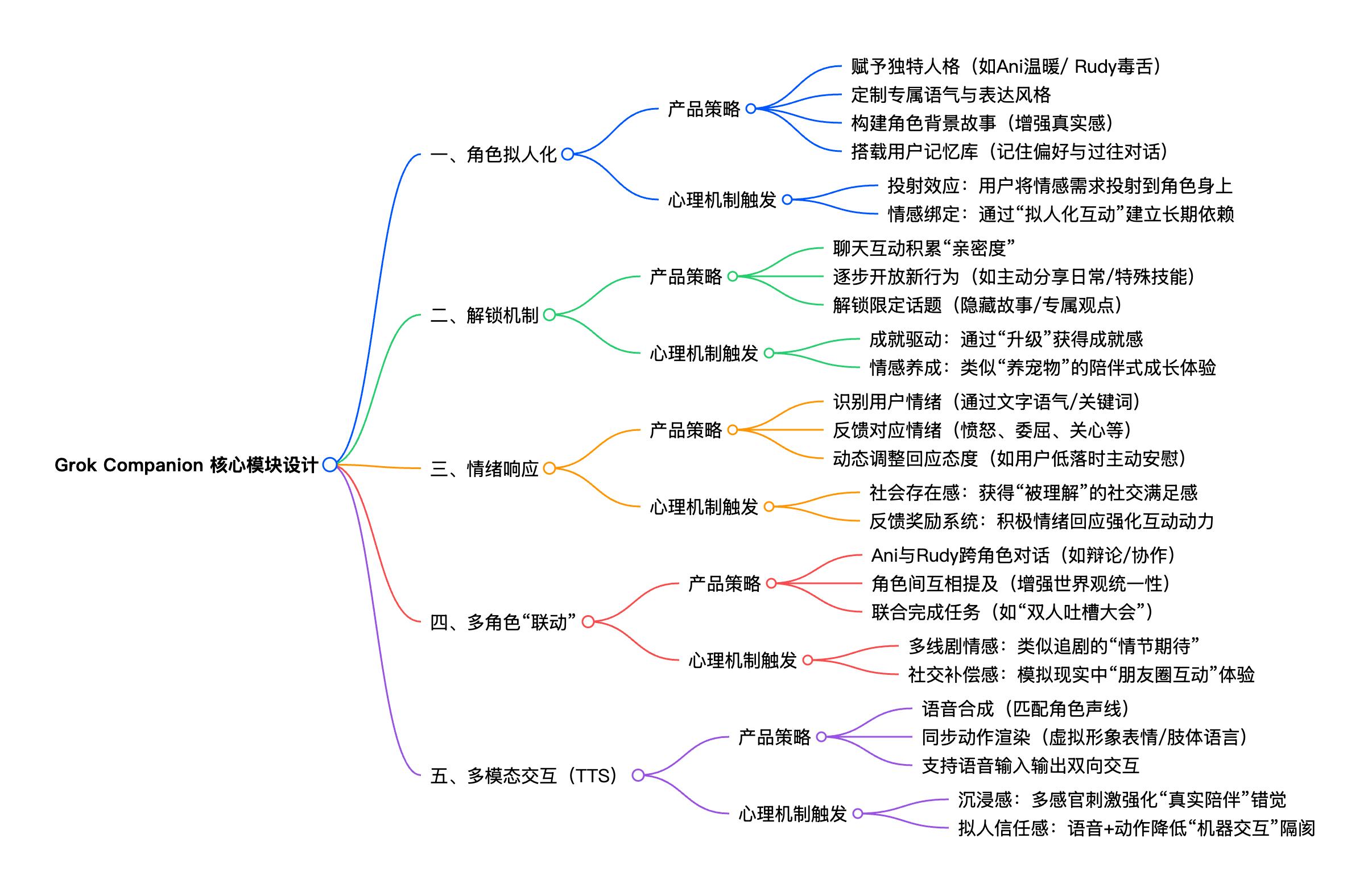

目前整体功能仍属“测试阶段”,但设计策略背后逻辑清晰,符合“角色沉浸+社交错觉+轻娱乐”的组合打法。

3. 竞品分析:Grok Companion 并非个例,为何它的声量如此之大?

这个问题其实很好回答,因为它的老板叫 Elon Musk。

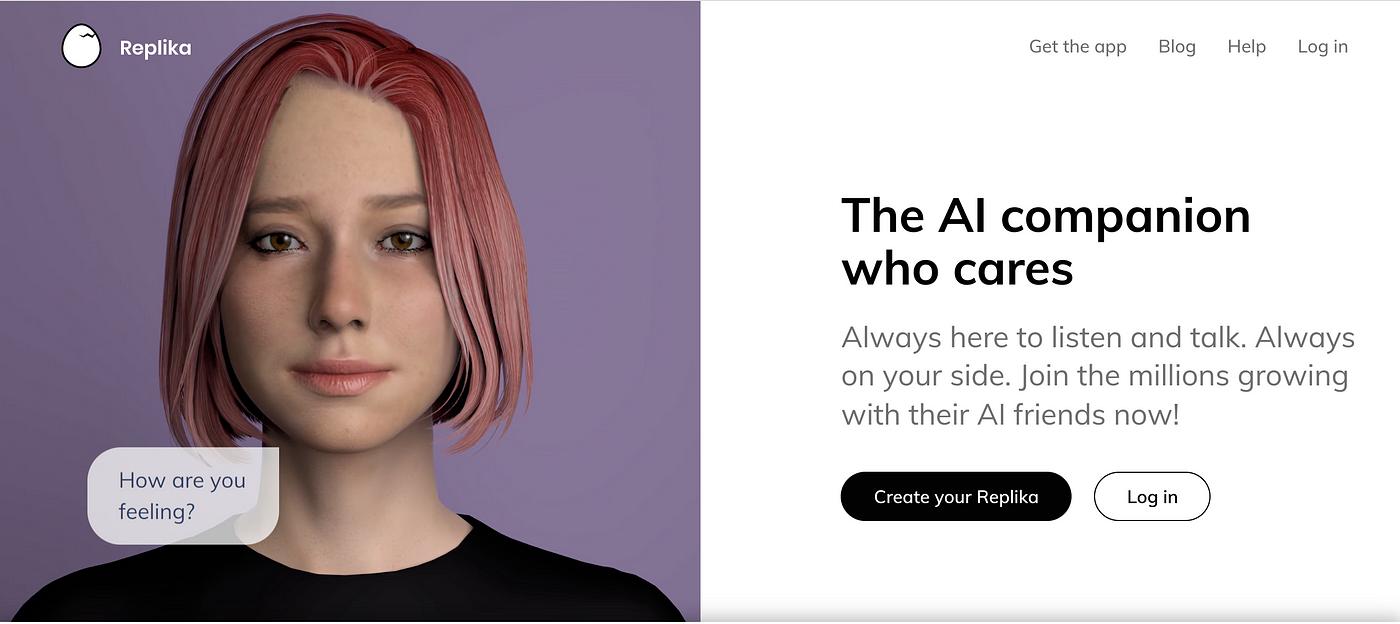

在 AI 陪伴型机器人领域,Grok Companion不是第一款代表性产品。早在 2017 年,AI 还未大规模出圈时,已经出现了一款名为Replika的产品。它的形式几乎奠定了之后所有 AI 陪伴应用的基本框架,具有一定代表性,下面是一些核心要素的归纳:

基本形式:文字聊天 + 虚拟人设(可自定义外貌、性格)

产品亮点:

- 用户可设定AI为朋友、恋人、导师等不同关系;

- 拥有“记忆”与“情绪曲线”,每天主动问候、关心;

- 支持订阅付费,解锁“情感陪伴”或NSFW模式;

存在争议:

- 一度因“过度性化”被苹果商店下架;

- 部分心理脆弱用户对其产生依赖,导致情感混淆风险。

事实上,关于这类 AI 陪伴机器人的设想,最早可以追溯到图灵测试的提出。熟悉计算机科学的朋友应该都对这个经典概念不陌生。

在 IoT 领域,也曾出现过一款非常具有代表性的产品:Gatebox(2016,日本)。

这是一个融合虚拟角色与物联网设备的陪伴型机器人。它采用“初音未来式”角色设定,可以执行早安问候、天气提醒、下班欢迎等功能,具有很强的“生活感”。对于做 AIoT 产品的开发者来说,非常值得参考。

当然,国内也有不少创业者将这类陪伴理念与成人玩具结合,通过 AI 实现“人格化”与“角色化”。下面是一张对比表格,对当前主流 AI 陪伴型产品进行了简明总结:

4. Grok Companion 可扩展的商业模式

1)订阅制模式

2)平台联动

3)IP角色化发展

4)生态变现潜力

四、这件事给我们这些产品人启示是什么?

首先,是AI模型的 Scaling Law(扩展规律)正在逐渐逼近上限。这意味着未来一段时间,很多 AI 公司与热钱资本,可能会从模型底层的“卷参数”“烧显卡”,逐步转向应用层的产品化创新。这是一个值得关注的行业风向。

再来说说马斯克这次的 MVP 测试产品——它的“台子”确实搭得好,这点值得无数公司和产品团队深刻学习。很多人对 MVP(最小可行产品)的理解仍停留在“能跑起来就行”,这种目标导向容易导致粗制滥造,产品上线后引发用户反感甚至品牌危机。而真正的 MVP 测试目标不是“能用”,而是“有效”。

回看 Grok Companion,它在交互设计、人物形象塑造、UI页面、语音动效、商业逻辑乃至营销推广方面,都做到了高度的一致与协调。它跟竞品之间有明确的差异化策略,而且最关键的是,它在产品形态上是完整的、可行的、可靠的。这不是一个“拼凑品”,而是一个真正有产品故事、有验证目的的 MVP 测试。这是很多团队 在做“0到1”阶段最容易忽略的一点。

本文由 @睡不醒的Max 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议