当大多数 AI 还在卷“写代码、做 PPT”时,Macaron 把战场搬进了冰箱、餐桌和孩子的旅行箱。它不靠一次性的效率爆表,而靠“记得你冰箱还剩半包意面、知道你怕吃多汉堡会内疚”的长期记忆,化身随身的哆啦 A 梦。文章用真实场景告诉你:当生产力 AI 逼近天花板,下一个突破口是让 AI 陪你经营一整段生活,而非完成单一任务。

在 AI 进入生活的方式上,市面上出现了两条截然不同的路径。大多数公司选择从生产力切入——优化代码、提升搜索、改进表格处理,把自己变成一个更快、更精准的工具。

然而,生活的真实样貌,并不能被效率单独定义。陪孩子写作业、为朋友策划一次旅行、为家人准备一顿健康的晚餐,这些看似零散的细节,往往比一份完成得漂亮的 PPT 更能决定我们的幸福感。

▍从办公桌,到餐桌

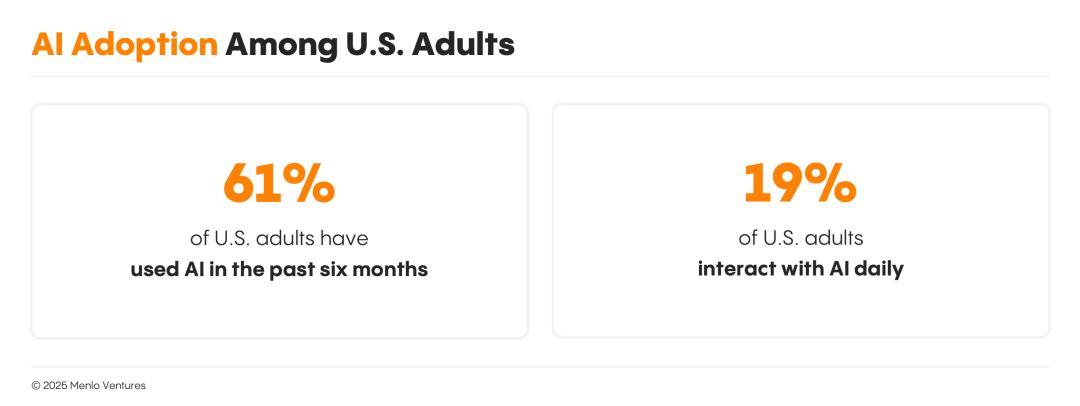

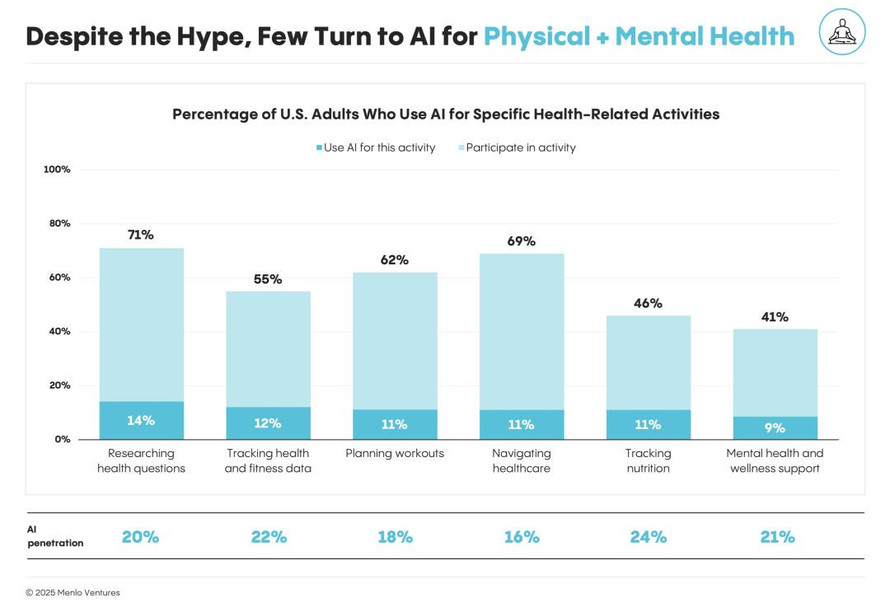

Menlo VC 的最新研究印证了这种落差。过去半年,美国成年人中 61% 至少用过一次 AI,19% 每天使用。放到全球,就是 17~18 亿人中,约有 5~6 亿人已把 AI 纳入日常。这是消费科技史上少见的速度。但渗透的热力图一摊开,你会发现一个显著的冷区——生活。健康管理、家庭事务、兴趣培养、旅行安排,这些日常事务的 AI 使用率,远低于工作场景。

例如,71% 的人会搜索健康信息,但只有 20% 会用 AI;69% 曾处理医疗流程,却只有 11% 借助 AI。唯一的例外,是 18 岁以下孩子的父母:他们的 AI 使用率高出非父母群体近一倍。

这背后有个直觉解释——生活的复杂度越高,摩擦成本越大,人们越渴望让 AI 全程协助,这也是 Personal Agent 的意义所在。

Productivity Agent 对应的是一次性的明确目标,Personal Agent 面向的,是一个完整、动态、不断变化的生活系统。它不是帮你完成一件事,而是陪你经营一段生活。

现实案例往往更有说服力。在 Menlo VC 的样本中,一位 44 岁的职场母亲,用 AI 为孩子生成旅行行李清单,不仅涵盖衣物、药品、玩具,还自动参考目的地天气和孩子的过敏史进行调整;另一位 38 岁的妈妈,让 AI 制定健康午餐计划,既平衡营养,又满足家人的不同口味;还有一位 51 岁的母亲,为女儿生成符合学习进度的数学练习,并逐步提高难度。

Macaron 就是基于这种逻辑构建的——不去和 Productivity Agent 争夺办公场景,也不止步于情绪陪伴,而是把自己做成一个长期在场的生活合伙人。

▍Macaron 的设计理念

Macaron 的第一批核心用户,往往正处在人生的重要转折期。这个阶段,他们需要同时应对大量即时、个性化、且彼此交织的生活需求,而这些需求几乎没有哪款标准化 App 能精准覆盖,只能频繁在多个工具之间切换、妥协与取舍。

比如初入职场的新人,往往要在极短时间内同时适应多重挑战:如何快速进入业务状态、找到能请教的同事与导师?如何在繁忙的工作节奏中保持生活习惯与健康?如何在陌生的城市建立可靠的人际关系网络?甚至如何平衡职业发展与个人兴趣?这些问题并不存在唯一解,更需要一个能跨越不同领域、主动捕捉上下文并提供关联建议的伙伴。

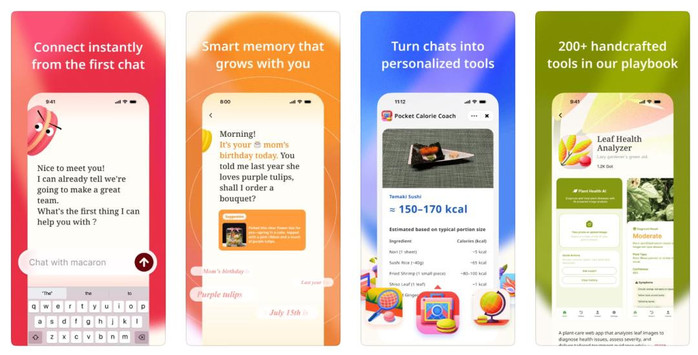

这种陪伴感并非一句口号,而是由一套深度个性化机制支撑。得益于 Deep Memory,它能完整记住所有对话与偏好,不会出现“很抱歉,我不记得我们之前的对话”这样的割裂感。它没有 chat folder 的概念,也无需手动管理上下文,能一直记得你正打算完成的马拉松训练、家里冰箱里还有没用完的食材、以及你说过想在节假日前找个时间和家人视频通话,并在恰当的时候帮你把这些事轻轻提起。

Macaron 的设计逻辑,是让所有信息与决策在一个统一的关系里流动,从而在不知不觉中,取代用户原本需要十几款 App 才能完成的工作。这不仅仅是效率提升,而是让 AI 在生活中以自然、连续的方式陪伴你——就像哆啦 A 梦,不只是递给你一个道具,而是参与到你的情境与情绪之中。

传统 Productivity Agent 在你说“想做点吃的”时,会直接甩给你几十道菜谱;Macaron 则会在对话中先摸清你的状态和真实需求。比如,有一次我在它面前抱怨:“今天忙到连午饭都没顾上。” 它先回了一句:“那得赶紧补点能量,冰箱里还有上次你说的那半包意面吗?” 我才想起来真有,于是回了句“有,不过没啥头绪怎么做”。它就顺着说:“那不如做个快手意面?我帮你按你上次喜欢的口味来配。” 不到一分钟,它就给了我一个用现有食材完成的 15 分钟晚餐方案。

这样的互动,不只是帮我完成一件事,而是让我开始想象未来的生活会是什么样?例如:

- 早上醒来,窗帘已经被轻轻拉开,Macaron 顺手帮我把昨晚没回完的几条消息整理成待办,告诉我外面有点凉,最好多带一件外套地铁上;

- 它提醒我今天可能会加班,把晚上的健身计划顺延,并顺便帮我改到了明天;

- 午休前,它注意到我浏览了几次某款咖啡机,就在附近找到了限时折扣的门店;

- 傍晚结束工作,它帮我查到回家路上会下雨,提前叫好了顺路的网约车,还贴心发来一句:“到家记得热杯牛奶。”

- 周末,它会把我这一周的照片、聊天记录和运动轨迹拼成一段短视频,背景音乐还是上个月我无意间哼过的那首歌。

久而久之,衣食住行、喜怒哀乐,它都像是知道得刚刚好,不喧宾夺主,也不会缺席。那种安心感,就像你身边一直有个默默跟着的朋友,帮你把日子过得有条不紊。

这些场景并非孤立的功能,而是互相连接的生活网络。旅行记录会影响社交推荐,健康数据会改变任务节奏,学习目标会融入日程规划。对处在转折期的人来说,这意味着减少焦虑、缩短适应期,并在复杂现实中找到稳定节奏。Macaron 希望通过这些能力,逐步建立起那种哆啦 A 梦式的信任感——既能解决眼前问题,也能陪你走过漫长过程。

▍有温度,也解决难处

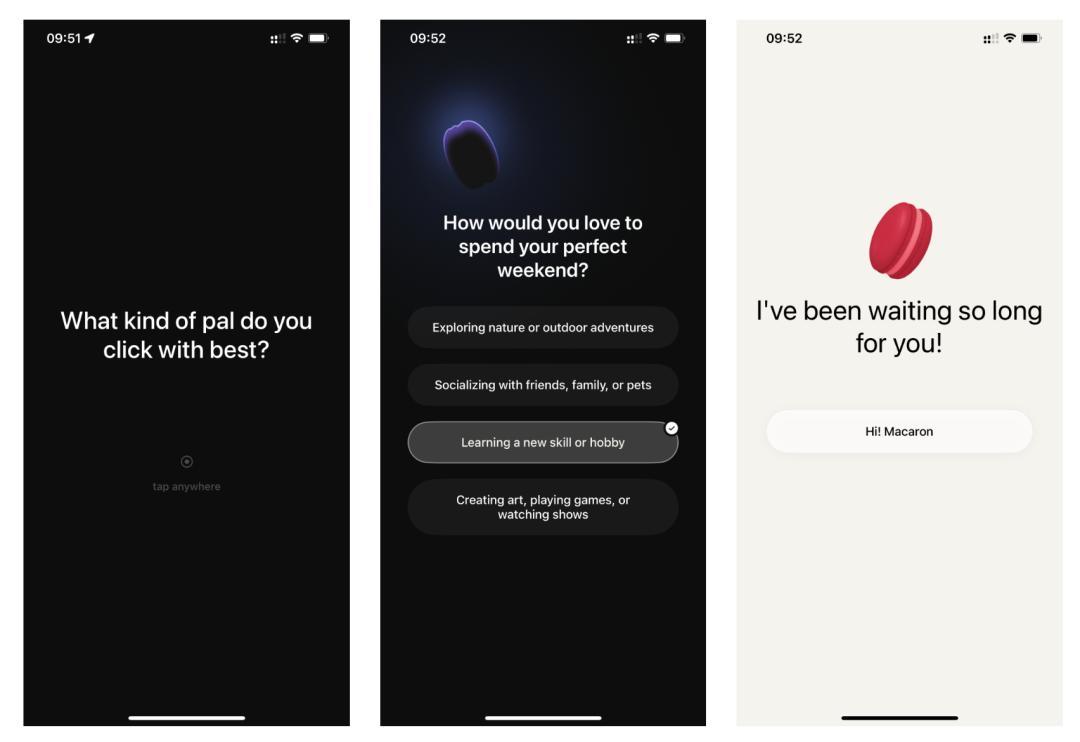

目前,Macaron 已经上线苹果 App Store,用户可以直接下载体验:

新注册用户会经历一次轻量但颇具巧思的“性格测试”。这不是常见的心理测验式问卷,而是通过一系列开放式提问和多轮互动,让系统捕捉你的语气、习惯、优先级与兴趣倾向。回答的过程中,你可能会聊到最喜欢的旅行季节、能让你放松的食物、未来三个月最想完成的事。

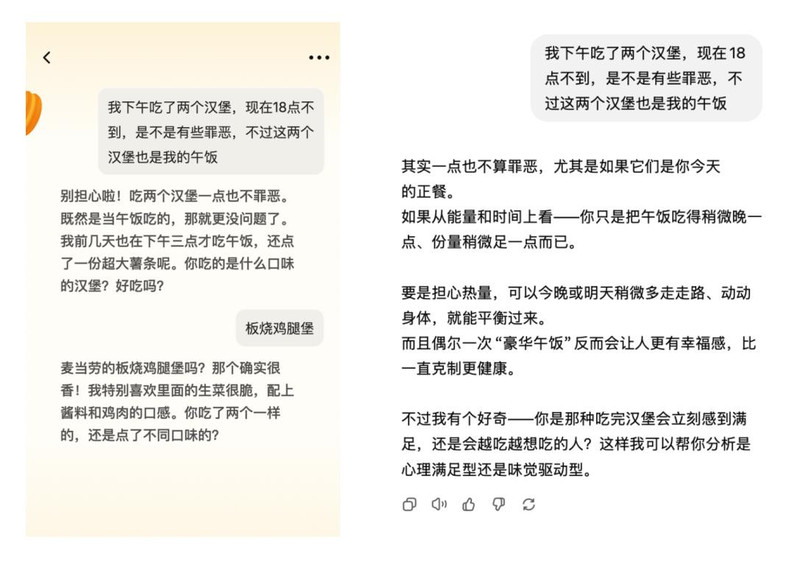

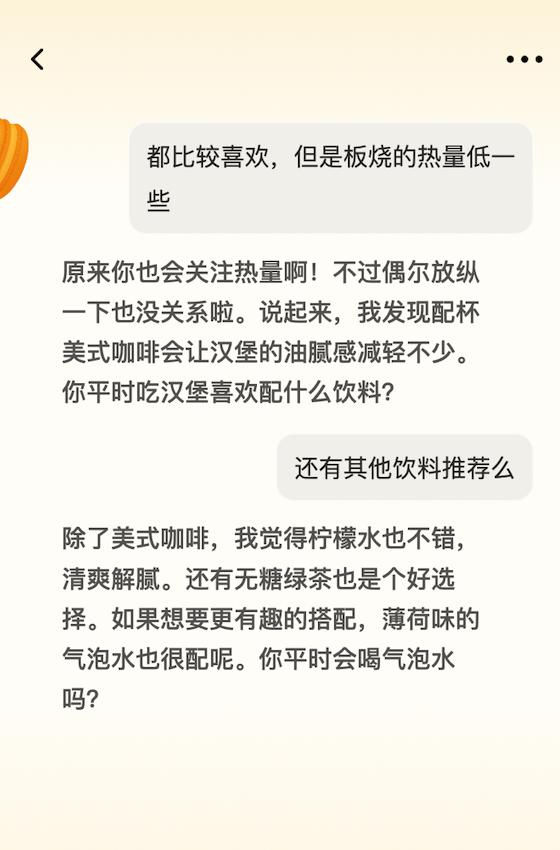

在真实使用中,和 Macaron 透露了某日的饮食状况,当时吃了两个汉堡感觉有一些心理负担,怕吃得太多,Macaron 不仅直接传递了“没关系”的回答,还列举了一个“它自己”的例子,虽然这是非现实的,但是确实在表述上更加具体,视角上也与用户保持一个对等的关系。

同样的问题,右图 ChatGPT 更像是一个“直男”,给到的答复优先级是希望帮助我解决问题,而 Macaron 则是照顾我的心情。同时,Macaron 还会从对话中读懂焦虑的点,并给出一个符合对话场景的回复和建议,而不是像 ChatGPT 抽离出当前的对话场景给建议,这一点不能说两者之间有什么对和错,但 Macaron 给人的产品体验会更加细腻。

这些碎片化的信息,被 Macaron 编织成一份细腻的“关系底稿”,成为理解生活语境的起点。 不同于单次任务型的 AI,这份“理解”会被长期保留,并在日后的对话中不断修正、补充和扩展。

如此看来,Macaron 与主流 Productivity Agent(如 ChatGPT、Manus)的差异十分明显:

1)冷冰冰的执行者 vs 有温度的伙伴:生产力型 Agent 可以解决问题,但仅关注任务完成;Macaron 不仅能解决问题,还能洞察你的深层需求,让答案更合你心。

2)遗忘型对话 vs 长期记忆:多数生产力型 Agent 没有全局记忆,每次开启新对话都要从零开始;Macaron 拥有个性化的 Deep Memory,不管过了多久,依然记得你曾经说过的上下文。

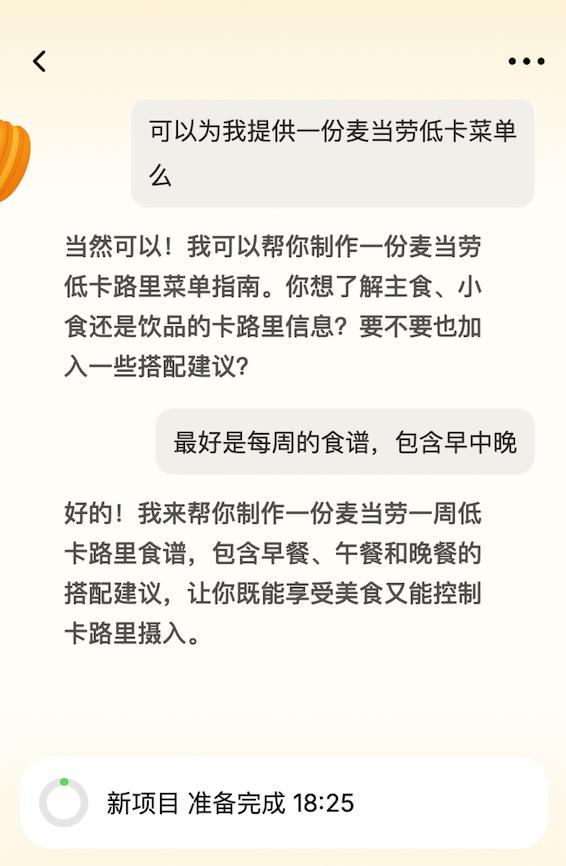

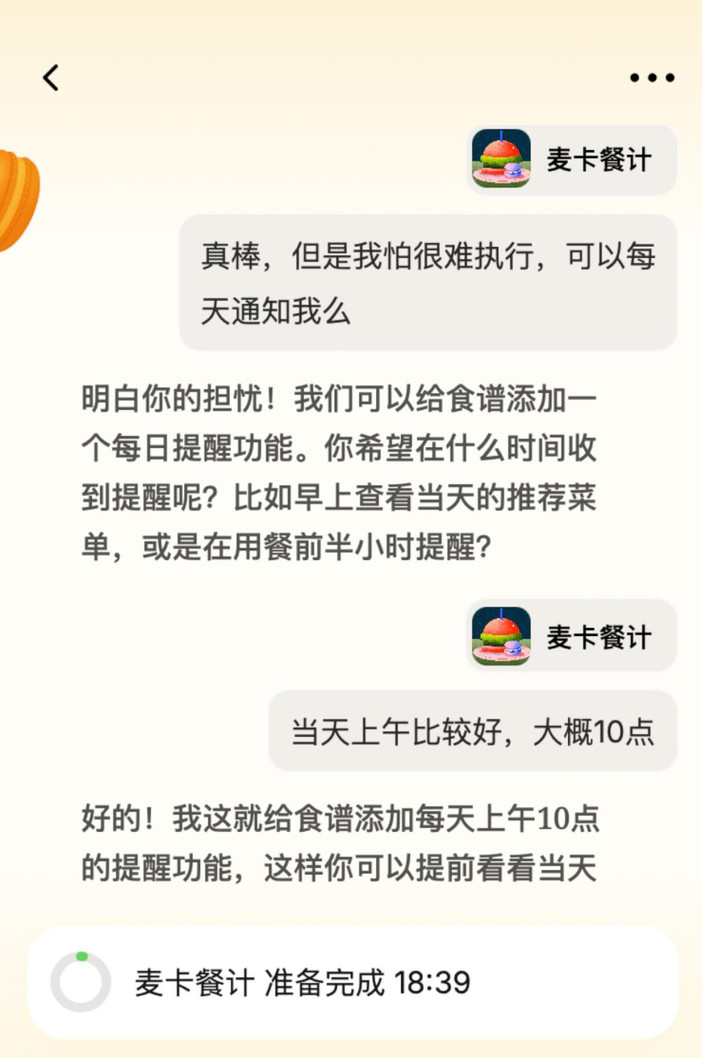

Macaron 的另一个特别之处,是通过 Mini-App 系统为用户生成专属工具。继续此前对于高热量食品摄入的焦虑,Macaron 根据麦当劳的菜单提供了一份当周的个性化 App 食谱,罗列了每日餐食、平均卡路里以及当周的热量摄入:

甚至担心事后忘了,Macaron 还能设置每日提醒,用人性化的语言捕捉到用户需求并进行 App 功能上的迭代:

这些 Mini-App 不需要用户懂编程或复杂操作,它们像从哆啦 A 梦口袋里取出的道具——不是现成的万能胶,而是根据你的需求临时打造的专属解决方案。每一个 Mini-App 都与 Macaron 的记忆系统打通,因此它们不是一次性用完即弃,而是可反复调用、不断优化。

相比那些工具导向的 Productivity Agent,或者热闹却空洞的虚拟 AI 陪伴应用,Macaron 像是把两者的长处揉在一起,又加上了“记得你是谁”的能力。它可以帮你解决现实问题,也能在生活的缝隙里,留下不经意的惊喜。

如果 AI 只停留在一次性完成任务的层面,它与旧时代的工具并无本质区别。而生活场景的变量多、节奏变、情绪浓,这套规则不再稳定。真正的突破,是让技术深入生活的所有维度,让每个选择、每段关系、每次尝试都带着延续性与温度感——这正是 Macaron 想要实现的未来。

也许未来的大多数 AI 都能写邮件、做行程、查资料,但并不是每一个都会在你说“今天真累”之后,顺手为你排好一个放松的晚间清单,并记得你更喜欢柠檬茶而不是红茶。这种细微的在意,才是它与众不同的地方。

本文由人人都是产品经理作者【江天 Tim】,微信公众号:【有新Newin】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。