“用人单位取消已经发放的offer,需要承担什么责任?” “用人单位能否以劳动者绩效未达标为由解除劳动合同?”

知识库,是解决垂直专业领域知识问答的利器! 搭建优质知识库,必须要“喂”给它“好东西”——而找好东西,需要依靠你的行业经验。 想要随时随地收集“好东西”,找到一个趁手的好工具就足够了。

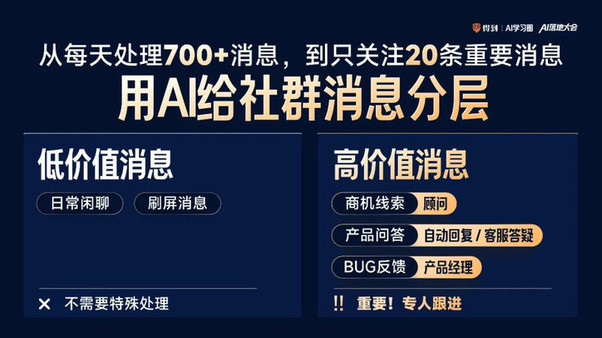

桑化科:如何用AI自动给消息分类,提高运营效率?

产品问答类的消息,让AI调用知识库,自动回答。 Bug反馈类的消息,让AI追问完整具体的Bug情况,再推给产品经理,看是否需要排查问题或对产品进行改进。 最重要的商机线索,让AI第一时间和用户确认更多需求细节,铺垫下一步人工跟进落单。比如识别出客户有购买意向后,AI会主动追问一句:“您方便提供一下联系方式吗?我们的课程顾问会尽快联系您,为您提供一对一的详细介绍。” 你看,这个AI就不是在简单的搬运信息了,而是具备了初级的销售意识!

内容同学被一句“出个爆款选题吧”击中; 数据同学接到“这个图明天要汇报”的突袭; 运营同学收到“要做用户增长,先搞个方案出来”的交付……

信息类任务:交给AI生成第一版内容; 判断类任务:让AI辅助分析,提前发现问题; 决策类任务:由我来整合信息,拍板定调。

VoidRunner_Z

AI落地真好,实用案例让人眼前一亮!

LunarEcho_1999

太棒了,AI终于开始展现它真正的力量!

PixelZenith

我猜AI会把我们都玩死

MysticByte_22

这太酷了,感觉自己要进化了

PixelZenith

如果AI能把我的袜子叠好,我就要烧了

LunarEcho_1999

AI的出现,感觉世界都变了样

MysticByte_22

这简直是人类智力的一次升级

NovaStream77

我有点害怕,但也忍不住好奇

MysticByte_22

AI的落地,就像是突然闯入现实的梦境

NovaStream77

未来已来,感觉有点眩晕