越来越多的大模型涌入我们的生活,但我们大多数人对AI的使用,仍然停留在“用完就丢”的工具逻辑

目前大模型产品最常见的使用场景:

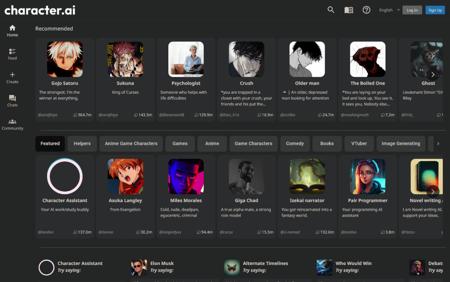

情感陪伴:把 AI 当作朋友或疗愈师,与它畅谈心事、倾诉烦恼

创作写作:AI 写作已成为内容创作者的新宠

角色扮演:它可以是健身教练、心理咨询师;也可是占卜师、理想男友

个人IP打造:一键出爆款人设、定位文案...

这些场景确实都很有价值,但它们目前都显得碎片化、浅层化—— 我们把AI当成的是“点状工具”,而不是“系统能力”

尽管AI功能强大

在使用过程中存在的现状

首先是工具思维的桎梏。

很多人把 ChatGPT 当成了问答机器,只是一味地下指令、拿结果,而忽略了对话背后的协作潜力

我们在和 AI 大模型交互的过程中,常常的指令就是“帮我写一份报告”,但是你在和同事/下属交流的时候,你都会多说几句背景,报告的受众、用途和目的,也可能是你的同事会反问,而模型暂时做不到

善于把 AI 当作合作者的人,他们会采用多轮互动的方式,交代自己的目的,而不是在回答不理想的时候就放弃它

不当期望与依赖也是值得注意的问题。

一方面,有人过度相信 AI 输出的内容,忘记了它可能产生幻觉(所谓“瞎编”)。当 ChatGPT 口若悬河地回答时,用户往往倾向于高估其正确性,可能不会去核实引用的真假

另一方面,也有人走向另一个极端:把思考外包给 AI 。例如让 AI 直接总结书中观点,自己不再费心阅读,这看似提高效率,实际却削弱了自身的认知锻炼,久而久之思考的肌肉可能退化

如何掌握“度”的平衡:既享受 AI 提供的便捷,又不放弃人类应有的主动思考,这才是我们需直面的课题

从心理咨询或疗愈角度来说,让 AI 当知心伙伴听起来美好,但有些用户内心介意“它毕竟不是真人”,尤其害怕它会泄漏你的隐私,也可能觉得它是理性的机器,难以做到共情...当然,AI 的共情和道德判断能力仍有限,严重情况下可能会耽误你的治疗,因此我们需要保持判断力,及时就医

真正的问题不是“AI能做什么”

而是“和 AI 建立什么关系”

合作关系:打造你的 AI 拍档

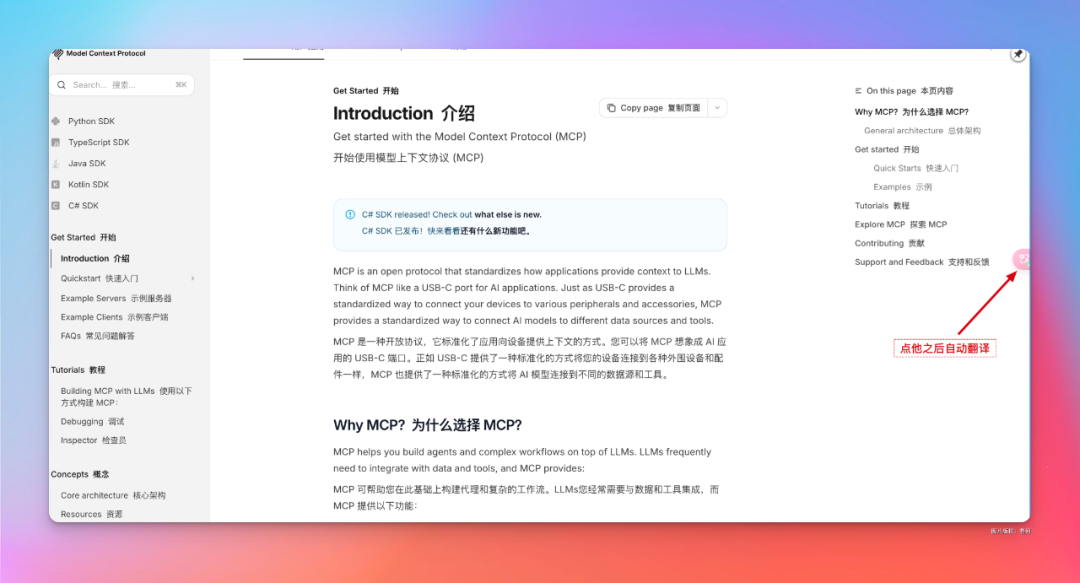

如果想让 AI 更聪明地帮忙,首先要学会和它“说话”。与其抛出模糊的请求,不如提供清晰的背景、角色和目标约束——也就是学会写 prompt 提示词,这能帮助你更好地跟他们沟通

进阶地,你还可以尝试打造自己的AI Agent(智能体)。所谓智能体,就是 AI 助理,它内部配置好复杂的 prompt 和工作流,能按固定模式执行任务,避免每次都要“调教” AI,可以提高使用效率和准确度

如果你还希望 AI 更懂你,输出的内容风格更贴近你的需要,可以考虑训练一个人格化 AI 助手。GPT 最近升级了长期记忆功能,它能打通了所有会话框的内容,能从日常聊天中记录你的个人偏好、经历,当然你也可以喂给它固定的作品,让 AI 知道你在意的价值观和过往选择,就仿佛脑海中有你的影子,之后当它给出建议时,就能参考你的背景,输出更贴合的答案

尝试新型关系:让 AI 成为“他者”

例如,有人将 AI 视为自己的认知训练伙伴。他们会有意地与 ChatGPT 展开辩论、讨论复杂的道德困境或脑筋急转弯,以此来激发自己的思维

AI 擅长提供多角度的观点和海量知识背景,与它交谈的过程,其实也是对我们认知能力的锻炼:我们可以学会更清晰地表述问题、考虑不同视角,还能通过让 AI 质疑自己的想法来获取灵感,甚至是模拟面试、汇报...

久而久之,AI 仿佛成为一个私人教练,督促我们保持思想的敏锐和开放

有观点认为,当 AI 积累了足够多关于我们的偏好、习惯乃至脆弱瞬间的记忆后,它不再是被动的工具,而会成为映射人类行为的 “数字镜像”

有位程序员尝试构建属于自己的 “副人格操作系统” ——一个以AI为内核、融入自己人生经历和价值观的数字人格体

他希望 AI 不仅是工作助手,更是“我是谁”的自我镜像,能够理解他过往决策脉络,捕捉表达中的偏见,在他迷茫时给出一个清醒的反声

通过长期训练,这个人格化 AI 几乎成了他的另一个自我,可以在决策时提供基于他性格偏好的建议,如同一面镜子映照出他看不到的自己

也许你听到这,会有点担心 AI 超越伦理底线。但我觉得 AI 暂时是无法拥有情感意识,它是理性的,更像是大脑系统2的思维方式,是能够帮助我们剥离情绪和直觉力,形成一个“他者”的视角,可以通过分析我们留下的轨迹,辅助我们形成一种更完整的自我叙事系统

AI 不是来取代“我”,而是帮助我认清楚“我”,把我没看清的部分,温柔照亮

你可以不懂代码、不做开发,但你不能不理解 AI 带来的这场认知革命

它不是改写工具,而是在改写你和世界互动的方式

每一个与你的 AI 展开对话的瞬间,都是一次重构自我与世界关系的机会

我也想尝试用 GPT 来做些有意思的实验:

像是 田野日记:通过日记记录方式觉察自我

像是 课题分离或者苏格拉底式提问:从他者视角,帮助我理清情绪

发表评论 取消回复