别让数字躺在表里,要让它们开口说话。本文用导航、侦探、老妈子三大比喻,拆解监控、评估、诊断、建议四类数据报告,教你把同比环比翻译成业务听得懂、愿意听、还想再听的好故事。

人们总说“做数据分析报告就是讲故事”。可明明处理的数据是一对同比,环比,怎么它就变成故事了?又怎么引起业务和领导的重视?今天一文讲清楚。

要注意的是,数据报告分作:监控、评估、诊断、建议四大类,每一类讲的故事是不一样的。

一、监控型报告

监控型报告,如同开车的导航,如果导航说:“您目前时速80公里,同步上涨1%,环比下跌2%”,你肯定也不想听,这是废话!但是,导航说:“前方500米有测速监控,限速80,您已超速!”你肯定就想听了,还觉得很有用!

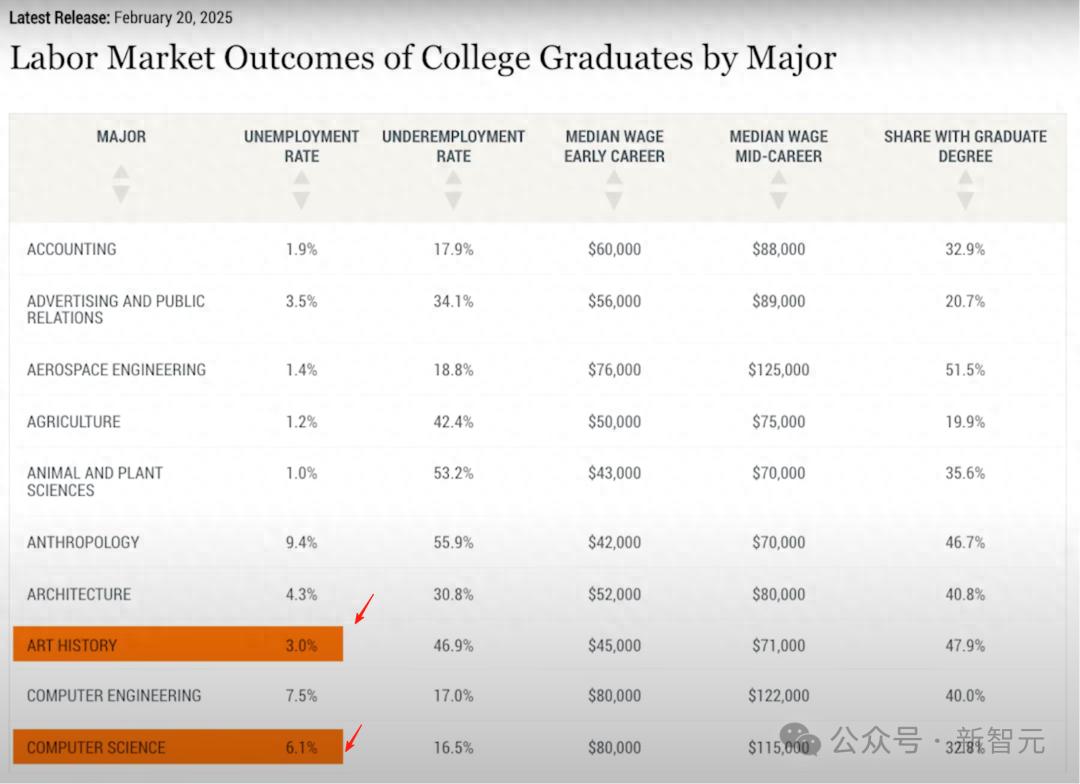

所以,监控型报告讲好故事,在于:结合影响业务的事件,提醒业务达标风险。常见的事件包括:

- 内部+正向:促销活动/新品发布/新店开张

- 内部+负向:系统宕机/政策收紧/活动结束

- 外部+正向:有利事件/有利天气/旺季开始

- 外部+负向:竞对降价/极端天气/旺季结束

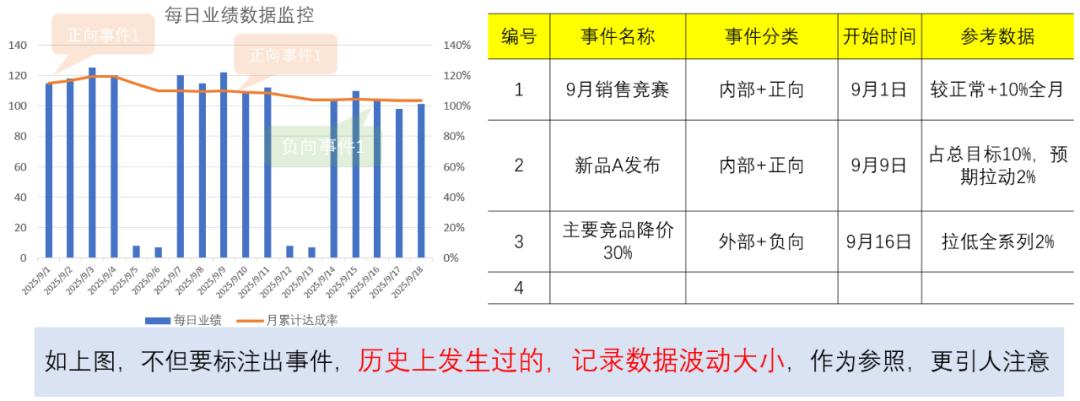

所以,做数据分析的同学,每天至少抽30min时间,收集内外部信息,整理成事件簿(如下图)在播报监控数据时,代入事件,就能吸引人们注意。

“注意!本周三开始大促,盯紧销量涨幅和库存变动”

“注意!本周二竞品开始大促,盯紧同价格段的AB两产品”

二、评估型报告

评估型报告讲故事容易,讲一个让人信服的故事,才有难度。业务想做评估,核心就三件事:

我做得行不行?

我不行,谁行!

他凭什么比我行!

因此,写评估型报告时:

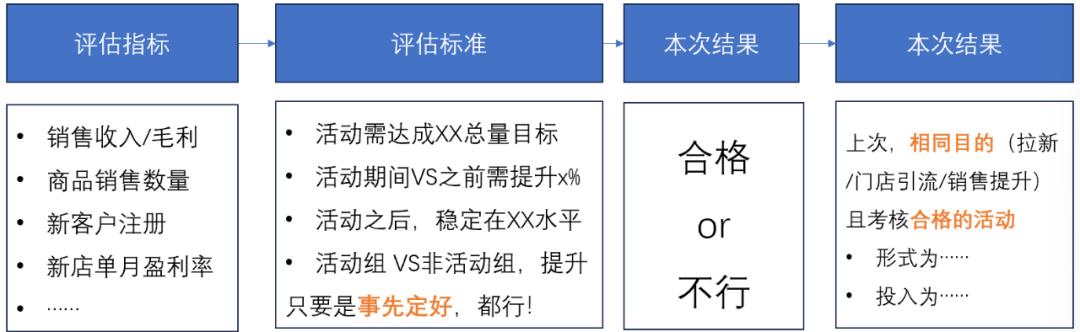

(1)评估的是商品品质/销售绩效/活动效益,要先明确

(2)评估考察哪些指标,事先沟通好

(3)评估指标的标准是多少,事先沟通好

(4)评估结果是“行/不行”,大字加粗写出来

(5)评估如果是“不行”,列出2~3个可参考对象

特别是活动评估,要不要设参照组,要不要算自然增长,自然增长怎么算,提前说清楚,不然肯定不能服众。

三、诊断型报告

诊断型报告,形同探案小说,讲究:逻辑严密,环环相扣,直至真相。所以,不要在诊断报告里罗列太多“同比、环比”,这感觉就像在唠叨:“发现死者伤口比其他人深5cm,死者骨头比其他人多断了2节”……你还是没说清楚,到底凶手是谁!

诊断型报告的关键,在于:把数据差异和业务问题联系起来。基本的逻辑是:

- 正面:“受XXX业务行动影响的地方,数据发生变化”

- 反面:“没有受该行动影响的地方,数据无变化”

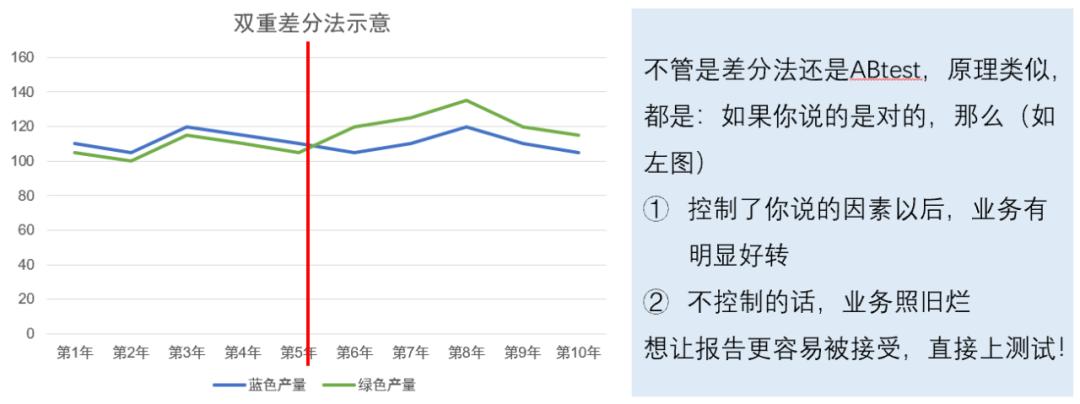

一个稳固的分析假设,一定是能从正面,反面收集数据,进行论证支持的(如下图)。

注意!不是所有的诊断都能靠逻辑推理,还有一招叫:“查监控”。我们有了犯罪怀疑对象,重点监控之后,发现他果然又犯案了,抓个正着,这样也是一个破案的好故事。

所以,如果有明确分析假设后,可以采用ABtest或者DID 方法,检查是否假设成立(如下图)。

四、建议型报告

建议型报告想吸引人,就不能只像老妈子一样,叨叨:“你要好好学”

跟谁学?

学到啥程度?

为啥我要跟他学?

都得解释清楚。

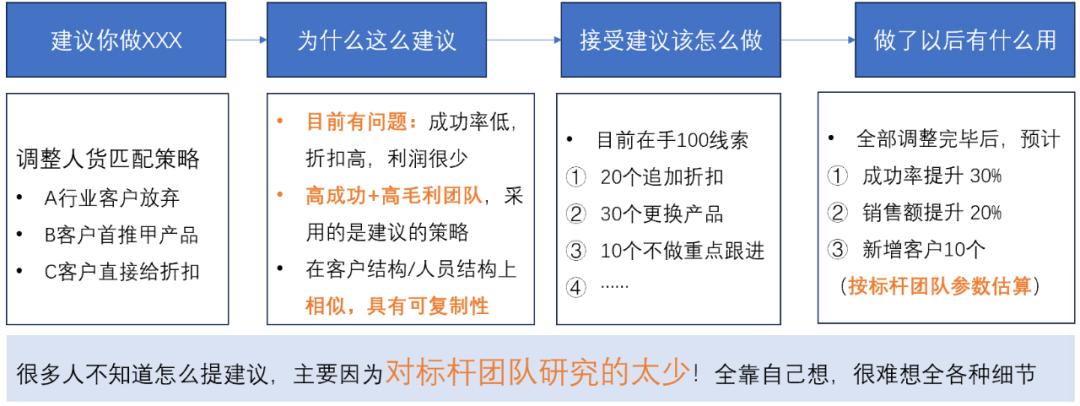

具体到分析报告上,就不能只说:收入低了,要搞高,而是:

(1)清晰对标:跟XX业务学习,改进XX环节后,有更好效果

(2)列举证据:打标签对比后,发现对方不是特殊个体,可以学

(3)预估成果:如改进XX环节,预期增XXX万业绩,减XX成本

这样自然业务听得进去。

想做好建议型报告,多做标杆分析,多做漏斗分析,多打标签确保可比性是关键,这也需要日常积累。

综上可见,很多人做不好报告,不是缺文采,而是数据基础工作不到位

(1)只罗列结果数据,不看转化漏斗

(2)不做分层,不打标签,不做对比

(3)不收集内外部情况,业务也不懂

本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。